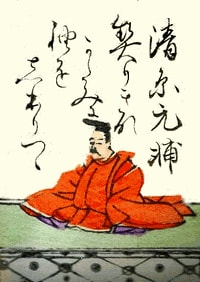

JR熊本駅近く花岡山の麓に鎮座する北岡神社。その境内の北側、民家が続く一角に小さな鳥居と祠がある。ここが平安時代に肥後国司を務めた清原元輔(きよはらのもとすけ)を祀った神社である。「枕草子」で有名な清少納言の父であり、自らも「小倉百人一首」の歌人の一人として名高い。この清原元輔について郷土史家の鈴木喬先生は「ふるさと寺子屋塾(熊本県観光連盟主催)」の講演で次のように述べている。

****************************************************************************

肥後の国司として、また平安時代の歌人として名を馳せた人が清原元輔です。清原家は代々和歌を善くし、学問を指導する家柄でした。祖父深養父(ふかやぶ)は歌人、またその娘清少納言は皆様ご存知の『枕草子』の作者です。また清原家の子孫が肥後藩主細川幽斎(ゆうさい)であり、学問や和歌を学んでいます。

元輔は天暦年間(947~957)に大中臣(おおなかとみ)の能宣(よしのぶ)らとともに和歌所寄人(わかどころよりうど)となり、『万葉集』の読み方を記す訓点を施し、『後選和歌集』の選者を命じられました。当時の和歌の名人達は梨壺(なしつぼ)の五人と称され、元輔もその一人に数えられています。

元輔は寛和2年(986)に肥後の国司となり、妻の周防命婦(すおうみょうふ)を伴って赴任してきました。この時元輔は79歳。元輔の国司としての業績は記録にありませんが、その歌集『元輔集』の中に藤崎宮で子(ね)の日遊び(若い松の木を根ごと採ってきて植える行事)をしたときに詠んだ歌が残されています。

藤崎の軒の巌に生ふる松 今幾千代の子の日過ごさむ

元輔と親交を重ねた人物に女流歌人の檜垣(ひがき)がおり、歌を詠み交わしています。檜垣についての記録は、そのまま史実を反映しておらず、歌語りの世界が色濃く映し出されています。また檜垣は架空の人物という説もありますが、熊本の蓮台寺に住み、岩戸観音を篤く信仰したと伝えられています。

元輔は永祚(えいそ)2年(990)6月に83才で亡くなります。熊本市北岡神社の北側にある清原神社は、元輔を祭神としており都に帰れなかったその霊を慰めた跡と伝えられています。

******************************************************************************

なお、清原家の子孫である肥後細川家の始祖・細川幽斉公の嫡男・忠興公の夫人、玉子(ガラシア)に仕え、キリシタンの洗礼を与えたとされる清原マリアにとって幽斉公は大伯父にあたる。なんだか凄い一族だ。

2、3時間も寝たろうか。朝方3時半頃から注目の男女100m背泳ぎ決勝があるというので気合で起きた。一番気になっていた女子100m背泳の寺川綾がまず銅メダルを獲得。続いて男子100m背泳の入江陵介が同じく銅メダル、そしてさらに女子100m平泳の鈴木聡美がまたまた銅メダルと、三連続の銅メダル獲得となった。三人とも最後まで粘って粘って、しぶとくもぎ取ったという感じだった。先日の男子400m個人メドレーでの萩野公介の銅メダルも合わせ、これまで日本の競泳陣は4個の銅メダルを獲得したことになるが、僕はこれは1個の金メダルよりもはるかに価値があると思う。いつでもどの種目でもメダルを狙える選手がいるという競技レベルを維持し続けることが大事であり、金メダルは時の運だ。

2、3時間も寝たろうか。朝方3時半頃から注目の男女100m背泳ぎ決勝があるというので気合で起きた。一番気になっていた女子100m背泳の寺川綾がまず銅メダルを獲得。続いて男子100m背泳の入江陵介が同じく銅メダル、そしてさらに女子100m平泳の鈴木聡美がまたまた銅メダルと、三連続の銅メダル獲得となった。三人とも最後まで粘って粘って、しぶとくもぎ取ったという感じだった。先日の男子400m個人メドレーでの萩野公介の銅メダルも合わせ、これまで日本の競泳陣は4個の銅メダルを獲得したことになるが、僕はこれは1個の金メダルよりもはるかに価値があると思う。いつでもどの種目でもメダルを狙える選手がいるという競技レベルを維持し続けることが大事であり、金メダルは時の運だ。

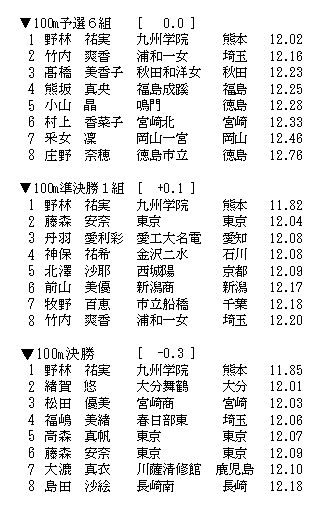

ロンドン・オリンピックの真最中とあって、すっかり影が薄くなってしまった感のある今年の高校総体「「2012北信越かがやき総体」が、新潟県を中心とした北信越5県で行われている。僕の注目競技、陸上は新潟市で昨日から始まったが、今日行われた女子100mで野林祐実(九州学院2年)が見事優勝した。女子100mの高校記録を持っている土井杏南(埼玉栄高2年)が、4×100mリレーの要員としてロンドンへ派遣されたため、この大会は欠場した。

ロンドン・オリンピックの真最中とあって、すっかり影が薄くなってしまった感のある今年の高校総体「「2012北信越かがやき総体」が、新潟県を中心とした北信越5県で行われている。僕の注目競技、陸上は新潟市で昨日から始まったが、今日行われた女子100mで野林祐実(九州学院2年)が見事優勝した。女子100mの高校記録を持っている土井杏南(埼玉栄高2年)が、4×100mリレーの要員としてロンドンへ派遣されたため、この大会は欠場した。

眠い目をこすりながら開会式を見る。アトラクションは事前にメディアで予想が流れていたので、想像した以上でも以下でもなかった。まぁ、ここ数回のオリンピックはどれも手の込んだ仕掛けが当たり前になっているので見る側も見なれてきたというか、むしろ1964年の東京オリンピックの頃のシンプルな開会式が懐かしい。

眠い目をこすりながら開会式を見る。アトラクションは事前にメディアで予想が流れていたので、想像した以上でも以下でもなかった。まぁ、ここ数回のオリンピックはどれも手の込んだ仕掛けが当たり前になっているので見る側も見なれてきたというか、むしろ1964年の東京オリンピックの頃のシンプルな開会式が懐かしい。 今日も猛烈な暑さの一日だった。こんな日、祖母はよく「ほめく」という言葉を使ってその状態を表現した。祖母は高血圧だったから、僕たちよりも暑さはつらかったのだろう。僕は子供の頃、この「ほめく」という言葉は熊本弁だと思っていた。明治16年、一番被分町(現在の水道町)の旧藩士の家に生まれ育った祖母はバリバリの熊本弁を使った。しかしどこか上品さがあった。それが何だったかは忘れたが、高校1年の古語の授業に祖母がよく使う言葉が出てきた。先生が意味が解るやつはいるかと聞くので、手をあげて祖母がそれを使う意味合いのことを答えた。よく知ってるなと先生に褒められた。

今日も猛烈な暑さの一日だった。こんな日、祖母はよく「ほめく」という言葉を使ってその状態を表現した。祖母は高血圧だったから、僕たちよりも暑さはつらかったのだろう。僕は子供の頃、この「ほめく」という言葉は熊本弁だと思っていた。明治16年、一番被分町(現在の水道町)の旧藩士の家に生まれ育った祖母はバリバリの熊本弁を使った。しかしどこか上品さがあった。それが何だったかは忘れたが、高校1年の古語の授業に祖母がよく使う言葉が出てきた。先生が意味が解るやつはいるかと聞くので、手をあげて祖母がそれを使う意味合いのことを答えた。よく知ってるなと先生に褒められた。 今回のロンドン五輪で僕が最も注目している選手の一人が競泳女子100m背泳の寺川綾選手だ。彼女は19歳の時、前々回のアテネ五輪に出場したが、前回の北京五輪では代表になれず、僕はもう終わった選手だと勝手に思い込んでいた。ところが27歳となった今回、不死鳥のように甦り、見事に代表の座を射止めた。これはひと昔前の女子水泳にはあり得ない話。年齢そのものもさることながら、一度トップから滑り落ちた選手が再びトップにカムバックするというのはライフサイクルの短い競泳では極めて稀なケース。それだけに彼女が今回の大会でどんな泳ぎを見せてくれるか非常に楽しみだ。

今回のロンドン五輪で僕が最も注目している選手の一人が競泳女子100m背泳の寺川綾選手だ。彼女は19歳の時、前々回のアテネ五輪に出場したが、前回の北京五輪では代表になれず、僕はもう終わった選手だと勝手に思い込んでいた。ところが27歳となった今回、不死鳥のように甦り、見事に代表の座を射止めた。これはひと昔前の女子水泳にはあり得ない話。年齢そのものもさることながら、一度トップから滑り落ちた選手が再びトップにカムバックするというのはライフサイクルの短い競泳では極めて稀なケース。それだけに彼女が今回の大会でどんな泳ぎを見せてくれるか非常に楽しみだ。 それにつけても想い出すのは、僕が敬愛してやまない田中聡子さん。先日、テレビ熊本で、70歳となった今もなお、世界マスターズ水泳で活躍し続ける田中聡子さんをとりあげたドキュメンタリー番組をやっていた。田中さんは僕の4級先輩で、たまたま彼女が嘉島中時代の先生と同じ先生に教わった縁でコーチングを受けたこともある。その時、彼女は筑紫女学園で既に日本のトップスイマーとなっていた。ローマ五輪の100m背泳で銅メダルを獲ったのは18歳、高校3年の時だ。その4年後の東京五輪では金メダルを期待されたが、アメリカのファーガソンやフランスのキャロンなど若手の台頭の前に惜しくも4位に終った。その後、彼女は結婚し第一線を引退したが、よくよく考えてみれば東京五輪の時まだ22歳。当時と今とでは日本人の基礎的体力も大きく向上し、スポーツ科学も飛躍的に発達するなど事情は大きく異なるのかもしれないが、次のメキシコ五輪まで続けてもまだ26歳、しかも彼女が得意だった200M背泳が種目として採用されたことも考えると、もし現役を続けていれば・・・。この世界にタラレバは通用しないか。

それにつけても想い出すのは、僕が敬愛してやまない田中聡子さん。先日、テレビ熊本で、70歳となった今もなお、世界マスターズ水泳で活躍し続ける田中聡子さんをとりあげたドキュメンタリー番組をやっていた。田中さんは僕の4級先輩で、たまたま彼女が嘉島中時代の先生と同じ先生に教わった縁でコーチングを受けたこともある。その時、彼女は筑紫女学園で既に日本のトップスイマーとなっていた。ローマ五輪の100m背泳で銅メダルを獲ったのは18歳、高校3年の時だ。その4年後の東京五輪では金メダルを期待されたが、アメリカのファーガソンやフランスのキャロンなど若手の台頭の前に惜しくも4位に終った。その後、彼女は結婚し第一線を引退したが、よくよく考えてみれば東京五輪の時まだ22歳。当時と今とでは日本人の基礎的体力も大きく向上し、スポーツ科学も飛躍的に発達するなど事情は大きく異なるのかもしれないが、次のメキシコ五輪まで続けてもまだ26歳、しかも彼女が得意だった200M背泳が種目として採用されたことも考えると、もし現役を続けていれば・・・。この世界にタラレバは通用しないか。

毎朝目を覚ますとまず「NHKニュースおはよう日本」を見るのが日課となっている。なかでも杉浦友紀アナのスポーツニュースで前日の主なスポーツの結果を確認するのが楽しみだ。今朝はまず杉浦アナのヘアスタイルが眼についた。それは「風と共に去りぬ」のメラニー役オリヴィア・デ・ハヴィランド

毎朝目を覚ますとまず「NHKニュースおはよう日本」を見るのが日課となっている。なかでも杉浦友紀アナのスポーツニュースで前日の主なスポーツの結果を確認するのが楽しみだ。今朝はまず杉浦アナのヘアスタイルが眼についた。それは「風と共に去りぬ」のメラニー役オリヴィア・デ・ハヴィランド を髣髴とさせた。そういえばハヴィランドは不仲の妹ジョーン・フォンテインとともに東京生まれだったなぁなんてことを考えながら画面を見ていると、突然テロップが表示された。「イチロー、ヤンキースへトレード」とある。いっぺんに眠気が吹っ飛んだ。ただ、その後カットインしたニュース速報のアナウンスも不思議に冷静に聴いていた。と同時に「これが3年前だったら・・・」とちょっと残念な気もした。ヤンキースというチームはあまり好きではないが、やっぱりメジャーリーグを代表するチーム。できることならイチローの全盛期にこのチームでプレーさせてあげたかった。

を髣髴とさせた。そういえばハヴィランドは不仲の妹ジョーン・フォンテインとともに東京生まれだったなぁなんてことを考えながら画面を見ていると、突然テロップが表示された。「イチロー、ヤンキースへトレード」とある。いっぺんに眠気が吹っ飛んだ。ただ、その後カットインしたニュース速報のアナウンスも不思議に冷静に聴いていた。と同時に「これが3年前だったら・・・」とちょっと残念な気もした。ヤンキースというチームはあまり好きではないが、やっぱりメジャーリーグを代表するチーム。できることならイチローの全盛期にこのチームでプレーさせてあげたかった。

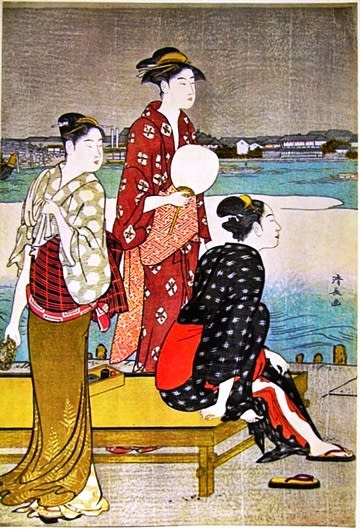

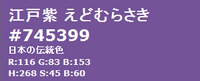

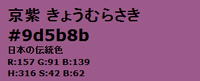

僕は「江戸紫」が好きだ。と言っても三木のり平でおなじみの某社の「のりの佃煮」のことではない。日本の伝統色の中の一つのことだ。パソコンでの色塗りはカラーコード「#745399」を使えばいいので今は楽だ。この「江戸紫」とよく比較されるのが「京紫」。同じ紫でも青味が強い「江戸紫」に対し赤味が強い「京紫」。「粋の江戸紫」と「高貴の京紫」とも評される。

僕は「江戸紫」が好きだ。と言っても三木のり平でおなじみの某社の「のりの佃煮」のことではない。日本の伝統色の中の一つのことだ。パソコンでの色塗りはカラーコード「#745399」を使えばいいので今は楽だ。この「江戸紫」とよく比較されるのが「京紫」。同じ紫でも青味が強い「江戸紫」に対し赤味が強い「京紫」。「粋の江戸紫」と「高貴の京紫」とも評される。 紫色を多用し「紫屋」とも呼ばれた歌麿。番組ではこれらの浮世絵の中に使われている紫色をどうやって表現したのかについて迫っていた。そしてこの紫の原料には露草が使われたらしいという。紫色の着物を着ることは江戸の女性にとって憧れだったそうだが、現代においてもそれは変わらないらしい。「ザ・わらべ」がたまに着る江戸紫(?)には一種独特のトキメキを感じさせるものがある。

紫色を多用し「紫屋」とも呼ばれた歌麿。番組ではこれらの浮世絵の中に使われている紫色をどうやって表現したのかについて迫っていた。そしてこの紫の原料には露草が使われたらしいという。紫色の着物を着ることは江戸の女性にとって憧れだったそうだが、現代においてもそれは変わらないらしい。「ザ・わらべ」がたまに着る江戸紫(?)には一種独特のトキメキを感じさせるものがある。

今、わが家のお気に入りスイーツはこの「黒糖シュークリーム」。クリームの原材料となっている沖縄産黒糖の香ばしさとコクのある甘さが絶品。最近、口コミでその人気が広まりつつある。また、黒を基調とした“くまモン”のパッケージもチャーミングだし何と言っても1個50円という安さが嬉しい。製造販売しているのは菊池市七城町蘇崎の工業団地内にある「洋菓子工場直売店アウトレットプラス」。わが家では、たまに七城温泉に行ったり、コッコファームに卵を買いに行くついでによく買うようになった。熊本のお菓子では「黒糖ドーナツ棒」が女子サッカーなでしこリーグのチャンピオンチーム、INAC神戸レオネッサのユニフォームスポンサーになったこともあって、今や全国区のお菓子となった。はたして「黒糖シュークリーム」はそれに続くことができるだろうか。

今、わが家のお気に入りスイーツはこの「黒糖シュークリーム」。クリームの原材料となっている沖縄産黒糖の香ばしさとコクのある甘さが絶品。最近、口コミでその人気が広まりつつある。また、黒を基調とした“くまモン”のパッケージもチャーミングだし何と言っても1個50円という安さが嬉しい。製造販売しているのは菊池市七城町蘇崎の工業団地内にある「洋菓子工場直売店アウトレットプラス」。わが家では、たまに七城温泉に行ったり、コッコファームに卵を買いに行くついでによく買うようになった。熊本のお菓子では「黒糖ドーナツ棒」が女子サッカーなでしこリーグのチャンピオンチーム、INAC神戸レオネッサのユニフォームスポンサーになったこともあって、今や全国区のお菓子となった。はたして「黒糖シュークリーム」はそれに続くことができるだろうか。

このgooブログの編集ページには「あの年の今頃、何してた?」という企画があり、過年度の同じ時期にアップロードした記事の写真をサムネイルで表示してくれる。今朝見た時は5年前の2007年7月の写真が表示されていた。その中でどうしても思い出せない写真が1枚あった。気になったので2007年7月の記事を確認してみた。するとそれは下記のとおり、柏崎刈羽原発の事故についての記事で、写真は刈羽原発を上空から見た「Google Earth」の画像だった。記事を読みながら、最近話題の政府が行なっている「エネルギー政策に関する意見聴取会」のことを思い出した。そして日本は昨年、未曽有の大災害を経験しながら、5年前と何も変わっていないような気がした。

このgooブログの編集ページには「あの年の今頃、何してた?」という企画があり、過年度の同じ時期にアップロードした記事の写真をサムネイルで表示してくれる。今朝見た時は5年前の2007年7月の写真が表示されていた。その中でどうしても思い出せない写真が1枚あった。気になったので2007年7月の記事を確認してみた。するとそれは下記のとおり、柏崎刈羽原発の事故についての記事で、写真は刈羽原発を上空から見た「Google Earth」の画像だった。記事を読みながら、最近話題の政府が行なっている「エネルギー政策に関する意見聴取会」のことを思い出した。そして日本は昨年、未曽有の大災害を経験しながら、5年前と何も変わっていないような気がした。 肥後の国司として、また平安時代の歌人として名を馳せた人が清原元輔です。清原家は代々和歌を善くし、学問を指導する家柄でした。祖父深養父(ふかやぶ)は歌人、またその娘清少納言は皆様ご存知の『枕草子』の作者です。また清原家の子孫が肥後藩主細川幽斎(ゆうさい)であり、学問や和歌を学んでいます。

肥後の国司として、また平安時代の歌人として名を馳せた人が清原元輔です。清原家は代々和歌を善くし、学問を指導する家柄でした。祖父深養父(ふかやぶ)は歌人、またその娘清少納言は皆様ご存知の『枕草子』の作者です。また清原家の子孫が肥後藩主細川幽斎(ゆうさい)であり、学問や和歌を学んでいます。