「津々堂のたわごと日録」さんが「雁木坂(がんぎざか)」(熊本市中央区)の話題をブログに取り上げておられた。熊本地震ですっかり景観が変わってしまってから散歩でもあまり行かなくなっていたことを思い出し、随分久しぶりに雁木坂を歩いてみた。

現在の雁木坂

熊本地震前の雁木坂

今さら見映えが悪くなったことを嘆いても仕様がなく、安全性が増したことを喜ぶべきなのだろう。

この坂は歴史のある坂で、石の標柱には次のように記されている。

――雁木坂は内坪井から中坂を通って本妙寺へ通じる唯一の参道であった。坂は石段で作られ梯子坂ともいう。頓写会の夜は雁木坂も軋む程賑ったという。――

また、熊本市発行の「城下町みてある記」には次のように紹介されている。

――雁木坂とは、急な坂に横木を雁木(階段)のように埋め込んだので付いた名前です。中坂から京町を横切ると雁木坂になり、そのまま水田の中の本妙寺参道となり、参詣人で賑わったといいます。――

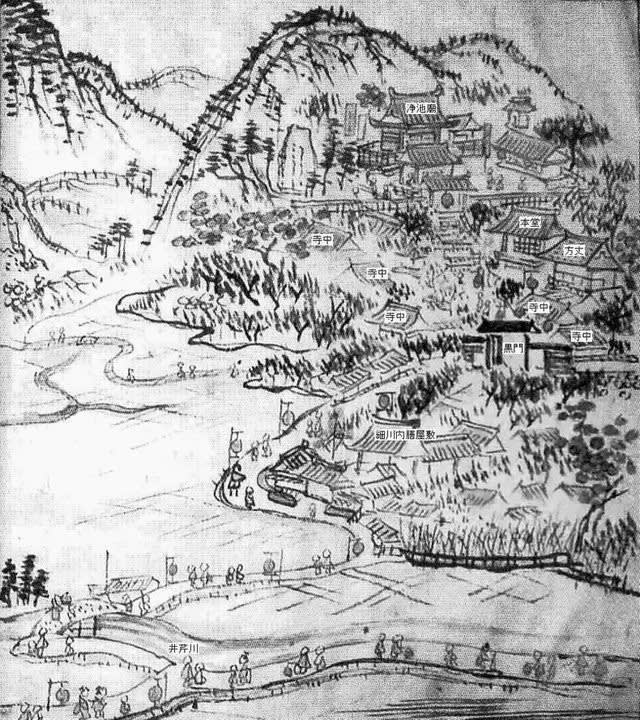

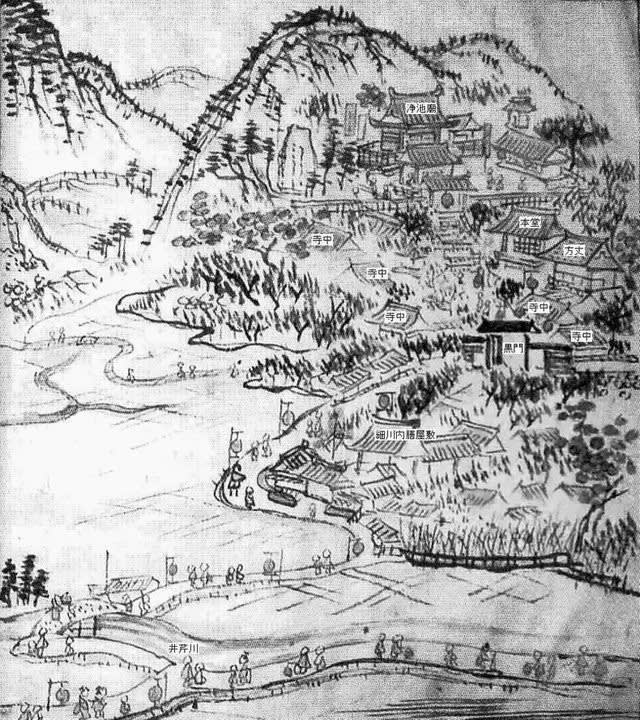

かつてこの坂は内坪井から中坂を通って本妙寺へ通じる唯一の参道であり、多くの歴史的な人物も通っている。吉田松陰は、志を同じくする宮部鼎蔵を内坪井の居宅に訪ねた時、弟敏三郎の病気平癒を願い、加藤清正を祀った本妙寺浄池廟に二度参詣した際、この坂を通っている。その他、江戸時代後期の歴史家・頼山陽や幕末の越後長岡藩士・河井継之助らもここを通って本妙寺浄池廟に参詣した。

雁木坂から本妙寺浄池廟への道

ところで、津々堂さんのブログには本妙寺の「胸突雁木」について細川重賢公が「雁木ではなく石段というべき」と言われた話が紹介されていた。森鴎外は「小倉日記」の中で本妙寺を訪れて登った「胸突雁木」を「石級(せっきゅう)」と表現している。

横木から石へそして今はコンクリートになった「雁木坂」だが、そもそも「雁木」という表現が何を表すのかが気になった。

goo辞書には

1 空を飛ぶ雁 (がん) の列のようなぎざぎざの形や模様。

とある。つまり、木や石などの材質は問うていないようだ。

ちなみに、川尻(熊本市南区)の御蔵前船着場は「河川舟運としては全国最大の雁木港であり、一級河川の現役堤防に残る構造物としては初めて国史跡に指定された。」と紹介された立派な石の雁木が残っている。

川尻の雁木港

その他、各地には「雁木坂」や「雁木」と名の付くものが沢山あり、goo辞書にも2番目に

2 雪の多い地方で、雪よけのために家々の軒から庇 (ひさし) を長く差し出して造り、下を通路とするもの。

というような雪国特有の「雁木」もある。

結論めいたことを言うと、「雁が音(かりがね)」などと同じような、雁の習性に擬えた慣用句みたいなものではないかと思われる。

書店で何か興味が湧くような本でもないかと見て回ったがこれといってなし。熊本市現代美術館へ移動し、美術関係の図書が豊富なギャラリーへ直行。興味をそそるような図書が並ぶ中、「グレン・グールド 写真による組曲」という写真集が目についた。パラパラとめくっていくと、天才ピアニストと呼ばれた彼の生涯を組曲になぞらえて写真で綴っているようだ。また別の機会にじっくり読んでみたい。

書店で何か興味が湧くような本でもないかと見て回ったがこれといってなし。熊本市現代美術館へ移動し、美術関係の図書が豊富なギャラリーへ直行。興味をそそるような図書が並ぶ中、「グレン・グールド 写真による組曲」という写真集が目についた。パラパラとめくっていくと、天才ピアニストと呼ばれた彼の生涯を組曲になぞらえて写真で綴っているようだ。また別の機会にじっくり読んでみたい。

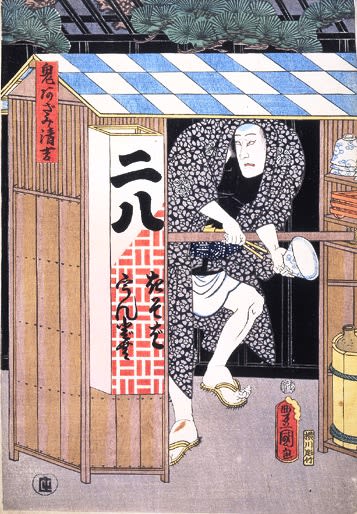

テレビドラマといえば最近ではほとんどBS放送の旧作時代劇しか見ていません。「鬼平犯科帳」「剣客商売」「夜桜お染」などのシリーズを楽しんでいます。時代劇を見ていて気になるのが、物の値段がよくわからないことです。よく、茶店でお茶と団子でひと休みした旅人が「おやじ、ここに置いとくぜ」と銭をバンコの上に置いて出て行く場面がありますが、いったいいくら払ったのか、現代のお金に換算するといくらになるのかが気になります。

テレビドラマといえば最近ではほとんどBS放送の旧作時代劇しか見ていません。「鬼平犯科帳」「剣客商売」「夜桜お染」などのシリーズを楽しんでいます。時代劇を見ていて気になるのが、物の値段がよくわからないことです。よく、茶店でお茶と団子でひと休みした旅人が「おやじ、ここに置いとくぜ」と銭をバンコの上に置いて出て行く場面がありますが、いったいいくら払ったのか、現代のお金に換算するといくらになるのかが気になります。