皆様 今年も大変お世話になりました。

皆様 今年も大変お世話になりました。ありがとうございました。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

新年が皆様にとって幸多い年になりますことを

心よりお祈りいたします。

皆様 今年も大変お世話になりました。

皆様 今年も大変お世話になりました。

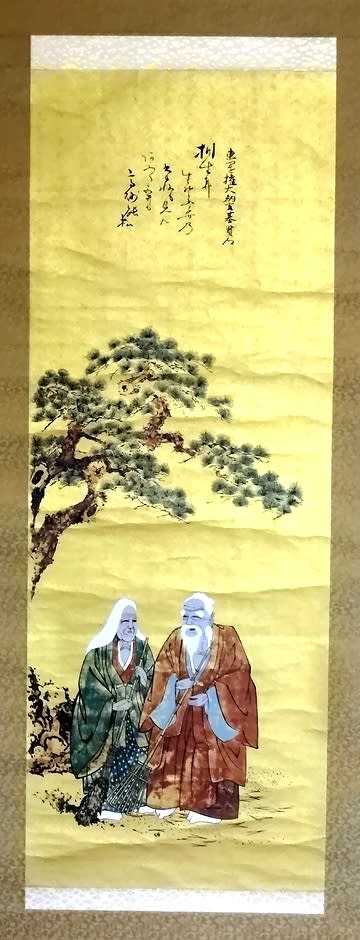

わが家は正月になると、床の間の掛軸を正月用に変える。祖母が生きていた時代には既にならわしになっていたので、始まりは相当昔に遡るのかもしれない。

わが家は正月になると、床の間の掛軸を正月用に変える。祖母が生きていた時代には既にならわしになっていたので、始まりは相当昔に遡るのかもしれない。

先日、津々堂さんのブログ「津々堂のたわごと日録」に、熊本市都市政策研究所のニューズレターから、久保美代子氏のコラムを引用された「熊本城下の都市デザイン・京町は二階町」という記事が掲載されていた。

先日、津々堂さんのブログ「津々堂のたわごと日録」に、熊本市都市政策研究所のニューズレターから、久保美代子氏のコラムを引用された「熊本城下の都市デザイン・京町は二階町」という記事が掲載されていた。

昨夜の「にっぽんの芸能」(NHK-Eテレ)は、今年の同番組の中ではいろんな意味で最も興味深かった。まず、取り上げられたのが熊本ゆかりの能楽師・喜多流シテ方塩津家の三代目塩津圭介さん(30歳)であったこと。またそれを指導する二代目塩津哲生さん(70歳)は熊大附属小の僕の1年先輩であること。そして今回圭介さんが取り組むのが、一人前の能楽師として認められる登竜門ともいわれる大曲「道成寺」であることなどだ。

昨夜の「にっぽんの芸能」(NHK-Eテレ)は、今年の同番組の中ではいろんな意味で最も興味深かった。まず、取り上げられたのが熊本ゆかりの能楽師・喜多流シテ方塩津家の三代目塩津圭介さん(30歳)であったこと。またそれを指導する二代目塩津哲生さん(70歳)は熊大附属小の僕の1年先輩であること。そして今回圭介さんが取り組むのが、一人前の能楽師として認められる登竜門ともいわれる大曲「道成寺」であることなどだ。 その圭介さんは、9月の藤崎八旛宮秋季例大祭における段山御旅所での奉納能でも、半能「熊坂」を舞った。

その圭介さんは、9月の藤崎八旛宮秋季例大祭における段山御旅所での奉納能でも、半能「熊坂」を舞った。