明日から早くも師走。今年の一年もあっという間に過ぎ去りそうだ。

12月5日は十八代目中村勘三郎さんの没後10年。近頃、あらためてその存在が大きかったことを感じる。といってもナマの舞台を見たのは1回しかない。2004年、勘三郎を襲名する前、「五代目中村勘九郎名跡最後の錦秋特別公演」が熊本市民会館で行われた時だった。しかし、勘三郎さんほど、子役時代から大役者となるまで見続けた歌舞伎役者は他にいない。出演された数々の映画やドラマが思い出される。

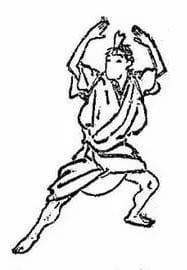

熊本公演でも演じられた「連獅子」

勘三郎さんが残した忘れられない言葉がある。それは常に斬新な視点から歌舞伎に取り組んだ彼の言葉だった。

「もし、江戸時代にギターやヒップホップがあったら、間違いなく歌舞伎に取り入れているよ。歌舞伎ってそういうものなんだよ」

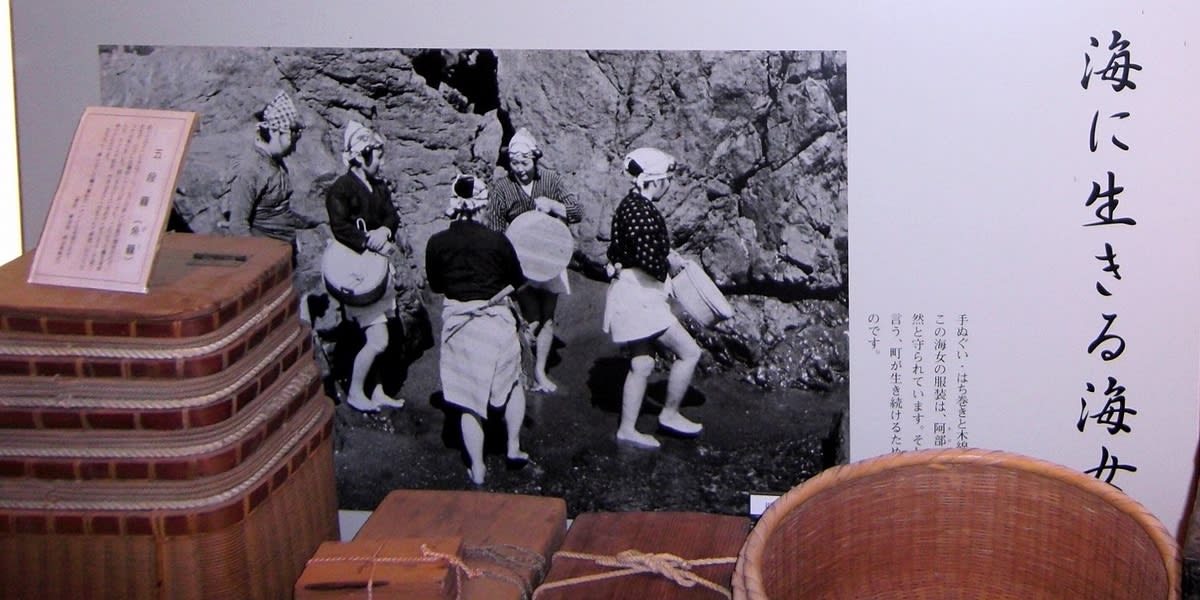

大正11年出版の「江戸時代創始期」(西村真次著)という古書に書かれた「歌舞伎踊りの発生」によれば、今日の歌舞伎の原点である出雲阿国が始めたと伝えられる歌舞伎踊りに、既に欧羅巴(ヨーロッパ)の影響が見られると書かれている。

歌舞伎というのは、「傾き(かぶき)踊り」と呼ばれ、初代中村(猿若)勘三郎が活躍していた草創期から、新しいものを積極的に取り入れる体質があり、そのDNAは今なお受け継がれているということなのだろう。

映画「やじきた道中てれすこ」(2007年)

▼テレビドラマの代表作 大河ドラマ「元禄繚乱」(1999年)

12月5日は十八代目中村勘三郎さんの没後10年。近頃、あらためてその存在が大きかったことを感じる。といってもナマの舞台を見たのは1回しかない。2004年、勘三郎を襲名する前、「五代目中村勘九郎名跡最後の錦秋特別公演」が熊本市民会館で行われた時だった。しかし、勘三郎さんほど、子役時代から大役者となるまで見続けた歌舞伎役者は他にいない。出演された数々の映画やドラマが思い出される。

熊本公演でも演じられた「連獅子」

勘九郎・勘太郎・七之助の親子共演による「連獅子」

勘三郎さんが残した忘れられない言葉がある。それは常に斬新な視点から歌舞伎に取り組んだ彼の言葉だった。

「もし、江戸時代にギターやヒップホップがあったら、間違いなく歌舞伎に取り入れているよ。歌舞伎ってそういうものなんだよ」

大正11年出版の「江戸時代創始期」(西村真次著)という古書に書かれた「歌舞伎踊りの発生」によれば、今日の歌舞伎の原点である出雲阿国が始めたと伝えられる歌舞伎踊りに、既に欧羅巴(ヨーロッパ)の影響が見られると書かれている。

歌舞伎というのは、「傾き(かぶき)踊り」と呼ばれ、初代中村(猿若)勘三郎が活躍していた草創期から、新しいものを積極的に取り入れる体質があり、そのDNAは今なお受け継がれているということなのだろう。

映画「やじきた道中てれすこ」(2007年)

▼テレビドラマの代表作 大河ドラマ「元禄繚乱」(1999年)

今日、所用で玉名市の母の実家へ行った帰り、いつものように河内川に沿って山越えの道を選んだ。途中、鼓ヶ滝を見降ろしてひと休みしながら、平安時代の女流歌人、檜垣が詠んだとも伝えられる歌を思い出した。

今日、所用で玉名市の母の実家へ行った帰り、いつものように河内川に沿って山越えの道を選んだ。途中、鼓ヶ滝を見降ろしてひと休みしながら、平安時代の女流歌人、檜垣が詠んだとも伝えられる歌を思い出した。

相変わらず、毎日一度は田村麻紀子さんのクラリネット演奏を聴いている。これまでYouTubeで30曲近く聴いたと思うが、今のところ一番好きな曲が「After You've Gone」だ。緩急の付け方がたまらない。

相変わらず、毎日一度は田村麻紀子さんのクラリネット演奏を聴いている。これまでYouTubeで30曲近く聴いたと思うが、今のところ一番好きな曲が「After You've Gone」だ。緩急の付け方がたまらない。