わが家の白梅もやっとほころび始め、護国神社の梅園の紅梅は開き始めた。寒波が襲来する中、春はたしかにその歩みを進めている。

昨年の今頃は、坪井川遊水地の河津桜もだいぶ咲いていたので行ってみた。しかし、まだ蕾は固く開く気配も感じられない。樹下をふと見ると、小さなピンクの花をつけた野草がビッシリ。踏むのが可哀想で足の踏み場を探しながら土手道へ移動した。何という花なのか帰ってからネットで検索してみた。雑草の一種で「ホトケノザ」という名のようだ。と言っても「春の七草」のひとつである「ほとけのざ」とは別種らしい。丸い葉とその上に咲く花の形状を蓮華座と仏像に見立てた名前だという。

ここにも春を迎えて新しい小さな命が芽生えているのである。

護国神社の梅園の紅梅もやっと花開き始めた。

坪井川遊水地の河津桜の樹下に自生する「ホトケノザ」

昨年の今頃は、坪井川遊水地の河津桜もだいぶ咲いていたので行ってみた。しかし、まだ蕾は固く開く気配も感じられない。樹下をふと見ると、小さなピンクの花をつけた野草がビッシリ。踏むのが可哀想で足の踏み場を探しながら土手道へ移動した。何という花なのか帰ってからネットで検索してみた。雑草の一種で「ホトケノザ」という名のようだ。と言っても「春の七草」のひとつである「ほとけのざ」とは別種らしい。丸い葉とその上に咲く花の形状を蓮華座と仏像に見立てた名前だという。

ここにも春を迎えて新しい小さな命が芽生えているのである。

護国神社の梅園の紅梅もやっと花開き始めた。

坪井川遊水地の河津桜の樹下に自生する「ホトケノザ」

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます

昨日は八月朔日。藤崎八旛宮に八朔詣りに行った。節供なので拝殿でお詣りした後、境内の末社をお詣りして廻った。その間の暑さといったら…。八朔というのはもともと旧暦での節供で、新暦では今年の場合、9月3日になるようだ。その頃になると、稲穂が頭を垂れ始める頃で、摘んだ御初穂を神に供える習わしがあったので、八月朔日を「ほづみ(穂摘)」ともいうようになったそうだ。

昨日は八月朔日。藤崎八旛宮に八朔詣りに行った。節供なので拝殿でお詣りした後、境内の末社をお詣りして廻った。その間の暑さといったら…。八朔というのはもともと旧暦での節供で、新暦では今年の場合、9月3日になるようだ。その頃になると、稲穂が頭を垂れ始める頃で、摘んだ御初穂を神に供える習わしがあったので、八月朔日を「ほづみ(穂摘)」ともいうようになったそうだ。

明日から熊本市内の小中学校は夏休み。今日は終業式が行われたらしく、家路につく子供たちの顔はいつもより生き生きとしている。宿題もたくさんあると思うが、夏休みは成長のチャンス! 自分のことを言うのもなんだが、小学3年だったと思うが、母の実家に長期滞在し、近くの菊池川の砂浜で日がな一日を過ごしていた。ある日、川の流れに乗って泳げるようになっている自分に気付いた。それがきっかけとなって水泳にハマり、人生の大きなターニングポイントとなった。

明日から熊本市内の小中学校は夏休み。今日は終業式が行われたらしく、家路につく子供たちの顔はいつもより生き生きとしている。宿題もたくさんあると思うが、夏休みは成長のチャンス! 自分のことを言うのもなんだが、小学3年だったと思うが、母の実家に長期滞在し、近くの菊池川の砂浜で日がな一日を過ごしていた。ある日、川の流れに乗って泳げるようになっている自分に気付いた。それがきっかけとなって水泳にハマり、人生の大きなターニングポイントとなった。 明日は「七夕」。これから猛暑のピークが来るというのに「七夕」は秋の季語。これはもともと旧暦7月7日の節句だった名残り。今年に読み替えると8月10日だそうである。つまり立秋を過ぎているので秋の季語というわけ。

明日は「七夕」。これから猛暑のピークが来るというのに「七夕」は秋の季語。これはもともと旧暦7月7日の節句だった名残り。今年に読み替えると8月10日だそうである。つまり立秋を過ぎているので秋の季語というわけ。

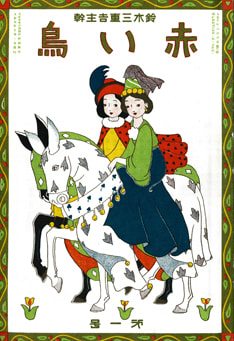

また今日は「童謡の日」でもある。今から106年前の大正7年(1918)7月1日、児童文芸誌「赤い鳥」が、鈴木三重吉によって創刊されたことにちなんで制定されたもの。夏目漱石門下の小説家だった三重吉は、当時活躍していた作家や画家らに協力を依頼、創刊号には芥川龍之介、有島武郎、泉鏡花、北原白秋、高浜虚子、徳田秋声ら時の文化人がこぞって賛同の意を表明し、表紙絵を清水良雄が描いた。この創刊号には芥川龍之介が初めての童話「蜘蛛の糸」を発表した。三重吉らによる「赤い鳥」を通じた文化活動は「赤い鳥運動」と呼ばれ、日本の近代児童文学と児童音楽に多大な影響を与えた。大正~昭和初期に、この「赤い鳥」に多くの少年少女たちが投稿した。なかでも海達公子や豊田正子らは象徴的な存在となった。

また今日は「童謡の日」でもある。今から106年前の大正7年(1918)7月1日、児童文芸誌「赤い鳥」が、鈴木三重吉によって創刊されたことにちなんで制定されたもの。夏目漱石門下の小説家だった三重吉は、当時活躍していた作家や画家らに協力を依頼、創刊号には芥川龍之介、有島武郎、泉鏡花、北原白秋、高浜虚子、徳田秋声ら時の文化人がこぞって賛同の意を表明し、表紙絵を清水良雄が描いた。この創刊号には芥川龍之介が初めての童話「蜘蛛の糸」を発表した。三重吉らによる「赤い鳥」を通じた文化活動は「赤い鳥運動」と呼ばれ、日本の近代児童文学と児童音楽に多大な影響を与えた。大正~昭和初期に、この「赤い鳥」に多くの少年少女たちが投稿した。なかでも海達公子や豊田正子らは象徴的な存在となった。