先日の熊本城本丸御殿での「秋夜の宴」において、ザ・わらべは前半部分を「引き振袖」いわゆる「おひきずり」を着て踊った。彼女たちが「おひきずり」で踊るのを見ることはめったになく、僕は昨年春の坪井川園遊会とVTRで見た韓国公演くらいしかない。裾さばきが大変そうなので特別な時しか着ないようだし、演目も限られるのだろう。

先日の熊本城本丸御殿での「秋夜の宴」において、ザ・わらべは前半部分を「引き振袖」いわゆる「おひきずり」を着て踊った。彼女たちが「おひきずり」で踊るのを見ることはめったになく、僕は昨年春の坪井川園遊会とVTRで見た韓国公演くらいしかない。裾さばきが大変そうなので特別な時しか着ないようだし、演目も限られるのだろう。ところでこの「おひきずり」というと菱川師宣の「見返り美人図」を思い出すが、江戸時代中期から流行り出した着方だという。一時期はよほどの貧乏人でないかぎり、女性は家の中では「おひきずり」が普通だったといわれる。江戸時代は度々幕府から「倹約令」などが出されているが、一見、倹約令に抵触しそうな「おひきずり」が生き延びたのは、度重なる江戸の大火があったからだという。江戸の女性は火事に備えていつでも逃げ出せるよう、着物を掛布団がわりに使って寝ていたそうだ。掛布団ということになると足が出るのはまずい。というわけで身丈よりも長い「おひきずり」は大目に見られていたらしいのだ。

着物ひとつとっても、よく調べてみると面白い歴史が秘められているものだ。

朝ドラ「カーネーション」はこれまでのところ僕の期待どおりだ。出演者もみんな上手いし音楽も良いのだが、やっぱり渡辺あやの脚本が秀逸。特に登場人物のキャラクター設定やセリフが面白い。また、クスッと笑わせるちっちゃなオチがあちこちに散りばめられていて次の展開が楽しみだ。最初に彼女の脚本にハマったのは映画「ジョゼと虎と魚たち」だが、「カーネーション」を見ていたら、僕にとって渡辺あや脚本の原点とも言える「ジョゼと虎と魚たち」をもう一度観たくなった。大評判をとったドラマ「火の魚」も素晴らしかったが、この「カーネーション」が成功したら、いよいよ次は大河ドラマかな。それから「カーネーション」で朝ドラとしては初めてというプログレッシブ・カメラを使ったことが大正から昭和初期の時代の空気感を出すのに成功しているようだ。

朝ドラ「カーネーション」はこれまでのところ僕の期待どおりだ。出演者もみんな上手いし音楽も良いのだが、やっぱり渡辺あやの脚本が秀逸。特に登場人物のキャラクター設定やセリフが面白い。また、クスッと笑わせるちっちゃなオチがあちこちに散りばめられていて次の展開が楽しみだ。最初に彼女の脚本にハマったのは映画「ジョゼと虎と魚たち」だが、「カーネーション」を見ていたら、僕にとって渡辺あや脚本の原点とも言える「ジョゼと虎と魚たち」をもう一度観たくなった。大評判をとったドラマ「火の魚」も素晴らしかったが、この「カーネーション」が成功したら、いよいよ次は大河ドラマかな。それから「カーネーション」で朝ドラとしては初めてというプログレッシブ・カメラを使ったことが大正から昭和初期の時代の空気感を出すのに成功しているようだ。

今夜のNHK総合「にっぽん紀行」は江戸時代から続く茶屋街の文化が残る古都金沢で活躍する二人の芸妓を紹介していた。峯子さん(84歳)と乃莉さん(77歳)は向かい合う茶屋のおかみ同士でライバル。しかし、二人が笛と小鼓でかけあう「一調一管」の舞台に上がると正に至芸、見る者を圧倒する。老いや病と闘いながら晴れ舞台「金沢おどり」に挑む姿を描いていた。二人の今年の演目は「雪の安宅」。乃莉さんが心臓発作で苦しんだり、昔のように息が続かなくなった峯子さんが必死に笛を吹くさまを見ていると胸に迫るものがある。ここにも奥深い日本の伝統芸能が生きていた。そして二人のサポートをする三味線を演奏していたのが熊本と東京を拠点に活動しておられる今藤珠美さん。ふだん見慣れたその姿を見た時とても嬉しくなった。

今夜のNHK総合「にっぽん紀行」は江戸時代から続く茶屋街の文化が残る古都金沢で活躍する二人の芸妓を紹介していた。峯子さん(84歳)と乃莉さん(77歳)は向かい合う茶屋のおかみ同士でライバル。しかし、二人が笛と小鼓でかけあう「一調一管」の舞台に上がると正に至芸、見る者を圧倒する。老いや病と闘いながら晴れ舞台「金沢おどり」に挑む姿を描いていた。二人の今年の演目は「雪の安宅」。乃莉さんが心臓発作で苦しんだり、昔のように息が続かなくなった峯子さんが必死に笛を吹くさまを見ていると胸に迫るものがある。ここにも奥深い日本の伝統芸能が生きていた。そして二人のサポートをする三味線を演奏していたのが熊本と東京を拠点に活動しておられる今藤珠美さん。ふだん見慣れたその姿を見た時とても嬉しくなった。

昨日から名古屋市瑞穂公園陸上競技場で始まった「2011年日本ジュニア・ユース選手権」は、今日、女子の100mが行われ、九州学院の野林祐実は、またも土井杏南に次ぐ2位だった。先々週の山口国体、先週大分での全九州新人陸上、そして今週名古屋での日本ユースと連戦続きで、成績よりも体調の方が気になる。

昨日から名古屋市瑞穂公園陸上競技場で始まった「2011年日本ジュニア・ユース選手権」は、今日、女子の100mが行われ、九州学院の野林祐実は、またも土井杏南に次ぐ2位だった。先々週の山口国体、先週大分での全九州新人陸上、そして今週名古屋での日本ユースと連戦続きで、成績よりも体調の方が気になる。

群馬県みなかみ町で行われていた学校のウォークラリーに参加していた千葉の女子中学生が滑落死したというニュースは何とも痛ましい。それとともにこの行事を企画運営した先生たちが受けた衝撃と後悔はいかばかりかと察するに余りある。というのも僕も会社勤務時代、社員研修の一環としてウォークラリーを企画運営した経験があるからだ。何日もかけて歩き回ってコースを設定し、それに基づくコマ図を作成し、実施に当たっては係員の手配と配置をし、参加者の安全に心を配りながら巡回したりと大変な苦労がある。おそらくこの中学校の先生も同じような苦労をされたに違いない。しかし事故は起こってしまった。今回の事故の原因はまだ明らかになっていない。僕の経験から言うと、人と言うのは予測のつかない行動をすることがある。特にウォークラリーのような競技性の強い行事では、遅れた時間を挽回しようと普通では考えられないようなショートカットをしたりするものだ。女子中学生に何があったのかはわからない。ただ言えることは、結果的にこの様な悲しい事故が起きてしまった以上、コースの中にそんな危険性が潜んでいることを予測できなかった学校側の責任は免れ得ないのである。

群馬県みなかみ町で行われていた学校のウォークラリーに参加していた千葉の女子中学生が滑落死したというニュースは何とも痛ましい。それとともにこの行事を企画運営した先生たちが受けた衝撃と後悔はいかばかりかと察するに余りある。というのも僕も会社勤務時代、社員研修の一環としてウォークラリーを企画運営した経験があるからだ。何日もかけて歩き回ってコースを設定し、それに基づくコマ図を作成し、実施に当たっては係員の手配と配置をし、参加者の安全に心を配りながら巡回したりと大変な苦労がある。おそらくこの中学校の先生も同じような苦労をされたに違いない。しかし事故は起こってしまった。今回の事故の原因はまだ明らかになっていない。僕の経験から言うと、人と言うのは予測のつかない行動をすることがある。特にウォークラリーのような競技性の強い行事では、遅れた時間を挽回しようと普通では考えられないようなショートカットをしたりするものだ。女子中学生に何があったのかはわからない。ただ言えることは、結果的にこの様な悲しい事故が起きてしまった以上、コースの中にそんな危険性が潜んでいることを予測できなかった学校側の責任は免れ得ないのである。

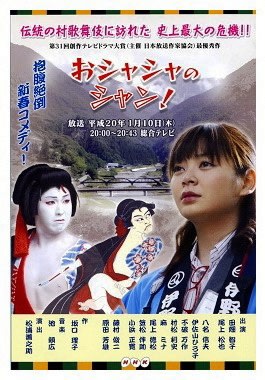

今夜のNHK「鶴瓶の家族に乾杯」はゲストに歌舞伎俳優の中村勘太郎(もうすぐ勘九郎を襲名するらしい)を迎えて広島県安芸高田市を旅する前篇だった。中村勘太郎が安芸高田市に古くから伝わるという郷土芸能「神楽」を見たいというのがこの町を選んだ理由だった。中でも美土里町神楽門前湯治村という地域には「神楽」とともに「歌舞伎」も行われているという。詳しくは来週の後編を見なければわからないが、おそらく神に奉納する歌舞である「神楽」を、大衆も「歌舞伎」として楽しむようになったのだろう。今年7月に亡くなった原田芳雄さんの遺作となった「大鹿村騒動記」の舞台、長野県下伊那郡大鹿村に伝わる「大鹿歌舞伎」は今や全国的に有名になったが、日本にはところどころにこうした伝統芸能が連綿と守り続けられている町や村がある。昔はおそらく日本全国どこでも見られたのではないかと思うが、残ったところと廃れたところ、その違いはどこにあるのかとても興味深い。僕が最初に興味を抱いたのは「大鹿村騒動記」の元ネタとも言える、3年前にNHKで放送されたドラマ「おシャシャのシャン!」を見てからである。

今夜のNHK「鶴瓶の家族に乾杯」はゲストに歌舞伎俳優の中村勘太郎(もうすぐ勘九郎を襲名するらしい)を迎えて広島県安芸高田市を旅する前篇だった。中村勘太郎が安芸高田市に古くから伝わるという郷土芸能「神楽」を見たいというのがこの町を選んだ理由だった。中でも美土里町神楽門前湯治村という地域には「神楽」とともに「歌舞伎」も行われているという。詳しくは来週の後編を見なければわからないが、おそらく神に奉納する歌舞である「神楽」を、大衆も「歌舞伎」として楽しむようになったのだろう。今年7月に亡くなった原田芳雄さんの遺作となった「大鹿村騒動記」の舞台、長野県下伊那郡大鹿村に伝わる「大鹿歌舞伎」は今や全国的に有名になったが、日本にはところどころにこうした伝統芸能が連綿と守り続けられている町や村がある。昔はおそらく日本全国どこでも見られたのではないかと思うが、残ったところと廃れたところ、その違いはどこにあるのかとても興味深い。僕が最初に興味を抱いたのは「大鹿村騒動記」の元ネタとも言える、3年前にNHKで放送されたドラマ「おシャシャのシャン!」を見てからである。