今や熊本の初夏の風物詩、高校総合文化祭のパレードが中心市街地のアーケードを練り歩いた。明日からは熊本県高校総体も本格的に始まり、高校生たちの元気な声とパフォーマンスが本格的な夏の到来を告げる。

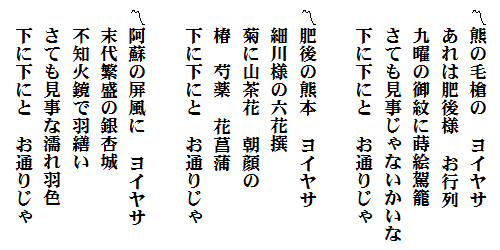

鹿本農業高校郷土芸能伝承部による「山鹿灯籠踊り(よへほ節)」

牛深高校郷土芸能部による「牛深ハイヤ踊り(ハイヤ節)」

▼郷土芸能の部

▼バトントワリング・マーチングバンドの部

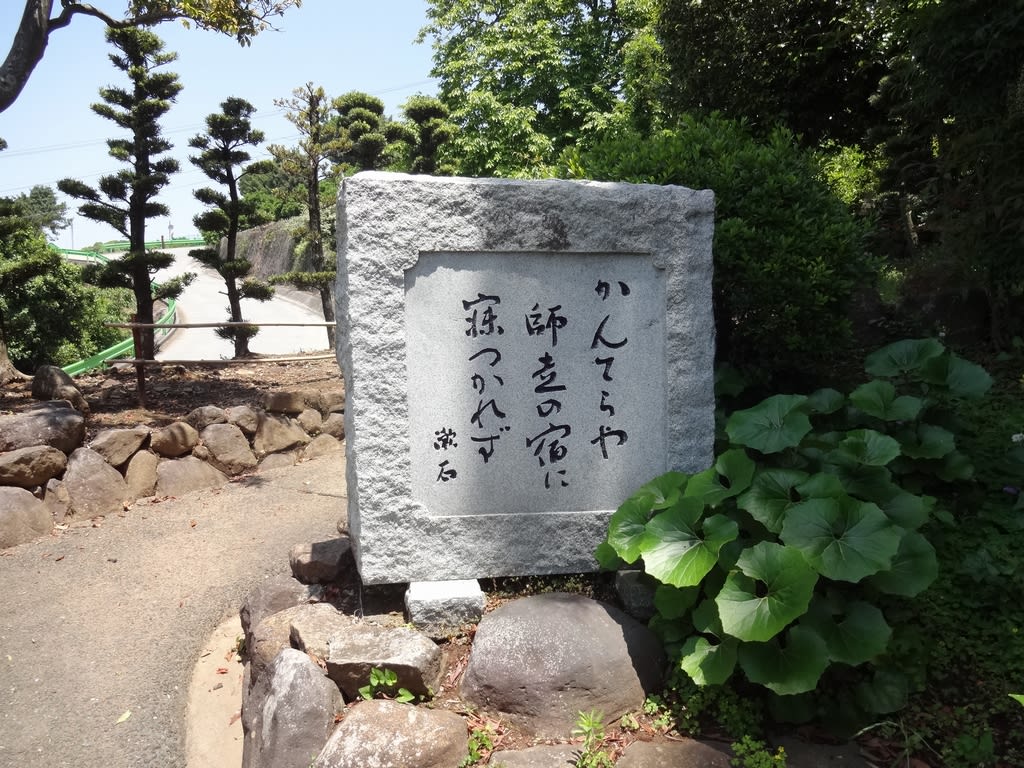

35年ほど前に住んでいた防府市を始め、山口県内各地を旅行してからもう7年の歳月が流れた。去年あたりからまた行ってみたいという気持が段々強くなっている。その理由の一つが古事記伝の写本で知られる帆足長秋(ほあしちょうしゅう)の娘・京(みさと)が31歳の若さで客死したのは豊北町の二見浦であることを最近知ったことである。豊北町は7年前にも訪れた。角島大橋も渡ってみたかったし、かつての職場の同僚が今も暮らしているからだ。地図で確認してみると北浦街道沿いの同僚の家から二見浦まで数キロしか離れていない。記念碑などがあるのかどうかわからないが、ぜひ一度周辺を見ておきたいという気持が湧いてきた。できれば土井ヶ浜にある「土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム」にも行ければ申し分ないのだが。

35年ほど前に住んでいた防府市を始め、山口県内各地を旅行してからもう7年の歳月が流れた。去年あたりからまた行ってみたいという気持が段々強くなっている。その理由の一つが古事記伝の写本で知られる帆足長秋(ほあしちょうしゅう)の娘・京(みさと)が31歳の若さで客死したのは豊北町の二見浦であることを最近知ったことである。豊北町は7年前にも訪れた。角島大橋も渡ってみたかったし、かつての職場の同僚が今も暮らしているからだ。地図で確認してみると北浦街道沿いの同僚の家から二見浦まで数キロしか離れていない。記念碑などがあるのかどうかわからないが、ぜひ一度周辺を見ておきたいという気持が湧いてきた。できれば土井ヶ浜にある「土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム」にも行ければ申し分ないのだが。【帆足 京について】

編纂1300年を迎えた日本最古の歴史書「古事記」は、江戸時代後期の国学者・本居宣長(もとおりのりなが)が執筆した「古事記伝」によって注釈が加えられ、今日まで古代史研究の基礎となっている。その本居宣長の原本は現在一部しか残っていないが、その写本が唯一全巻残っているのが肥後国・山鹿で神職を務めていた帆足長秋とその娘・京が書写した写本である。京は幼少より聡明な娘で、父の教えを受けて国学に関心を抱き詩歌や書道を嗜んだ。15歳の時、父母に伴われて山鹿から約80日に及ぶ長旅の末に松坂の本居宣長を訪ね、松坂に約80日間滞在、「古事記伝」を書き写した。その聡明さと達筆に宣長も舌を巻いたと伝えられる。

編纂1300年を迎えた日本最古の歴史書「古事記」は、江戸時代後期の国学者・本居宣長(もとおりのりなが)が執筆した「古事記伝」によって注釈が加えられ、今日まで古代史研究の基礎となっている。その本居宣長の原本は現在一部しか残っていないが、その写本が唯一全巻残っているのが肥後国・山鹿で神職を務めていた帆足長秋とその娘・京が書写した写本である。京は幼少より聡明な娘で、父の教えを受けて国学に関心を抱き詩歌や書道を嗜んだ。15歳の時、父母に伴われて山鹿から約80日に及ぶ長旅の末に松坂の本居宣長を訪ね、松坂に約80日間滞在、「古事記伝」を書き写した。その聡明さと達筆に宣長も舌を巻いたと伝えられる。

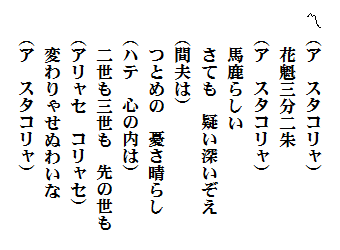

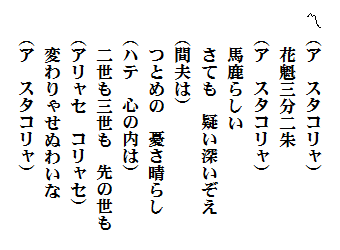

この曲はお馴染みの江戸端唄「奴さん」である。「奴さん」は江戸時代に存在した大道芸人の一種である「願人坊主(がんにんぼうず)」によって歌われ、それが江戸市中に広まり、花柳界で盛んに歌われるようになったという。坊主といっても、いわゆる“ナンチャッテ”坊主であり僧籍はない。神仏への参詣・祈願や修行・水垢離などを客に代わって行うことを始め、江戸市中を様々な芸を見せて門付を行なったりした。

端唄「奴さん」には多くの替え歌があり、この「花魁三分二朱」はいわば「奴さん」の花魁編といったところ。「花魁三分二朱」とは花魁の揚げ代が三分二朱かかるという意味だが、今日の金額に換算するといったいいくらになるのだろう。1両は4分、1分は4朱だから、江戸時代初期のように1両が今日の10万円くらいの価値があるとすれば、三分二朱は約87,500円になるが、江戸後期には半分くらいの価値に下がったというから4~5万円というところだろう。

花童が頭に被っている白い角頭巾は、本来、僧や尼が被るものだったが、門付芸を行なう「ナンチャッテ僧・尼」も被っていたらしく、歌舞伎舞踊「まかしょ」には白頭巾に白衣の願人坊主が登場する。

端唄「奴さん」には多くの替え歌があり、この「花魁三分二朱」はいわば「奴さん」の花魁編といったところ。「花魁三分二朱」とは花魁の揚げ代が三分二朱かかるという意味だが、今日の金額に換算するといったいいくらになるのだろう。1両は4分、1分は4朱だから、江戸時代初期のように1両が今日の10万円くらいの価値があるとすれば、三分二朱は約87,500円になるが、江戸後期には半分くらいの価値に下がったというから4~5万円というところだろう。

花童が頭に被っている白い角頭巾は、本来、僧や尼が被るものだったが、門付芸を行なう「ナンチャッテ僧・尼」も被っていたらしく、歌舞伎舞踊「まかしょ」には白頭巾に白衣の願人坊主が登場する。

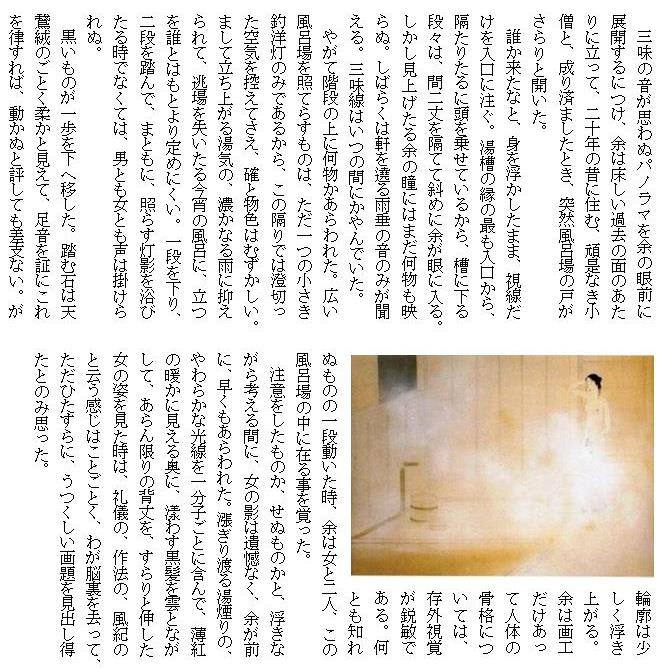

三味線音楽の中でも難曲中の難曲といわれているのが「二人椀久」。三味線奏者にとって一生に一度は演奏してみたいという曲だそうだ。僕はテレビで一度、歌舞伎舞踊として見たことがあるが、生の素演奏を昨年3月に熊本市民会館で見た。それは、3月3日のひな祭りの日に行われた「饗宴!ひなまつり絵巻」。熊本が誇る邦楽の名手、三味線の今藤珠美、筝の下田れい子、囃子の中村花誠の三人をフィーチャーした舞台が繰り広げられた。その中でも、今藤珠美(三味線)、今藤美佐緒(三味線)、芳村伊四絽(唄)、今藤美佐藤(唄)の四人の演奏による長唄「二人椀久」には圧倒された。この時は撮影ができなかったのが今もって残念である。

三味線音楽の中でも難曲中の難曲といわれているのが「二人椀久」。三味線奏者にとって一生に一度は演奏してみたいという曲だそうだ。僕はテレビで一度、歌舞伎舞踊として見たことがあるが、生の素演奏を昨年3月に熊本市民会館で見た。それは、3月3日のひな祭りの日に行われた「饗宴!ひなまつり絵巻」。熊本が誇る邦楽の名手、三味線の今藤珠美、筝の下田れい子、囃子の中村花誠の三人をフィーチャーした舞台が繰り広げられた。その中でも、今藤珠美(三味線)、今藤美佐緒(三味線)、芳村伊四絽(唄)、今藤美佐藤(唄)の四人の演奏による長唄「二人椀久」には圧倒された。この時は撮影ができなかったのが今もって残念である。下の映像は屈指の長唄三味線演奏家・杵屋裕光さんの一座による演奏だが何度見ても飽きない素晴らしい演奏だ。

【二人椀久とは】

江戸時代初期に実在した大坂の豪商・椀屋久右衛門(わんやきゅうえもん)通称「椀久」と大坂新町の傾城(けいせい)松山大夫との恋を題材にした歌舞伎舞踊。椀久は松山太夫に入れ込み過ぎたため、座敷牢に閉じ込められてしまう。恋しさのあまり気が狂った椀久は、やがて松山太夫との華やかなりし頃の幻想を見るようになり、夢の世界で色模様を繰り広げる。

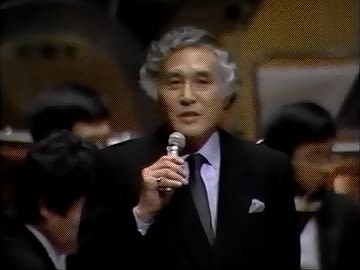

テレビ朝日の音楽番組「題名のない音楽会」が50周年記念番組をやっていた。始まった頃は学生時代だったが、その頃からずっと続いていて、現在もまだ見ている番組はこれしかないと思う。スタート当初は東京12チャンネル(現テレビ東京)の番組だったことなどすっかり忘れていた。やっぱり初代の司会者 黛敏郎さんが一番想い出深い。特に黛さんは映画音楽もやっておられたので、僕にとっては映画音楽とクラシックの橋渡しをしてくれたような気がする。当時は映画音楽の分野では日本は欧米に随分遅れをとっているといわれていたが、黛さんがアメリカ映画の大作「天地創造(1966)」の音楽を担当すると聞いた時は誇らしい気がしたものだ。

テレビ朝日の音楽番組「題名のない音楽会」が50周年記念番組をやっていた。始まった頃は学生時代だったが、その頃からずっと続いていて、現在もまだ見ている番組はこれしかないと思う。スタート当初は東京12チャンネル(現テレビ東京)の番組だったことなどすっかり忘れていた。やっぱり初代の司会者 黛敏郎さんが一番想い出深い。特に黛さんは映画音楽もやっておられたので、僕にとっては映画音楽とクラシックの橋渡しをしてくれたような気がする。当時は映画音楽の分野では日本は欧米に随分遅れをとっているといわれていたが、黛さんがアメリカ映画の大作「天地創造(1966)」の音楽を担当すると聞いた時は誇らしい気がしたものだ。番組では、この番組がスタートした1964年の音楽を取り上げていた。

♪東京オリンピックファンファーレ

♪東京五輪音頭

♪1964年の映画音楽メドレー

「マイ・フェア・レディ」より「踊り明かそう」

「メリー・ポピンズ」より「チム・チム・チェリー」

「007/ゴールドフィンガー」より「ゴールドフィンガー」

「ビートルズがやってくる ヤァ!ヤァ!ヤァ!」より「A Hard Day‘s Night」

「ピンクの豹」より「ピンク・パンサーのテーマ」

「シェルブールの雨傘」より「シェルブールの雨傘」

♪1964年の歌謡曲メドレー

「恋をするなら」

「涙を抱いた渡り鳥」

「明日があるさ」

♪「東京オリンピック」(黛敏郎作曲)より

映画も当時見た映画ばかりだし、懐かしさとともに、この番組の歴史の重みのようなものを感じた。

「おどけの金太」「目くり出し人形」ともいわれる郷土玩具。黒い鳥帽子に真っ赤な顔の首人形。後ろのひもを引くと内部に仕込まれた竹製バネの作用で赤い舌を出し、目玉がぐるりと回る奇抜な趣向のからくり。初めはおがくずをのりで固めた練り物であったが、現在はボール紙を型にはめて作る。加藤清正の熊本築城のとき、顔だち面白く、おどけた動作で皆の疲れをいやしたといわれる足軽の伝説を基に嘉永年間(1848~1854)、人形師西陣屋彦七が創作したのが始まり。(熊本県大百科事典より)

この「おばけの金太」の伝説をモチーフに、昨年の「春のくまもとお城まつり-くまもとをどり」の中で大勢の男女が踊る群舞として中村花誠さんがプロデュース、今年の「くまもとをどり」でも演じられた。下の映像はその花童バージョン。

この「おばけの金太」の伝説をモチーフに、昨年の「春のくまもとお城まつり-くまもとをどり」の中で大勢の男女が踊る群舞として中村花誠さんがプロデュース、今年の「くまもとをどり」でも演じられた。下の映像はその花童バージョン。

今や「引っ張りだこ」といった感のある少女舞踊団ザ・わらべ。彼女たちにとって飛躍のきっかけとなった舞台が熊本城本丸御殿だ。彼女たちの本丸御殿初登場は2010年4月の「春の宴」。大広間の客席は前の列に出演者たちが陣取り、後ろの本当の客席は下の写真のようなパラパラの状態だった。今日の人気ぶりを見るにつけ感慨ひとしおである。

先日、玉名の母の実家からみやげにもらった西瓜を食べた。西瓜を食べると必ず思い出すのが「御馬下の角小屋(みまげのかどごや)」における篤姫のエピソードだ。「御馬下の角小屋」とは、江戸時代、細川藩や島津藩が参勤交代の際、休息所として使っていた豊前街道沿いの商屋のことだ。熊本城下を出て一里と四分の三ほどだろうか。薩摩の島津家から篤姫が第十三代将軍徳川家定にお輿入れの旅の途上、ここに立ち寄ったのは嘉永6年(1853)8月のこと。何しろここは江戸時代中期から西瓜の名産地として知られる植木とは目と鼻の先。当然のごとく一行に西瓜がふるまわれた。篤姫もおそらく喉も乾いていたことだろう。ついつい食べ過ぎてしまった。

「御馬下の角小屋」で永年番頭を務めた利平の目撃談が、今は資料館となっている商屋の一角に貼られている。

「御馬下の角小屋」で永年番頭を務めた利平の目撃談が、今は資料館となっている商屋の一角に貼られている。

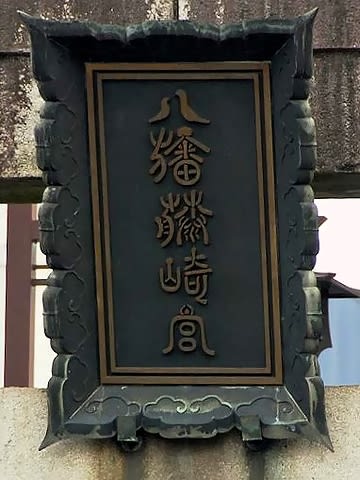

わが家の氏神様は藤崎八旛宮。37年前に他界した祖母に教えられたわが家の言い伝えである。祖母は藤崎八旛宮のことを「お八幡さん(おはちまんさん)」と呼んでいた。昨日の記事で取り上げた「慶長国絵図」に、ただ「八幡宮」と書かれているのを見ても、「肥後一国の宗廟」とも「熊本大鎮守」とも称された「お八幡さん」の絶対的な位置づけがうかがえる。今日の国道3号線に面した藤崎八旛宮の鳥居の標記を見ても「八旛藤崎宮」とあり、「八旛」の持つ意味の大きさを感じさせる。

わが家の氏神様は藤崎八旛宮。37年前に他界した祖母に教えられたわが家の言い伝えである。祖母は藤崎八旛宮のことを「お八幡さん(おはちまんさん)」と呼んでいた。昨日の記事で取り上げた「慶長国絵図」に、ただ「八幡宮」と書かれているのを見ても、「肥後一国の宗廟」とも「熊本大鎮守」とも称された「お八幡さん」の絶対的な位置づけがうかがえる。今日の国道3号線に面した藤崎八旛宮の鳥居の標記を見ても「八旛藤崎宮」とあり、「八旛」の持つ意味の大きさを感じさせる。この藤崎八旛宮のルーツは京都の「石清水八幡宮」。藤崎八旛宮は承平5年(935)に「石清水八幡宮」から茶臼山に勧請されたという。昔の人々の「お八幡さん」に対する尊崇の念は今日とは比べものにならないほど強かったに違いない。

そんなことを考えながら、ふと「八幡の国」のことを思い出した。「八幡の国」とは慶長15年に加藤清正に招かれ、熊本で初めて「阿国歌舞伎」を披露した女性芸能者のことである。この「八幡の国」がはたして「出雲阿国」と同一人物であったかどうかは今なお謎である。加藤清正の邸が石清水八幡のある八幡(やわた)の町にあったことや、清正が初めて「阿国歌舞伎」を見たのは八幡だったという話もあることから、僕はずっと「八幡の国」の呼び方は「やわたのくに」であると思い続けてきた。しかし、最近になって「はちまんのくに」と呼ぶのが正しいのかもしれないと思うようになった。それは熊本で初めて行われた「阿国歌舞伎」は藤崎八旛宮の勧進興行でもあったことはほぼ間違いないからである。「続撰清正記」以外の文献には全く出て来ない「八幡の国」という芸能者の名前は、「お八幡さん」の勧進興行だったからこそ付けられたテンポラリーな名前だったのかもしれない。

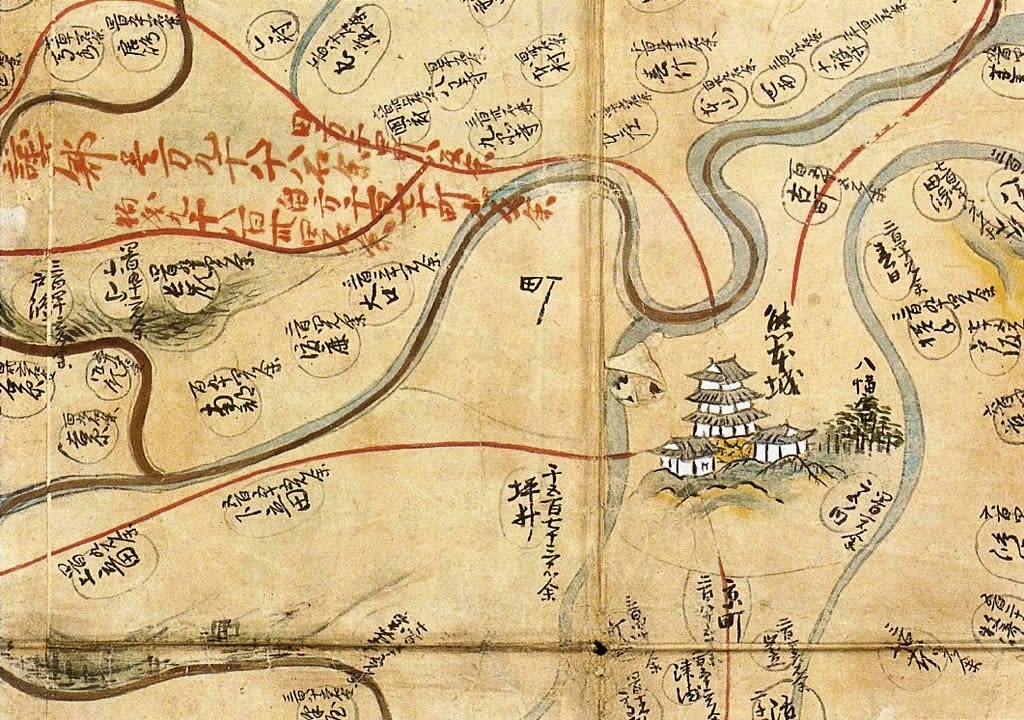

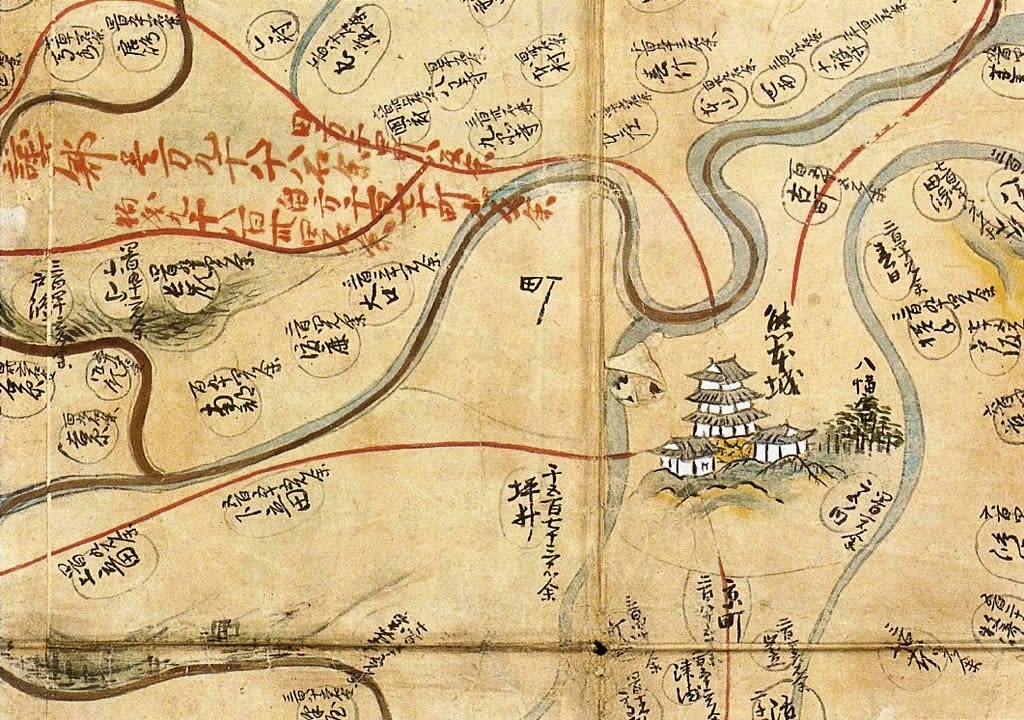

下の絵図は、慶長9年(1604)に将軍徳川家康が各国大名に命じて作らせた「慶長国絵図」と呼ばれるものだ。肥後藩のうち熊本城を中心とした一部分であるが、主な街道や川筋、そして村名や村高が書き込まれ、「肥後五十四万石」が確定する基礎資料にもなったという。今日的感覚から見れば非常にラフな絵図だが、それでもいろんなことがわかる。

まず最初に気がついたのは白川がまだ直線化されていないこと。熊本城の下で坪井川と合流している。次に熊本城のそばに書き込まれた藤崎八旛宮。当時から特別な位置付けにあったことがわかる。また京町や宮内町にも石高が書き込まれており、当時は屋敷町の周辺にも田畑が多かったことをうかがわせる。その京町の周辺にも打越、津浦、岩立、井芹、牧崎、島崎などのなじみ深い文字が見え、当時の風景を思わず想像してしまう。時空を超えたロマンだ。

▼絵図をクリックすると大きなサイズを表示します。

まず最初に気がついたのは白川がまだ直線化されていないこと。熊本城の下で坪井川と合流している。次に熊本城のそばに書き込まれた藤崎八旛宮。当時から特別な位置付けにあったことがわかる。また京町や宮内町にも石高が書き込まれており、当時は屋敷町の周辺にも田畑が多かったことをうかがわせる。その京町の周辺にも打越、津浦、岩立、井芹、牧崎、島崎などのなじみ深い文字が見え、当時の風景を思わず想像してしまう。時空を超えたロマンだ。

▼絵図をクリックすると大きなサイズを表示します。

今日は、植木文化センターで行われた「第17回民謡田原坂全国大会」を見に行く。4月21日の記事にも取り上げたが、この大会の、来年以降の存続が難しくなるかもしれないという。政令指定都市になって2年が過ぎ、植木町が合併特例区として行なうことが出来る特例区事業が、来年3月をもって終了するからだ。

今日は今後の展望の話が聞けるかと思ったが、藤井区長や実行委員長の本條秀美さんの挨拶の中にも今後の見通しの話は聞けなかった。今日の大会を観ながら、この大会を何とか残してほしいという気持がますます強くなった。

今日は今後の展望の話が聞けるかと思ったが、藤井区長や実行委員長の本條秀美さんの挨拶の中にも今後の見通しの話は聞けなかった。今日の大会を観ながら、この大会を何とか残してほしいという気持がますます強くなった。

昨夜の「にっぽんの芸能」(NHK-Eテレ)は、花柳壽輔・坂東三津五郎、両家元競演の舞踊「田螺と烏(たにしとからす)」もよかったが、総勢48名の男性舞踊家によるダイナミックな群舞「まつり」が素晴らしかった。

京都の「葵祭」や東京の「三社祭」など各地の大きな祭のニュースが伝わってきているが、熊本は今、はざまで大きな祭はなく、7月からの夏まつりシーズンが待ち遠しい。せめて花童の舞踊「まつり」でも楽しむとするか。

京都の「葵祭」や東京の「三社祭」など各地の大きな祭のニュースが伝わってきているが、熊本は今、はざまで大きな祭はなく、7月からの夏まつりシーズンが待ち遠しい。せめて花童の舞踊「まつり」でも楽しむとするか。