僕が大学を卒業して最初に就いた仕事はカーディーラーのセールスマンだった。父の知人の紹介で入った会社はメーカーM社のトラックやバスを販売していた。実はここには1年余りしかいなかった。入社以来ずっと抱いていた漠然とした将来への不安みたいなものが払しょくできず辞めたのだが、このわずか1年余りの経験が、後にいろんな意味で生きることになった。

販売するのがトラックなので対象となる顧客は運送業や土木建設業などに限られ、新入社員が新規顧客を開拓することは難しかった。先輩たちが開拓した顧客に定期的に挨拶とご用聞きをして回ることが主な仕事だったが、それらの顧客の中に運よく買い替え時期の顧客がいると自分の販売実績となった。もちろん、新規開拓のために他メーカーのユーザーも回るのだが、メーカーを乗り換えることはほとんどなかった。

この1年余に多くの人々に出会い、いろんな出来事があったのだが、中でも特に忘れられない想い出がいくつかある。

▼前途多難を予感させた映画「卒業」

入社後まもなくM社の水島工場でのメーカー研修に参加した。2週間の研修の中にはエンジンの組立て実習などもあった。中日に休日があったので一緒に参加した同期生を連れ立って岡山市内へ映画を観に行った。ちょうど「卒業」が公開されたばかりだった。ダスティン・ホフマン演じる主人公の青年の、大学を卒業して故郷へ帰って来たという設定が自分と同じで、彼が抱く虚無感や鬱屈した気持がものすごく共感できた。映画のトンデモない展開を見ながら、自分自身の人生にも前途多難を予感したものだ。

▼日常茶飯事だった飲酒運転

販売契約が成立して新車を納車ということになると自分でトラックを運転し同僚が乗用車で同行した。また同僚が納車する時は乗用車で付いて行ったものだ。僕の担当テリトリーは阿蘇・上益城地区だったが、その頃はまだ舗装された道は少なく、車幅ギリギリの狭い山道を登ることも度々だった。怖さよりも新車を傷つけないかとそれだけが心配だった。新車しかも商売道具なので顧客にとって納車は祝事だった。必ず祝い酒が振る舞われた。当時はまだ「運転が・・・」などと断る時代ではなかった。付いてきた同僚とともにしこたま酒を飲まされた。帰りはいったいどんな運転だったのか想い出すだにおぞましい。

▼ルーズな相乗り

1960年代後半はまだマイカーはそれほど普及しておらず、特に阿蘇などの山間部にカローラなどに乗って行くと羨ましがられたものだ。顧客回りをしていると顧客の娘さんなどから「ついでに○○まで乗っけてくれ」などと頼まれることも多かった。山道では下校途中の小中学校の女の子が普通に手をあげて車を停め、乗り込んできた。その当時の小中学生の間では一つの流行みたいなものだったようだ。今ではとても考えられない。道をたずねようと車を停めて声をかけようもんなら、不審者に対する目つきで睨まれ、足早に立ち去られるのがオチである。

(次回に続く)

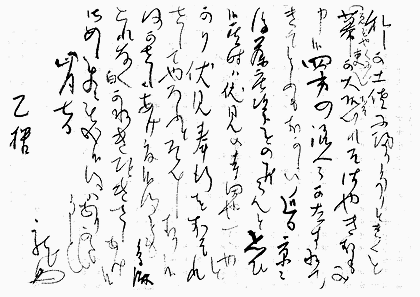

左端後ろから二人目が僕

昨日、くるみさんが学校の帰りに立ち寄ってくれた。彼女は幼い頃からの夢をあきらめきれず、医療専門学校に通い、夢実現へ向かって奮闘中である。でも彼女は「勉強は楽しい!」と言う。何に取り組むにしても楽しいことが一番だ。

昨日、くるみさんが学校の帰りに立ち寄ってくれた。彼女は幼い頃からの夢をあきらめきれず、医療専門学校に通い、夢実現へ向かって奮闘中である。でも彼女は「勉強は楽しい!」と言う。何に取り組むにしても楽しいことが一番だ。

かつてタイヤ業界の端くれに身を置いた一人として、やっぱりタイヤのCMは気になる。最近、「オムニチャネル」などという聞き慣れない言葉を耳にする。要するに「店頭販売」と「ネット販売」が融合したようなチャネルのことをいうらしい。タイヤ業界のオムニチャネルとして、最近よく目にするのが「TIREHOOD」。ネットで調べてみると、三菱商事エネルギー㈱グループが、ガソリンスタンドと組んで始めた新サービスらしい。タイヤ購入や取付交換など、ユーザーにとってどれほどのメリットや利便性があるのか、いま一つよくわからないが、元フェアリージャパン(新体操日本代表)の一員だった畠山愛理さんが登場するCMが気になってついつい見入ってしまう。

かつてタイヤ業界の端くれに身を置いた一人として、やっぱりタイヤのCMは気になる。最近、「オムニチャネル」などという聞き慣れない言葉を耳にする。要するに「店頭販売」と「ネット販売」が融合したようなチャネルのことをいうらしい。タイヤ業界のオムニチャネルとして、最近よく目にするのが「TIREHOOD」。ネットで調べてみると、三菱商事エネルギー㈱グループが、ガソリンスタンドと組んで始めた新サービスらしい。タイヤ購入や取付交換など、ユーザーにとってどれほどのメリットや利便性があるのか、いま一つよくわからないが、元フェアリージャパン(新体操日本代表)の一員だった畠山愛理さんが登場するCMが気になってついつい見入ってしまう。

年賀状作成の季節となって、賀状や喪中通知の作成依頼が舞い込み始めた。縦書き文書の場合、「句読点」は付けるのだろうかというご質問を受けることがある。これまで自分が縦書きの年賀状などを出す時もあまり気にせず、年賀の挨拶の部分だけは句読点を付けず、近況などの添文的な部分は普通に句読点を付けていた。先日、喪中の年賀欠礼通知の依頼者の方が、あまりにも真剣に悩んでおられたのであらためて調べてみた。するとやはり、もともとは縦書き文書というのは日本古来の書式にのっとったものであり、句読点を付けるのは相手に対して失礼にあたるということらしい。つまり、句読点を付けてあげなければ読めないと見下していると解釈されるそうだ。そう言えば昔の偉い人の自筆文書を見ると、どこで区切るんだかわからない文書がほとんどだ。しかし、実際にそれに忠実に文書を作成してみたら、まぁ読みづらいこと。結局、句読点を入れたくなる箇所に半角のスペースを入れることで妥協した。この時代、あんまり気にすることもないのかもしれないが、先人の作法を頑なに守るということもたまにはあっていいのかもしれない。

年賀状作成の季節となって、賀状や喪中通知の作成依頼が舞い込み始めた。縦書き文書の場合、「句読点」は付けるのだろうかというご質問を受けることがある。これまで自分が縦書きの年賀状などを出す時もあまり気にせず、年賀の挨拶の部分だけは句読点を付けず、近況などの添文的な部分は普通に句読点を付けていた。先日、喪中の年賀欠礼通知の依頼者の方が、あまりにも真剣に悩んでおられたのであらためて調べてみた。するとやはり、もともとは縦書き文書というのは日本古来の書式にのっとったものであり、句読点を付けるのは相手に対して失礼にあたるということらしい。つまり、句読点を付けてあげなければ読めないと見下していると解釈されるそうだ。そう言えば昔の偉い人の自筆文書を見ると、どこで区切るんだかわからない文書がほとんどだ。しかし、実際にそれに忠実に文書を作成してみたら、まぁ読みづらいこと。結局、句読点を入れたくなる箇所に半角のスペースを入れることで妥協した。この時代、あんまり気にすることもないのかもしれないが、先人の作法を頑なに守るということもたまにはあっていいのかもしれない。

滋賀県彦根市の工場に勤務していた20年ほど前の話である。急な増産計画が持ち上がり、工場現場に100名を超える中途採用を行なうことになった。工場周辺だけでは員数を賄えないため、大阪まで出かけて採用面接会を行なった。多くの若者が応募してきたが、その中に見るからに好青年のNという男がいた。20代の後半で既に妻子もいると履歴書には書かれていた。面接での受け答えも抜群でトップクラスの評価で採用した。Nは京都に妻子を残して彦根市内の会社の寮に入寮した。仕事ぶりもまじめだった。ひと月ほど経ったある日、寮の管理人から電話がかかってきた。Nが行方不明だという。あわてて寮へかけつけた。彼の部屋はもぬけの殻となっていた。そして大変な問題が起きていた。彼は社員となったこのひと月の間に、会社の生協と契約した電器販売店から多くの家電を月賦で買い込んでいたのである。これは給料天引きで支払われることになっているのだが、本人がいなくなれば生協が本人に代わって電器販売店に残りの代金を支払わなければならない。その金額の大きさに生協の担当者が青くなって相談に来た。こちらも採用した責任があり、なんとかしなければならない。警察に被害届を出すべきではという意見もあったが、手続きが面倒だし、その前に自分たちの手で本人を何とかつかまえようという話になった。さっそく僕と生協の担当者の二人で、履歴書に書いてあった自宅へ向かった。その家は京都の山科区のある町に確かにあった。家には誰もいなかったが、しばらくすると奥さんと思しき女性が帰って来た。「Nの奥さんですか?」と尋ねると「はい、そうです」と言う。しかし、続けて「Nはもう1年ほどここには帰っておらず、実質的にはもう夫婦ではない」と言う。そこで事情をありのままに話した。奥さんはNが再就職したことも知らなかった。そして続けて語った話に愕然とした。「おたくもやられたんですね。実は以前勤めていたT自動車でもM電器でもやったんです。大きな企業ほど甘いんですね。彼の一家は取り込み詐欺のプロ集団なんです。彼は品物を詐取する担当で、あとの換金処理などは他の家族がやります」話を聞いているうちに段々自分たちのまぬけぶりが情けなくなってきた。Nにとって僕らを騙すのは赤子の手をひねるようなものだったに違いない。Nの家族がどこに住んでいるかも知らないという奥さんの話にトボトボと帰るしかなかった。後の処理は生協にお任せすることになったが、想い出す度に心が痛む。

滋賀県彦根市の工場に勤務していた20年ほど前の話である。急な増産計画が持ち上がり、工場現場に100名を超える中途採用を行なうことになった。工場周辺だけでは員数を賄えないため、大阪まで出かけて採用面接会を行なった。多くの若者が応募してきたが、その中に見るからに好青年のNという男がいた。20代の後半で既に妻子もいると履歴書には書かれていた。面接での受け答えも抜群でトップクラスの評価で採用した。Nは京都に妻子を残して彦根市内の会社の寮に入寮した。仕事ぶりもまじめだった。ひと月ほど経ったある日、寮の管理人から電話がかかってきた。Nが行方不明だという。あわてて寮へかけつけた。彼の部屋はもぬけの殻となっていた。そして大変な問題が起きていた。彼は社員となったこのひと月の間に、会社の生協と契約した電器販売店から多くの家電を月賦で買い込んでいたのである。これは給料天引きで支払われることになっているのだが、本人がいなくなれば生協が本人に代わって電器販売店に残りの代金を支払わなければならない。その金額の大きさに生協の担当者が青くなって相談に来た。こちらも採用した責任があり、なんとかしなければならない。警察に被害届を出すべきではという意見もあったが、手続きが面倒だし、その前に自分たちの手で本人を何とかつかまえようという話になった。さっそく僕と生協の担当者の二人で、履歴書に書いてあった自宅へ向かった。その家は京都の山科区のある町に確かにあった。家には誰もいなかったが、しばらくすると奥さんと思しき女性が帰って来た。「Nの奥さんですか?」と尋ねると「はい、そうです」と言う。しかし、続けて「Nはもう1年ほどここには帰っておらず、実質的にはもう夫婦ではない」と言う。そこで事情をありのままに話した。奥さんはNが再就職したことも知らなかった。そして続けて語った話に愕然とした。「おたくもやられたんですね。実は以前勤めていたT自動車でもM電器でもやったんです。大きな企業ほど甘いんですね。彼の一家は取り込み詐欺のプロ集団なんです。彼は品物を詐取する担当で、あとの換金処理などは他の家族がやります」話を聞いているうちに段々自分たちのまぬけぶりが情けなくなってきた。Nにとって僕らを騙すのは赤子の手をひねるようなものだったに違いない。Nの家族がどこに住んでいるかも知らないという奥さんの話にトボトボと帰るしかなかった。後の処理は生協にお任せすることになったが、想い出す度に心が痛む。 パソコンのプリンターはもう10数年来、E社の製品を使っている。いつも最も売れ筋の機種を選んでいるが、これまで使ったプリンターはだいたい3~4年で買い替えてきた。その中でも今年の6月まで使ったプリンターなどは7年くらい使っていて、その間ほとんど故障もなく酷使に耐えてくれた。いつも家内と「このプリンターがわが家で一番働き者だな」などと冗談を言っていたくらいだ。そのプリンターに漸く寿命が近づいたのか、不具合が出始めたので名残惜しかったが6月に新品に替えた。ところがこの新品のプリンターが最初から不具合続き。特に困ったのが用紙の吸い込みや送り。僕はハガキを数百枚とか写真を数十枚単位で印刷することが度々あるが、セットした用紙の最後の方になると5枚くらいをいっぺんに吸い込んでしまい、ハガキや写真用紙にインクが付着して使えなくなってしまう。普通紙だったらまだ我慢もするが、高価な用紙が度々無駄になるのは我慢ならない。とうとう頭にきて今日、購入したパソコンショップで新品に交換してもらった。先代のプリンターの優秀さと比べてあまりの格差。新製品の方が性能がよくなるとは限らないことをあらためて思い知らされた。

パソコンのプリンターはもう10数年来、E社の製品を使っている。いつも最も売れ筋の機種を選んでいるが、これまで使ったプリンターはだいたい3~4年で買い替えてきた。その中でも今年の6月まで使ったプリンターなどは7年くらい使っていて、その間ほとんど故障もなく酷使に耐えてくれた。いつも家内と「このプリンターがわが家で一番働き者だな」などと冗談を言っていたくらいだ。そのプリンターに漸く寿命が近づいたのか、不具合が出始めたので名残惜しかったが6月に新品に替えた。ところがこの新品のプリンターが最初から不具合続き。特に困ったのが用紙の吸い込みや送り。僕はハガキを数百枚とか写真を数十枚単位で印刷することが度々あるが、セットした用紙の最後の方になると5枚くらいをいっぺんに吸い込んでしまい、ハガキや写真用紙にインクが付着して使えなくなってしまう。普通紙だったらまだ我慢もするが、高価な用紙が度々無駄になるのは我慢ならない。とうとう頭にきて今日、購入したパソコンショップで新品に交換してもらった。先代のプリンターの優秀さと比べてあまりの格差。新製品の方が性能がよくなるとは限らないことをあらためて思い知らされた。

今日ふとした拍子に、パソコンと付き合い始めてちょうど30年になることに気がついた。悪戦苦闘の30年だったが、特に初期の1、2年は思い出すだにおぞましい。1980年から会社の中で“OA化”なるものが本格的に始まり、部署内で若手だった僕は先頭を切ってパソコンの習得をせざるを得ないハメに陥った。社内講習みたいなものはあったが、教わることと言えば、BASIC言語によるプログラミング。当時のパソコンは自らプログラムを作るしか使う方法はなかったのだ。およそコンピュータなどとは縁遠い人生を送っていた僕は、当時の多くの人がそうであったように挫折するのは目に見えていた。しかし、そこで踏みとどまり、今日のIT社会にもなんとかキャッチアップできているのは、ある人との出逢いがあったからだ。その人は会社の大先輩であり、かつての上司でもあった白根さんという方だった。当時既に50代の半ばを過ぎておられたが、独学でプログラミングを修得され、会社の生協のシステムを自ら開発しておられた。その努力ぶりを見る度に、まだ若い自分に同じことができないわけはないと発奮させられた。そのお蔭で、なんとかBASICやCOBOLなどの言語を使って簡単なソフトを作れるようになった。その後、まさにあっという間にパソコンのハードとソフトは飛躍的な向上を遂げ、僕らが苦労して開発していたソフトは、表計算ソフトを使えば、ものの10分くらいでできてしまう。ありがたいことなのだろうが、夜を徹して知恵を絞っていたあの頃が妙になつかしい。

今日ふとした拍子に、パソコンと付き合い始めてちょうど30年になることに気がついた。悪戦苦闘の30年だったが、特に初期の1、2年は思い出すだにおぞましい。1980年から会社の中で“OA化”なるものが本格的に始まり、部署内で若手だった僕は先頭を切ってパソコンの習得をせざるを得ないハメに陥った。社内講習みたいなものはあったが、教わることと言えば、BASIC言語によるプログラミング。当時のパソコンは自らプログラムを作るしか使う方法はなかったのだ。およそコンピュータなどとは縁遠い人生を送っていた僕は、当時の多くの人がそうであったように挫折するのは目に見えていた。しかし、そこで踏みとどまり、今日のIT社会にもなんとかキャッチアップできているのは、ある人との出逢いがあったからだ。その人は会社の大先輩であり、かつての上司でもあった白根さんという方だった。当時既に50代の半ばを過ぎておられたが、独学でプログラミングを修得され、会社の生協のシステムを自ら開発しておられた。その努力ぶりを見る度に、まだ若い自分に同じことができないわけはないと発奮させられた。そのお蔭で、なんとかBASICやCOBOLなどの言語を使って簡単なソフトを作れるようになった。その後、まさにあっという間にパソコンのハードとソフトは飛躍的な向上を遂げ、僕らが苦労して開発していたソフトは、表計算ソフトを使えば、ものの10分くらいでできてしまう。ありがたいことなのだろうが、夜を徹して知恵を絞っていたあの頃が妙になつかしい。 甥っ子が表計算の資格試験を受けるので、連日その受験対策のサポートをしている。受験するエクセルのバージョンを2003か2007のどちらにするか、選ばなければならないので、日頃使っているExcel2003を選ばせた。以前から受験バージョンを選ぶということはあったが、今ほどのバージョンの差はなかった。今は二つのバージョンで操作性がかなり異なるので選び間違ったら大変だ。これは資格試験に限らず、実際のビジネス現場も同じような状況があるようだ。エクセルやワードなどのオフィスシリーズは今でも2003のバージョンを使っているところが、まだ圧倒的に多いと聞く。あえて2007に替えなければならない理由がないのでそんな状態が続いているのだろう。聞くところによると、さらに新しいバージョン2010がリリースされるそうだが、ビジネス現場とは無関係なマイクロソフト・オフィスのバージョンアップは今後も続くのだろうか。ある意味でパソコンの発展を支えてきたマイクロソフト・オフィスだけに動向が気になる。

甥っ子が表計算の資格試験を受けるので、連日その受験対策のサポートをしている。受験するエクセルのバージョンを2003か2007のどちらにするか、選ばなければならないので、日頃使っているExcel2003を選ばせた。以前から受験バージョンを選ぶということはあったが、今ほどのバージョンの差はなかった。今は二つのバージョンで操作性がかなり異なるので選び間違ったら大変だ。これは資格試験に限らず、実際のビジネス現場も同じような状況があるようだ。エクセルやワードなどのオフィスシリーズは今でも2003のバージョンを使っているところが、まだ圧倒的に多いと聞く。あえて2007に替えなければならない理由がないのでそんな状態が続いているのだろう。聞くところによると、さらに新しいバージョン2010がリリースされるそうだが、ビジネス現場とは無関係なマイクロソフト・オフィスのバージョンアップは今後も続くのだろうか。ある意味でパソコンの発展を支えてきたマイクロソフト・オフィスだけに動向が気になる。