代表的な筝の名曲「六段の調(ろくだんのしらべ)」は、キリスト教音楽である「グレゴリオ聖歌『クレド』」がもとになって出来たという説がある。一方、キリスト教とともにキリシタン音楽が日本に入ってきたのは1500年代の半ば以降であり、「六段の調」を作曲した八橋検校は1600年代の半ばに活躍した人で、その頃には既にキリスト教が禁止された後なのでそれは考えにくいという反論もある。しかし、クレド原曲説者は「だからこそ隠れキリシタンは歌詞のないオラショ(しのび唄)の一つとして密かに伝承していたのだ」という。その真相はともかく、端唄「六段くずし」はその名のとおり、「六段の調」を端唄にアレンジしたもの。もし、クレド原曲説が正しいならば、厳かなキリスト教音楽をお座敷音楽にしてしまって「藤本二三吉さんったら!」という気がしないでもないが、おそらく原曲のことはご存じなかったのだろう。

YouTubeのマイチャンネルに投稿した動画「ザ・わらべ ~ 藤寿三番叟 ~」に“yakata1578”さんという方から下記のようなコメントが書き込まれていた。

≪コメント≫

「私は洋楽かぶれでフラメンコこそ最高の芸能、その次は琉球舞踊と考えて来た。しかるにザ・わらべを見るに及んで観念が全くひっくり返ってしまった。音曲にも踊りにも品がある。洗練と華と粋がある。我が血の故郷、細川五十四万石の誇り(と言えば大げさかな)」

ザ・わらべのサポーターの一人として投稿した動画にこんなコメントをいただくと、いささか面映ゆい思いだが、仰っていることは3年前に僕が感じたこととほぼ同じだ。僕は中学3年の時に映画「ウェストサイド物語」を見て強い衝撃を受け、以来、踊りといえば洋舞しか興味を抱かなかった。それがものの見事に邦楽と日本舞踊のファンに転向したのは、3年前に偶然ザ・わらべの芸に出逢ったからだ。同じような経験をした方がいるということは仲間が増えたようでとても心強い。「細川五十四万石の誇り」というのはけっして大げさではないと思う。

≪コメント≫

「私は洋楽かぶれでフラメンコこそ最高の芸能、その次は琉球舞踊と考えて来た。しかるにザ・わらべを見るに及んで観念が全くひっくり返ってしまった。音曲にも踊りにも品がある。洗練と華と粋がある。我が血の故郷、細川五十四万石の誇り(と言えば大げさかな)」

ザ・わらべのサポーターの一人として投稿した動画にこんなコメントをいただくと、いささか面映ゆい思いだが、仰っていることは3年前に僕が感じたこととほぼ同じだ。僕は中学3年の時に映画「ウェストサイド物語」を見て強い衝撃を受け、以来、踊りといえば洋舞しか興味を抱かなかった。それがものの見事に邦楽と日本舞踊のファンに転向したのは、3年前に偶然ザ・わらべの芸に出逢ったからだ。同じような経験をした方がいるということは仲間が増えたようでとても心強い。「細川五十四万石の誇り」というのはけっして大げさではないと思う。

「女はつよい!」。このセリフを今日は二度聞いた。

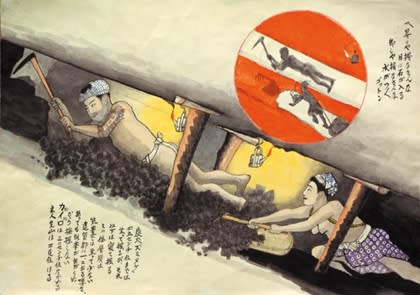

「世界記憶遺産」登録を受けた炭鉱絵師・山本作兵衛の原画展が荒尾シティモールで今日までだというので見に行った。作兵衛の作品はネット上などでよく見かけるが、やはり実物を見ると胸に迫るものがある。一緒にじっと見入っていた母が見終った後、最初に発した言葉が「女はつよい!」。たしかに、到底人間が働く環境とは思えない場所で、男と同じような力仕事をこなし、煤や油にまみれたからだを男女混浴の浴場で洗い流し、さらに家事・育児をこなす姿を見せられると、同性としても当然の感情だったのだろう。日本の近代化を牽引した石炭産業を支えたのは男ばかりではなく、日本の強い女性たちがいたことを忘れてはならない。

夜、NHKの「鶴瓶の家族に乾杯」を見た。先週に続き、鶴瓶とゲストの戸田恵梨香が福岡の宗像を訪問した。その中に戸田恵梨香が訪問した漁師の奥さんがいた。その奥さんは福岡市のサラリーマンの家庭に育ち、縁あって漁師の家に嫁いできたが、アジとサバの区別もつかない状態からのスタートだったという。息子が成人し、漁師の後を継いでくれたのはいいが、今、漁業は不漁や燃料の高騰など危機的状況にある。そんな現状をなんとか乗り切り、息子が良縁に恵まれるようにと始めたのが魚の加工業。そんな苦労話を聞きながら、戸田恵梨香がふと漏らした言葉が「女はつよい!」だった。

「世界記憶遺産」登録を受けた炭鉱絵師・山本作兵衛の原画展が荒尾シティモールで今日までだというので見に行った。作兵衛の作品はネット上などでよく見かけるが、やはり実物を見ると胸に迫るものがある。一緒にじっと見入っていた母が見終った後、最初に発した言葉が「女はつよい!」。たしかに、到底人間が働く環境とは思えない場所で、男と同じような力仕事をこなし、煤や油にまみれたからだを男女混浴の浴場で洗い流し、さらに家事・育児をこなす姿を見せられると、同性としても当然の感情だったのだろう。日本の近代化を牽引した石炭産業を支えたのは男ばかりではなく、日本の強い女性たちがいたことを忘れてはならない。

夜、NHKの「鶴瓶の家族に乾杯」を見た。先週に続き、鶴瓶とゲストの戸田恵梨香が福岡の宗像を訪問した。その中に戸田恵梨香が訪問した漁師の奥さんがいた。その奥さんは福岡市のサラリーマンの家庭に育ち、縁あって漁師の家に嫁いできたが、アジとサバの区別もつかない状態からのスタートだったという。息子が成人し、漁師の後を継いでくれたのはいいが、今、漁業は不漁や燃料の高騰など危機的状況にある。そんな現状をなんとか乗り切り、息子が良縁に恵まれるようにと始めたのが魚の加工業。そんな苦労話を聞きながら、戸田恵梨香がふと漏らした言葉が「女はつよい!」だった。

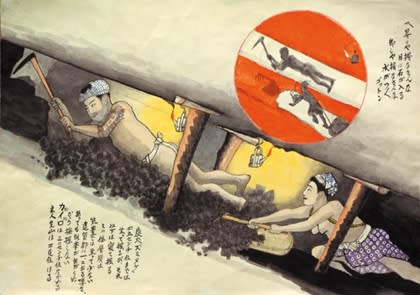

大河ドラマ「八重の桜」に、もうやがて登場すると思われるのが八重(綾瀬はるか)の兄、山本覚馬(西島秀俊)の後妻となる小田時栄(谷村美月)だ。そして二人の間に生まれる娘が、後に徳冨蘆花が恋する久栄である。久栄は徳冨蘆花の自伝小説「黒い眼と茶色の目」のヒロインのモデルとなった。蘆花と久栄の恋は結局実らないのだが、そこには新島襄や八重が絡んでくることになる。

大河ドラマ「八重の桜」に、もうやがて登場すると思われるのが八重(綾瀬はるか)の兄、山本覚馬(西島秀俊)の後妻となる小田時栄(谷村美月)だ。そして二人の間に生まれる娘が、後に徳冨蘆花が恋する久栄である。久栄は徳冨蘆花の自伝小説「黒い眼と茶色の目」のヒロインのモデルとなった。蘆花と久栄の恋は結局実らないのだが、そこには新島襄や八重が絡んでくることになる。熊本近代文学館では徳冨蘆花の「黒い眼と茶色の目」にちなんだ特別展を開いている。興味のある方はぜひどうぞ。

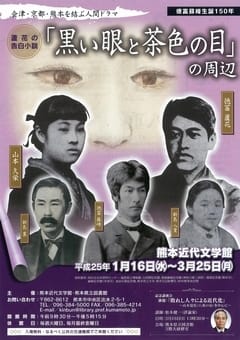

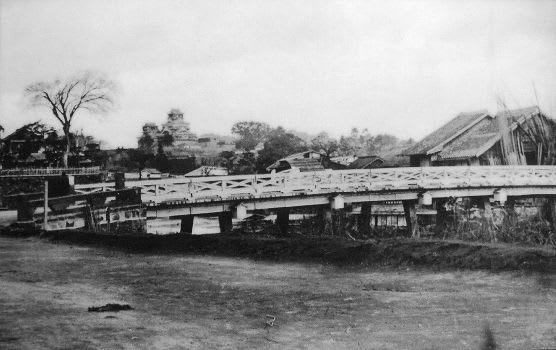

それはさておき、徳冨蘆花の「船場(洗馬)川」という詩がある。蘆花がかつて船場町にあった旅館研屋に泊まった際に詠んだ詞だが、この詩に、長唄三味線の今藤珠美(大和久子)さんが曲をつけ、大和楽「船場川」としてリリースされている。この曲は舞踊曲としても使われている。

明治初期の洗馬橋付近

現在の洗馬橋付近(同じ場所)

徳冨蘆花は文林堂を訪れたことがあり、晩年の自伝的小説「富士」には文林堂が登場する。文林堂の外壁には詩碑が設置されている。

▼大和楽「船場川」

作詞:徳富蘆花 作曲:大和久子 作調:藤舎千穂

※試聴

洗馬川

町うらつゞき

きさらぎの

雨降り来れば

紅白の梅はしたゞり

柳はけぶる

川面に立つや

雨脚の

それよりしげき

おもひでの

うれし うれし

ふるさとの雨

町うらつゞき

きさらぎの

雨降り来れば

紅白の梅はしたゞり

柳はけぶる

川面に立つや

雨脚の

それよりしげき

おもひでの

うれし うれし

ふるさとの雨

大正壬戌二月 研屋樓上即事 徳冨健次郎

熊本・蘆花の会ホームページ参照

熊本・蘆花の会ホームページ参照

両家の親父が「人間国宝」という何だか面倒くさそうな婚約会見のニュースを先日見たばかりだったこともあって、昨夜のEテレ「にっぽんの芸能」は尾上菊之助の変化舞踊に注目して観た。正直この人は映画やドラマでは見たことがあるが、肝心の歌舞伎ではほとんど見たことがない。昨夜の演目、歌舞伎舞踊「羽根の禿」と「浮かれ坊主」は永い間途絶えてものを、昭和6年に六世尾上菊五郎が復活させ、人気演目になったと言われる。「羽根の禿」の幼い女児から半裸の乞食坊主を続けて演じる、まさに役者の腕の見せ所である。「羽根の禿」では体を小さく見せるために門松や暖簾や格子などの書割をかなり大きめにするのが伝統のようである。いずれ音羽屋を背負って立つであろう菊之助はさすがに通しで30分ほどを一気に飽きずに見せてくれた。

▼こわらべ(今村明音・小堀ゆりあ)の「羽根の禿」(2012.4.7 熊本城本丸御殿中庭 ~桜の宴~」

♪恋の種 蒔き初めしより 色といふ 言葉はいずれこの里に

(禿 登場)

♪誠こもりし一廓 まるい世界や粋の世に 嘘とは野暮の誤りと 笑ふ禿の しほらしや

♪文がやりたや あの君様へ 取りやちがえて 余の人にやるな 花のかの様の サテ花のかの様の手に渡せ

♪朝のや 六つから 六つから 上衣下衣ひっ重ね 禿は袖の振り初め 突く突く突くには羽根をつく

一ィ二ゥ三ィ四ォ 五重に七重に 琴は十三十四十五 手はまおく二十一ィ二ゥ三ィ四ォ

見よなら 見よなら 松をかざして梅の折り枝 それさこれさ それすいた三味の手

♪梅は匂いよ 桜は花よ 梅は匂いよ 桜は花よ いつも眺めは 富士の白雪

▼こわらべ(今村明音・小堀ゆりあ)の「羽根の禿」(2012.4.7 熊本城本丸御殿中庭 ~桜の宴~」

♪恋の種 蒔き初めしより 色といふ 言葉はいずれこの里に

(禿 登場)

♪誠こもりし一廓 まるい世界や粋の世に 嘘とは野暮の誤りと 笑ふ禿の しほらしや

♪文がやりたや あの君様へ 取りやちがえて 余の人にやるな 花のかの様の サテ花のかの様の手に渡せ

♪朝のや 六つから 六つから 上衣下衣ひっ重ね 禿は袖の振り初め 突く突く突くには羽根をつく

一ィ二ゥ三ィ四ォ 五重に七重に 琴は十三十四十五 手はまおく二十一ィ二ゥ三ィ四ォ

見よなら 見よなら 松をかざして梅の折り枝 それさこれさ それすいた三味の手

♪梅は匂いよ 桜は花よ 梅は匂いよ 桜は花よ いつも眺めは 富士の白雪

ヨーロッパでは最もメジャーなスポーツの一つである「水球」。その「水球」の世界各国における歴史を写真と動画で綴り、世界の水球界ではよく知られているブログが「Water Polo Legends」である。このブログの編集者であるギリシャのジアノリスさんという方から突然メールが届いた。

僕が編集を担当しているもう一つのブログ「済々黌水球部の歴史」を偶然見つけたらしい。掲載している写真や動画を使わせてほしい。そしてそこに映っているチーム名や選手名を知らせてほしいというのが主旨のようだ。この「Water Polo Legends」というブログは僕も以前からよく見ていて、その意欲的な取組みに感心していた。出来る限りの協力をしたいと思っている。

▼URL

Water Polo Legends

済々黌水球部の歴史

僕が編集を担当しているもう一つのブログ「済々黌水球部の歴史」を偶然見つけたらしい。掲載している写真や動画を使わせてほしい。そしてそこに映っているチーム名や選手名を知らせてほしいというのが主旨のようだ。この「Water Polo Legends」というブログは僕も以前からよく見ていて、その意欲的な取組みに感心していた。出来る限りの協力をしたいと思っている。

▼URL

Water Polo Legends

済々黌水球部の歴史

昨日、僕の恩師・平田忠彦先生の息子であり、僕の同級生でもある和彦君が、「父がこんなものを書いているよ」と一冊の本を持ってきてくれた。それは平成11年(1999)度の「熊本県民文芸賞」の入選作品をまとめた作品集だった。僕はその本を見るのは初めてだったが、その中に収められた一篇が、平田先生が書かれた「漱石の『坊っちゃん』を考える」と題する書評だった。つい2週間前、「坊っちゃん」についてこのブログに書いたばかりだったこともあって、その書評に書かれていたことは実に興味深い。その要点を抜粋してみると

昨日、僕の恩師・平田忠彦先生の息子であり、僕の同級生でもある和彦君が、「父がこんなものを書いているよ」と一冊の本を持ってきてくれた。それは平成11年(1999)度の「熊本県民文芸賞」の入選作品をまとめた作品集だった。僕はその本を見るのは初めてだったが、その中に収められた一篇が、平田先生が書かれた「漱石の『坊っちゃん』を考える」と題する書評だった。つい2週間前、「坊っちゃん」についてこのブログに書いたばかりだったこともあって、その書評に書かれていたことは実に興味深い。その要点を抜粋してみると「坊っちゃん」の前半はたしかに松山時代の体験がもとになっていると思われるが、後半は熊本時代の体験がもとになっている。中でも中学と師範との喧嘩の場面などは五高の教授時代に実際に遭遇した事件がもとになっていることは間違いない。松山時代にはこんな事件は起きていない。その事件は漱石が熊本に赴任してから半年後に起きた。五高創立記念大運動会が盛大に行われ、九州各県から招待された中学生のレースも行われた。中でもライバル心が強かった鹿児島尋常中学校と熊本の済々黌中学校との対校レースが行われ、レースは無事すんだものの、その夜、熊本の市街地で両校の生徒による乱闘事件が起き、警察や憲兵まで巻き込む大騒動となった。実はこの頃、漱石は五高教授のかたわら済々黌でも英語を教えていた。乱闘があった場所は漱石が当時住んでいた合羽町からもほど近く、漱石自身がどこかでこの騒ぎを見ていた可能性が高い。それが「坊っちゃん」の乱闘場面でのリアルな表現になっているのではないか。熊本時代の体験をうかがわせる記述は他にもいくつか見られる。

漱石が「坊っちゃん」を発表した明治39年には、他にも「ホトトギス」、「草枕」、「二百十日」など立て続けに発表しており、「坊っちゃん」は1週間か10日くらいで書き上げたのではないかという評論家もいる。ということは、松山と熊本での様々な体験があったからこそ、書き始めた時にはすでに頭の中で物語は完成していたのではないか。

※写真は漱石が松山から熊本に移る明治29年春に撮影されたもの(当時28歳)

職業訓練に「OJT」という言葉がある。「On the Job Training」の略で、職場で実際に仕事をやらせながら計画的に育成していくという訓練法のことである。これはもともと、戦後、進駐軍から日本の産業界に導入された、監督者のための訓練「TWI(Training Within Industry)」からきたもので、今日でも早期戦力化の最も効率的なやり方といわれている。

その「OJT」を見事に実践しているのが中村花誠先生率いる「少女舞踊団ザ・わらべ」と「子供舞踊団こわらべ」だと思う。3歳から16歳の彼女たちはもちろん舞踊を職業としているわけではないが、その育成法はまさしく「OJT」。彼女たちがイベントなどで踊りを披露する回数は年間200回にものぼるという。単純に計算して週に3~4回は出演することになる。彼女たちの上達が早いのは、緊張感の伴う本番の舞台を数多く踏むことが、これ以上ない稽古になっていること。また、中村先生が次々と新しい課題を与え、すぐにやってくる本番の舞台が、いやがうえにも集中力を高めさせているのではないだろうか。その意味において「わらべ」は「OJT」の見本と言ってもさしつかえないだろう。

その「OJT」を見事に実践しているのが中村花誠先生率いる「少女舞踊団ザ・わらべ」と「子供舞踊団こわらべ」だと思う。3歳から16歳の彼女たちはもちろん舞踊を職業としているわけではないが、その育成法はまさしく「OJT」。彼女たちがイベントなどで踊りを披露する回数は年間200回にものぼるという。単純に計算して週に3~4回は出演することになる。彼女たちの上達が早いのは、緊張感の伴う本番の舞台を数多く踏むことが、これ以上ない稽古になっていること。また、中村先生が次々と新しい課題を与え、すぐにやってくる本番の舞台が、いやがうえにも集中力を高めさせているのではないだろうか。その意味において「わらべ」は「OJT」の見本と言ってもさしつかえないだろう。

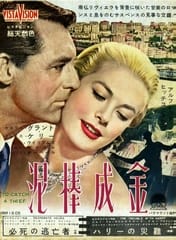

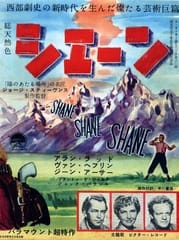

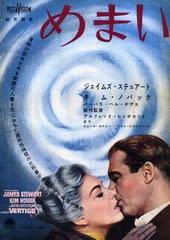

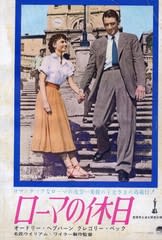

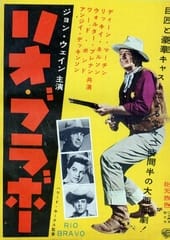

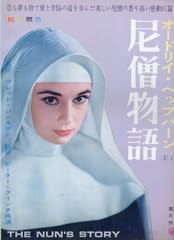

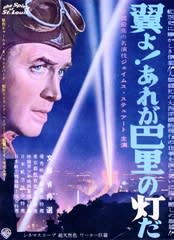

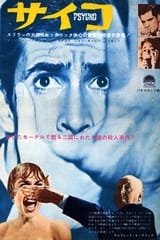

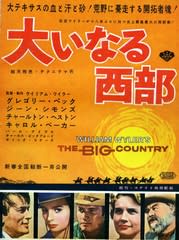

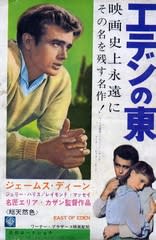

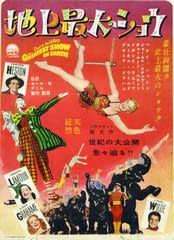

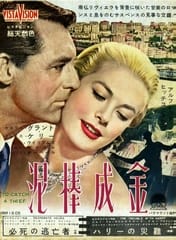

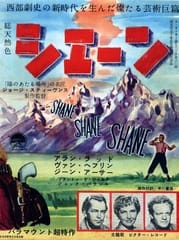

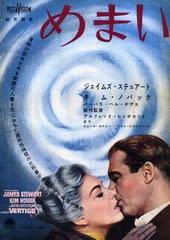

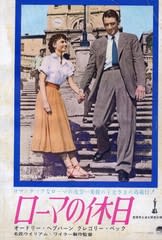

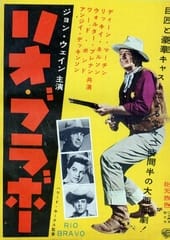

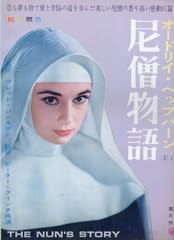

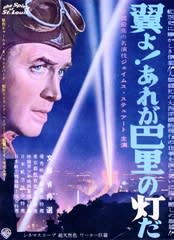

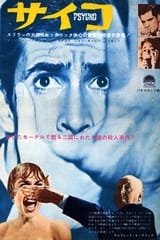

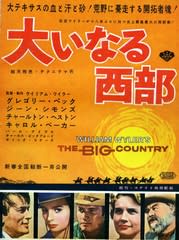

映画のポスターを見かけなくなって久しい。今の時代は映画の宣伝はもっぱらテレビのスポット放送がメインになっているようだが、僕はどうもあれが好きになれない。だいいち押しつけがましいし、一番信用できないのは試写会から出て来たらしい観客のベタ褒めのコメントだ。あれを見せられると余計観る気が無くなってしまう。以前、ついスポット放送につられて映画館に行って見てみたら、スポット放送の予告編以上のものは何もなかったなんてヒドいケースもあった。

僕らの子どもの頃は、街角や商店の軒下などに貼られた映画のポスターに心をときめかせ、貸本屋の映画情報誌を借りてはその映画の詳しい情報を調べたりしていたものだ。だから、テレビの前に黙って座っていれば向うから情報がやってくる今の子供たちよりは映画の見方についてとても早熟だったような気がする。

僕らの子どもの頃は、街角や商店の軒下などに貼られた映画のポスターに心をときめかせ、貸本屋の映画情報誌を借りてはその映画の詳しい情報を調べたりしていたものだ。だから、テレビの前に黙って座っていれば向うから情報がやってくる今の子供たちよりは映画の見方についてとても早熟だったような気がする。

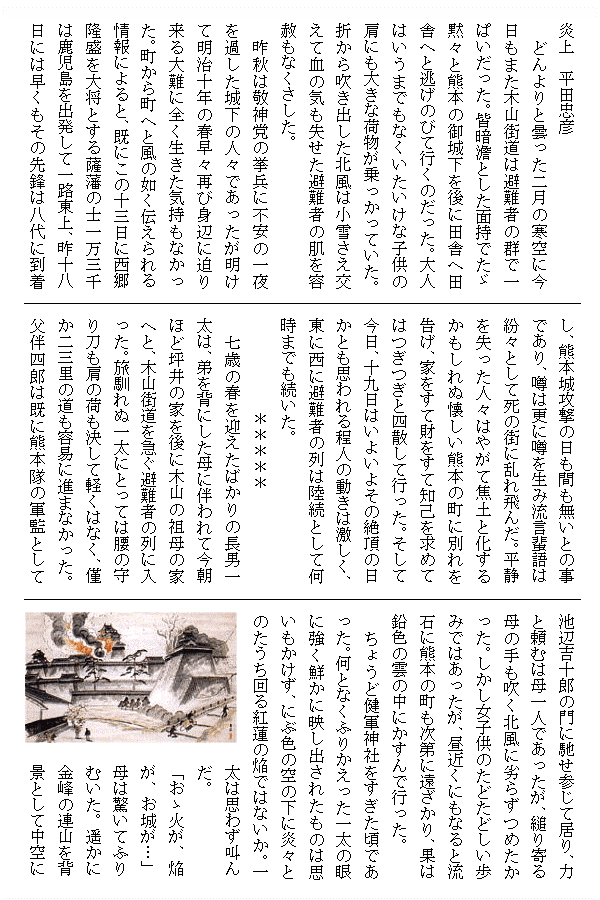

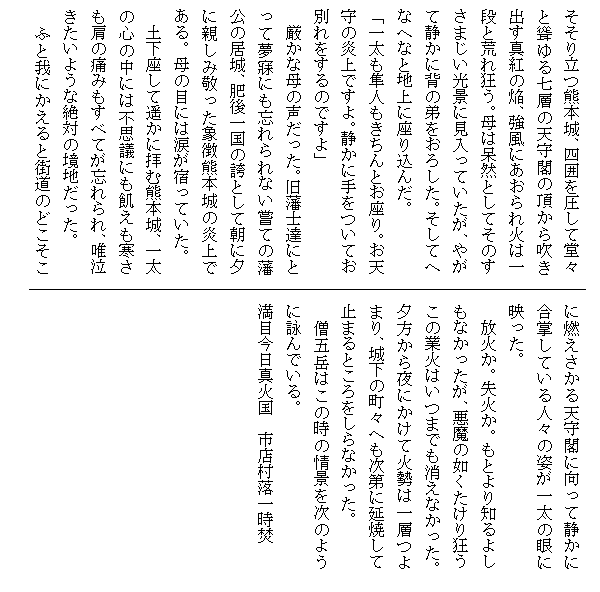

僕の高校の恩師、平田忠彦先生は国文の教師であり、わが水球部の部長でもあった。その平田先生が、かつて能日新聞が読者から募集し、その中の秀作を毎月曜日の夕刊に掲載していた「サンデー短篇」という企画に応募されたことがある。「炎上」と題するその短編小説が掲載されたのは昭和28年3月16日のことだが、その時の挿絵を描いたのは坂本善三画伯だったそうである。平田先生が短編小説を物されたのは、この時ただ一度だったそうだ。

(注)下の挿絵は坂本善三画伯のものではありません。

(注)下の挿絵は坂本善三画伯のものではありません。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

今日は午前中から「第2回熊本城マラソン」を観戦に熊本城二の丸周辺へ。昨年の第1回は大会当日風邪をひいて観ることができなかったので今回が初めての観戦となる。僕自身も昔、市民ロードレースに何回か出たこともあるので参加者の気持もわからないではない。その上で、あえて辛口のコメントをさせていただくと、制限時間も近まったゴールまであと数百メートルあたりの、まるで敗残兵の群れが、ボロ雑巾のように足を引きづりながらトボトボと歩く様は、「これがスポーツか?」と思うような異様な光景だ。「限界へのチャレンジ!」とか言いながら、ろくに練習もせず、ただ無謀なだけの人も多く含まれているような気がしてならない。

また、この大会のメイン競技はフルマラソン。真に評価されるためには、フルマラソンにトップアスリートが参加するようにならなければならないだろう。今のやり方だといつまでも他府県の大会を上回るような評価は得られないだろう。

また、この大会のメイン競技はフルマラソン。真に評価されるためには、フルマラソンにトップアスリートが参加するようにならなければならないだろう。今のやり方だといつまでも他府県の大会を上回るような評価は得られないだろう。

昨日は母の91回目の誕生日だった。家族でささやかな誕生祝いをした。父の享年90を超え、次の目標は祖母の93だ。今の元気さなら楽に超えられるだろう。母が生まれたのは大正11年(1922)。同じ年に生まれた有名人を調べてみた。下に挙げた29名のうち、ご存命は5人だけだ。母は年賀状の時期になると知人友人が次々と鬼籍に入っていくことを嘆いているが、同世代の最後の一人になるまで頑張り続けてほしいと願っている。

昨日は母の91回目の誕生日だった。家族でささやかな誕生祝いをした。父の享年90を超え、次の目標は祖母の93だ。今の元気さなら楽に超えられるだろう。母が生まれたのは大正11年(1922)。同じ年に生まれた有名人を調べてみた。下に挙げた29名のうち、ご存命は5人だけだ。母は年賀状の時期になると知人友人が次々と鬼籍に入っていくことを嘆いているが、同世代の最後の一人になるまで頑張り続けてほしいと願っている。***************

水木しげる(漫画家)、山下清(画家)、三浦綾子(小説家)、千石規子(女優)、久慈あさみ(女優・歌手)、コロムビア・トップ(漫才師・政治家)、瀬戸内寂聴(小説家)、ペギー・リー(歌手)、ジュディ・ガーランド(女優)、ピエール・カルダン(ファッションデザイナー)、丹波哲郎(俳優)、ブレイク・エドワーズ(映画監督)、中内功(ダイエー元社長)、石井好子(シャンソン歌手)、宇野宗佑(第75代首相)、エミール・ザトペック(陸上選手)、砂押邦信(野球監督)、アーサー・ペン(映画監督)、別所毅彦(プロ野球選手)、月丘夢路(女優)、豊田正子(作家)、野村泰治(アナウンサー)、加藤治子(女優)、宮城千賀子(女優)、大下弘(プロ野球選手)、小鶴誠(プロ野球選手)、楠本憲吉(俳人・随筆家)、エヴァ・ガードナー(女優)、岡部冬彦(漫画家)

ブレイク・エドワーズ監督の代表作「ティファニーで朝食を(1961)」

美味いお米のランキング「2012年産米食味ランキング」で、今年も熊本県産が高い評価を受けた。昨年、日本全国で生産されたお米のうち、最上級の「特A」と評価されたのは29品種。そのうち熊本県産のお米が3つ選ばれた。中でも「森のくまさん」は全品種の中で最高得点をつけ、“米どころ熊本”の面目をいかんなく発揮した。また「くまさんの力」は今年初めて「特A」と評価された。

▼「特A」と評価された熊本県産米

・ヒノヒカリ(城北)

・森のくまさん(全県)

・くまさんの力(全県)

江戸時代の昔より「肥後米」、中でも菊池川流域産の米は「高瀬米」と呼ばれて全国的に有名なブランド米となっていた。人形浄瑠璃の代表的な名作「傾城阿波の鳴門(けいせいあわのなると)」は、徳川第四代将軍家綱の時代、禁止されていた他国米(肥後米)の密輸入をめぐる事件で、監視役を務めていた板東十郎兵衛が責任を取らされて処刑されたという史実をもとに創作された物語。肥後米の一俵と阿波米の一俵とではレートが違うため、利ざやで儲けていた船頭と、それを取り締まろうとした十郎兵衛との間のトラブルを幕府に知られることを恐れた阿波徳島藩が事実を隠ぺいするために十郎兵衛を処刑したともいわれる。

江戸時代の昔より「肥後米」、中でも菊池川流域産の米は「高瀬米」と呼ばれて全国的に有名なブランド米となっていた。人形浄瑠璃の代表的な名作「傾城阿波の鳴門(けいせいあわのなると)」は、徳川第四代将軍家綱の時代、禁止されていた他国米(肥後米)の密輸入をめぐる事件で、監視役を務めていた板東十郎兵衛が責任を取らされて処刑されたという史実をもとに創作された物語。肥後米の一俵と阿波米の一俵とではレートが違うため、利ざやで儲けていた船頭と、それを取り締まろうとした十郎兵衛との間のトラブルを幕府に知られることを恐れた阿波徳島藩が事実を隠ぺいするために十郎兵衛を処刑したともいわれる。

▼「特A」と評価された熊本県産米

・ヒノヒカリ(城北)

・森のくまさん(全県)

・くまさんの力(全県)

江戸時代の昔より「肥後米」、中でも菊池川流域産の米は「高瀬米」と呼ばれて全国的に有名なブランド米となっていた。人形浄瑠璃の代表的な名作「傾城阿波の鳴門(けいせいあわのなると)」は、徳川第四代将軍家綱の時代、禁止されていた他国米(肥後米)の密輸入をめぐる事件で、監視役を務めていた板東十郎兵衛が責任を取らされて処刑されたという史実をもとに創作された物語。肥後米の一俵と阿波米の一俵とではレートが違うため、利ざやで儲けていた船頭と、それを取り締まろうとした十郎兵衛との間のトラブルを幕府に知られることを恐れた阿波徳島藩が事実を隠ぺいするために十郎兵衛を処刑したともいわれる。

江戸時代の昔より「肥後米」、中でも菊池川流域産の米は「高瀬米」と呼ばれて全国的に有名なブランド米となっていた。人形浄瑠璃の代表的な名作「傾城阿波の鳴門(けいせいあわのなると)」は、徳川第四代将軍家綱の時代、禁止されていた他国米(肥後米)の密輸入をめぐる事件で、監視役を務めていた板東十郎兵衛が責任を取らされて処刑されたという史実をもとに創作された物語。肥後米の一俵と阿波米の一俵とではレートが違うため、利ざやで儲けていた船頭と、それを取り締まろうとした十郎兵衛との間のトラブルを幕府に知られることを恐れた阿波徳島藩が事実を隠ぺいするために十郎兵衛を処刑したともいわれる。

祖母が他界してからもう36年になる。僕の両親は共働きだったので、子供の頃、祖母から躾けられたことや教えられたことをいまだに憶えている。その中に「行ってはいけないところ」や「近づいてはいけないところ」というのがあった。一つは本妙寺。祖母は別に加藤清正が嫌いだったわけでも日蓮宗が家の宗派と違っていたからでもない。それは戦前・戦中まで参道沿いにハンセン病患者が大勢たむろし参拝者に喜捨を要求していたからである。まだハンセン病に対する偏見も根強い時代だったからそれもやむをえなかったのかもしれない。もう一つは熊本城の三の丸周辺。今、旧細川刑部邸や熊本博物館がある一帯だ。この一角には僕が子供の頃には化学及血清療法研究所、通称化血研があった。まだ戦後間もなく貧しかった日本では売血で生計を立てる人が多くいた。そんな人たちが毎日、化血研の前に列をなしたのである。祖母は、顔色の悪い人たちがたむろする社会の実態を孫に見せたくなかったのだろう。

この二か所とも現在では観光スポットとして見事な変身を遂げ、春や秋の観光シーズンには多くの観光客で賑わっている。しかし、僕はそこへ行くと必ずそんな時代があったことを思い出すのである。

桜の時期の本妙寺参道(昨年の様子)

この二か所とも現在では観光スポットとして見事な変身を遂げ、春や秋の観光シーズンには多くの観光客で賑わっている。しかし、僕はそこへ行くと必ずそんな時代があったことを思い出すのである。

桜の時期の本妙寺参道(昨年の様子)