明日から2月、春の陽気に誘われて、わが家から護国神社~二の丸広場~城彩苑~花畑町と歩いてみた。護国神社の梅園は早咲きの紅梅が咲いていた。

これから桜の花が咲く頃までが1年のうちで一番好きなワクワク感のある季節。だが、今年はさすがに例年の春のようなワケにはいかないだろう。今日の風景を眺めながら、どうしても過去の春の風景がオーバーラップしてしまう。

▼今日の二の丸御門の風景(応急工事が施されたままで止まっている)

▼2014年4月 二の丸御門の石垣上の観光客

▼今日の花畑公園前シンボルロードの風景(桜町地区再開発工事のため臨時バスセンターとなっている)

▼2014年3月 「城下町くまもと時代絵巻 シンボルロード演舞」の風景

これから桜の花が咲く頃までが1年のうちで一番好きなワクワク感のある季節。だが、今年はさすがに例年の春のようなワケにはいかないだろう。今日の風景を眺めながら、どうしても過去の春の風景がオーバーラップしてしまう。

▼今日の二の丸御門の風景(応急工事が施されたままで止まっている)

▼2014年4月 二の丸御門の石垣上の観光客

▼今日の花畑公園前シンボルロードの風景(桜町地区再開発工事のため臨時バスセンターとなっている)

▼2014年3月 「城下町くまもと時代絵巻 シンボルロード演舞」の風景

今夜の「古典芸能への招待」(NHK・Eテレ)は能三番。中でも、幻想的な海上の能舞台「厳島観月能」は、能「羽衣」と半能「高砂」。人間国宝・友枝昭世さんの羽衣の舞はまさに至芸というべきか。熊本人としては肥後能楽由来の名人の舞は誇らしくもあり、約50分の舞台があっという間だった。友枝家は、今から千年以上も昔、祇園社(北岡神社)が京都八坂神社より勧請されるのに伴い、御供して肥後にやって来た雅楽者の子孫だといい、やがて祇園社専従の能楽師となって、肥後における能楽の源流になったともいわれている。そんな遠い歴史のことにも思いをいたしながら舞を楽しんだ。また、今日の舞台には同じく喜多流の塩津哲生さんが後見として、狩野了一さんや友枝雄人さんらが地謡として参加しており、熊本ゆかりの能楽師たちの顔が見られたことも嬉しかった。

今夜の「古典芸能への招待」(NHK・Eテレ)は能三番。中でも、幻想的な海上の能舞台「厳島観月能」は、能「羽衣」と半能「高砂」。人間国宝・友枝昭世さんの羽衣の舞はまさに至芸というべきか。熊本人としては肥後能楽由来の名人の舞は誇らしくもあり、約50分の舞台があっという間だった。友枝家は、今から千年以上も昔、祇園社(北岡神社)が京都八坂神社より勧請されるのに伴い、御供して肥後にやって来た雅楽者の子孫だといい、やがて祇園社専従の能楽師となって、肥後における能楽の源流になったともいわれている。そんな遠い歴史のことにも思いをいたしながら舞を楽しんだ。また、今日の舞台には同じく喜多流の塩津哲生さんが後見として、狩野了一さんや友枝雄人さんらが地謡として参加しており、熊本ゆかりの能楽師たちの顔が見られたことも嬉しかった。

今日は44回目の結婚記念日。例年のごとく、特にこれといったことはやらず、家内の手づくりの料理と上熊本の「スイス洋菓子えきマチ1丁目店」から買ってきたケーキでささやかに祝う。

今日は44回目の結婚記念日。例年のごとく、特にこれといったことはやらず、家内の手づくりの料理と上熊本の「スイス洋菓子えきマチ1丁目店」から買ってきたケーキでささやかに祝う。 この数日、どうも体調がすっきりしない。連日の寒さでずっと暖房の中にいるせいなのか。それもストーブがよくないようだ。今朝もぐずぐずしながら起きると、嬉しいニュースが飛び込んできた。花童のあかねちゃんが念願の九州学院に合格したとの知らせ。目標に向かって頑張った本人の努力とご家族の献身的なサポートが見事に結実したといえるだろう。心から敬意を表したい。

この数日、どうも体調がすっきりしない。連日の寒さでずっと暖房の中にいるせいなのか。それもストーブがよくないようだ。今朝もぐずぐずしながら起きると、嬉しいニュースが飛び込んできた。花童のあかねちゃんが念願の九州学院に合格したとの知らせ。目標に向かって頑張った本人の努力とご家族の献身的なサポートが見事に結実したといえるだろう。心から敬意を表したい。 稀勢の里が第72代横綱に昇進した。メディアでは盛んに「19年ぶりの日本出身横綱」と騒いでいるが、この言い方にはどうも違和感を感じる。日本に帰化した外国出身横綱がいるから「日本人」と言いにくいのだろうが、「日本出身」と言われると、大相撲っていったいどこでやってるの?と思ってしまう。

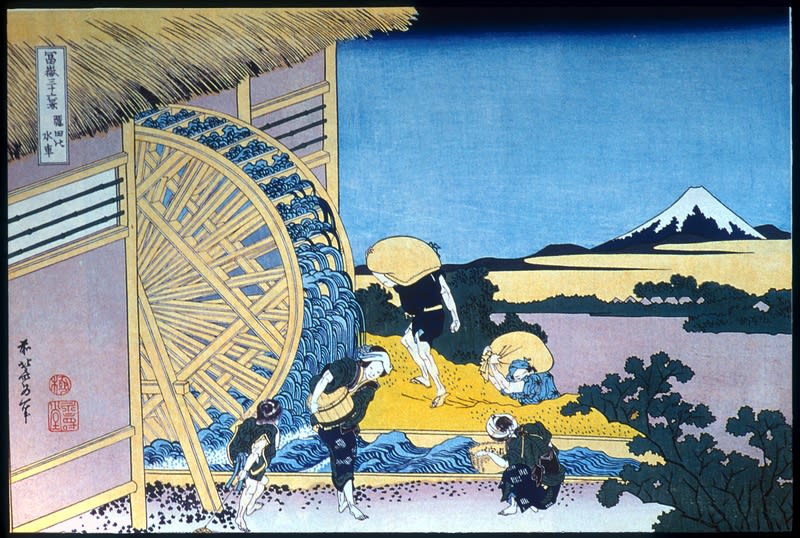

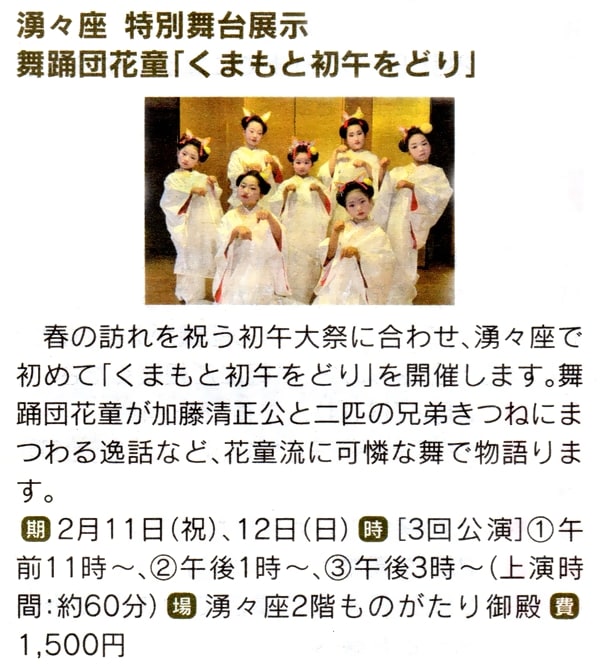

稀勢の里が第72代横綱に昇進した。メディアでは盛んに「19年ぶりの日本出身横綱」と騒いでいるが、この言い方にはどうも違和感を感じる。日本に帰化した外国出身横綱がいるから「日本人」と言いにくいのだろうが、「日本出身」と言われると、大相撲っていったいどこでやってるの?と思ってしまう。 加藤清正が近江長浜にいた頃というから、羽柴秀吉に小姓として仕えていた十代前半の話だが、侍同士の喧嘩の仲裁に入った清正の見事な振舞いに、二匹の兄弟きつねが、きっと将来天下に名を馳せるお方だと見込んだ。以来、二匹のきつねは霊狐として清正を守護することになった。清正が24歳の時、秀吉から肥後北半国十九万五千石を与えられ、肥後国に入るが、その時、二匹のきつねも一緒にやって来て花岡山に住みついた。やがて清正の熊本城築城が始まり、自ら陣頭指揮をして花岡山から石を切り出していたが、八枚石と呼ばれる所だけがどうしても採れなかった。不思議に思いながら、清正が八枚石に腰を下ろし、まどろんでいると二匹のきつねが姿を現した。きつねは清正を慕って長浜からついて来たことや、八枚石が築城には向かない石であることを語って姿を消した。清正はたいそう喜び、兄のきつねは「清藤大明神」として花岡山に、弟のきつねは「緋依大明神」として茶臼山に祀ったと伝えられている。

加藤清正が近江長浜にいた頃というから、羽柴秀吉に小姓として仕えていた十代前半の話だが、侍同士の喧嘩の仲裁に入った清正の見事な振舞いに、二匹の兄弟きつねが、きっと将来天下に名を馳せるお方だと見込んだ。以来、二匹のきつねは霊狐として清正を守護することになった。清正が24歳の時、秀吉から肥後北半国十九万五千石を与えられ、肥後国に入るが、その時、二匹のきつねも一緒にやって来て花岡山に住みついた。やがて清正の熊本城築城が始まり、自ら陣頭指揮をして花岡山から石を切り出していたが、八枚石と呼ばれる所だけがどうしても採れなかった。不思議に思いながら、清正が八枚石に腰を下ろし、まどろんでいると二匹のきつねが姿を現した。きつねは清正を慕って長浜からついて来たことや、八枚石が築城には向かない石であることを語って姿を消した。清正はたいそう喜び、兄のきつねは「清藤大明神」として花岡山に、弟のきつねは「緋依大明神」として茶臼山に祀ったと伝えられている。

昨夜の「プロフェッショナル 仕事の流儀」(NHK総合)は彩色復元師の荒木かおりさん(川面美術研究所代表)。熊本では熊本城本丸御殿の障壁画を描いた方としてなじみ深い。本丸御殿障壁画の復元にあたっては、資料が残っておらず、見学者が書き残した文書だけが頼り。ただ、狩野永徳の四男・言信が担当したという記録だけが残っていた。そこで、狩野派の障壁画の模写で実績のある京都の川面美術研究所に依頼することになった。しかし、言信の作品は残っておらず、長男光信の作品を参考に画風を統一することになったという。荒木かおりさんが担当したのは「若松之間」。縁起が良く、描かれることの多い若松と滝をモチーフに描き上げた。この障壁画は大広間で行われる「春の宴」や「秋夜の宴」などのイベントにおいて鏡板のような役割をはたしており、われわれにもすっかりおなじみだ。

昨夜の「プロフェッショナル 仕事の流儀」(NHK総合)は彩色復元師の荒木かおりさん(川面美術研究所代表)。熊本では熊本城本丸御殿の障壁画を描いた方としてなじみ深い。本丸御殿障壁画の復元にあたっては、資料が残っておらず、見学者が書き残した文書だけが頼り。ただ、狩野永徳の四男・言信が担当したという記録だけが残っていた。そこで、狩野派の障壁画の模写で実績のある京都の川面美術研究所に依頼することになった。しかし、言信の作品は残っておらず、長男光信の作品を参考に画風を統一することになったという。荒木かおりさんが担当したのは「若松之間」。縁起が良く、描かれることの多い若松と滝をモチーフに描き上げた。この障壁画は大広間で行われる「春の宴」や「秋夜の宴」などのイベントにおいて鏡板のような役割をはたしており、われわれにもすっかりおなじみだ。

熊本の郷土料理の中に「座禅豆(ざぜんまめ)」と呼ばれるものがある。大豆を甘く煮しめた食品で、昔、熊本の農家では、屋根の葺き替えや祭りなどで人が集まるときに必ずお茶うけに作ったという。砂糖としょうゆで調味し、豆の表皮にシワが寄っていてやや硬めなのが特徴。菊池方面では現在もこの風習が残っている。西南戦争に従軍した官軍の川口武定(元紀州藩士)が書いた「従征日記」に「農家へ行ケバ必ズオ茶ヲ出シザゼン豆カ漬物ヲ出ス・・・」の記述がある。

熊本の郷土料理の中に「座禅豆(ざぜんまめ)」と呼ばれるものがある。大豆を甘く煮しめた食品で、昔、熊本の農家では、屋根の葺き替えや祭りなどで人が集まるときに必ずお茶うけに作ったという。砂糖としょうゆで調味し、豆の表皮にシワが寄っていてやや硬めなのが特徴。菊池方面では現在もこの風習が残っている。西南戦争に従軍した官軍の川口武定(元紀州藩士)が書いた「従征日記」に「農家へ行ケバ必ズオ茶ヲ出シザゼン豆カ漬物ヲ出ス・・・」の記述がある。

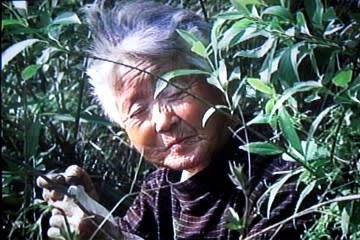

柔和な顔に深く刻まれたシワ。思わず心が暖かくなる。今年1月、84歳で亡くなったムツばあちゃんの生前の表情だ。

柔和な顔に深く刻まれたシワ。思わず心が暖かくなる。今年1月、84歳で亡くなったムツばあちゃんの生前の表情だ。

「ランチをのぞけば人生が見えてくる 働くオトナの昼ご飯それが“サラメシ”」

「ランチをのぞけば人生が見えてくる 働くオトナの昼ご飯それが“サラメシ”」