江戸時代から明治時代にかけて活躍した生人形師・松本喜三郎による観音像のうち、熊本に現存するのは、浄国寺(高平2丁目)の谷汲観音(たにぐみかんのん)像と来迎院(春日6丁目)の聖観世音菩薩(しょうかんぜおんぼさつ)像の二体のみ。先日、来迎院に祀られている聖観世音菩薩が熊本市の有形文化財に指定されたというニュースが熊日新聞に載っていた。あれ?今ごろ文化財指定?と意外な感じがした。ちなみに浄国寺の谷汲観音の方は既に熊本県の有形文化財に指定されている。

聖観世音菩薩(来迎院) 谷汲観音(浄国寺)

聖観世音菩薩(来迎院) 谷汲観音(浄国寺)

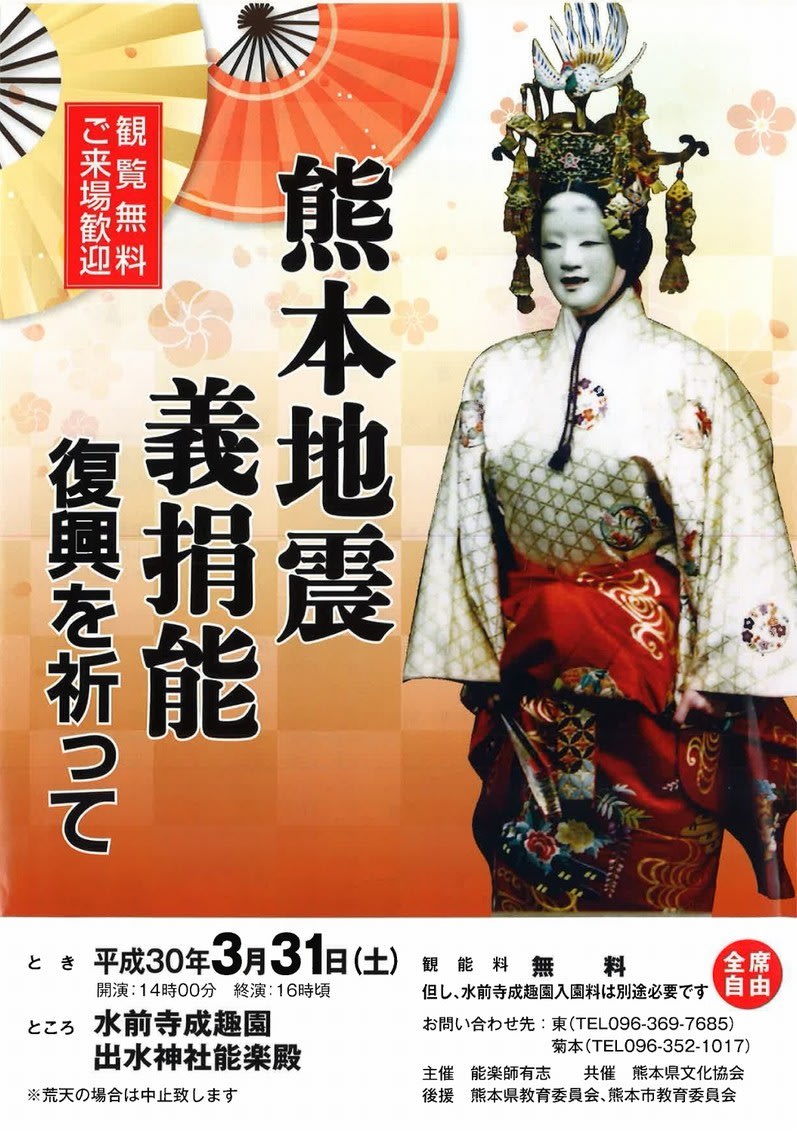

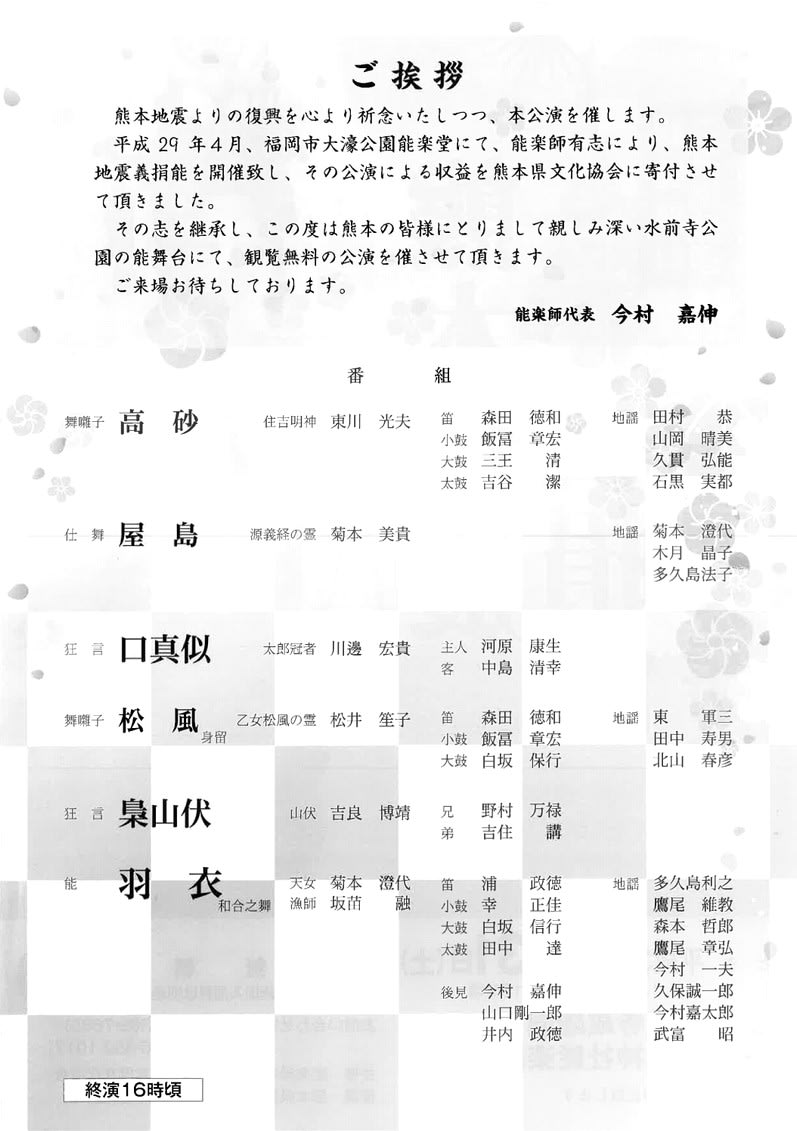

今週末、水前寺成趣園能楽殿で行われる「熊本地震義捐能」のみものは能「羽衣」。「羽衣」は能の定番中の定番の演目。それだけ人気も高いのだろう。僕もこれまで観た演目の中で「羽衣」が一番多いかもしれない。

能「羽衣」のもとになった「羽衣伝説」は日本全国に散在するが、中でも最も有名な三保の松原を舞台にした「羽衣伝説」をもとにこの能が作られている。

今回の「熊本地震義捐能」で能「羽衣」のシテ(天女)を務めるのは、観世流の女性能楽師・菊本澄代さん。熊本ではふだん観世流の演能はあまり見られないので今回は見逃せない。

熊本の「羽衣伝説」は阿蘇の田鶴原神社に伝わる話が「肥後國志」などにも書かれている。

▼阿蘇の羽衣伝説

昔、田鶴原にはきれいな泉がわいていた。ある時、天女が三人舞い降り、ここで水浴びをしていた。これを見ていた新彦命(にいひこのみこと)が羽衣を隠し、一人の天女が天へ昇れなくなった。天女に一目ぼれした新彦命は懇願して二人は夫婦となった。天女は天姫(新彦神子)と天王(若彦神)の二人の子を産んだ。夫婦は仲睦まじく暮らしていたが、ある日、天女は子守女が歌う子守歌から、新彦命が隠した羽衣のありかを知る。そして天女は新彦命と二人の子を残し天へ舞い戻って行った。阿蘇神社の七の宮に新彦神、八の宮に新彦神子(にいひめのかみ) 、九の宮に若彦神(わかひこのかみ)が祀られている。

能「羽衣」のもとになった「羽衣伝説」は日本全国に散在するが、中でも最も有名な三保の松原を舞台にした「羽衣伝説」をもとにこの能が作られている。

今回の「熊本地震義捐能」で能「羽衣」のシテ(天女)を務めるのは、観世流の女性能楽師・菊本澄代さん。熊本ではふだん観世流の演能はあまり見られないので今回は見逃せない。

熊本の「羽衣伝説」は阿蘇の田鶴原神社に伝わる話が「肥後國志」などにも書かれている。

▼阿蘇の羽衣伝説

昔、田鶴原にはきれいな泉がわいていた。ある時、天女が三人舞い降り、ここで水浴びをしていた。これを見ていた新彦命(にいひこのみこと)が羽衣を隠し、一人の天女が天へ昇れなくなった。天女に一目ぼれした新彦命は懇願して二人は夫婦となった。天女は天姫(新彦神子)と天王(若彦神)の二人の子を産んだ。夫婦は仲睦まじく暮らしていたが、ある日、天女は子守女が歌う子守歌から、新彦命が隠した羽衣のありかを知る。そして天女は新彦命と二人の子を残し天へ舞い戻って行った。阿蘇神社の七の宮に新彦神、八の宮に新彦神子(にいひめのかみ) 、九の宮に若彦神(わかひこのかみ)が祀られている。

昨日、水前寺成趣園へ「水前寺まつり 2018」を見に行った。能楽殿へ行ってみると、ちょうどNHK熊本児童合唱団の公演が行われていた。ところが、能楽殿と背中合わせに隣接している水前寺江津湖公園でイベントが行われていて、大音量の音楽が響き渡り、児童合唱団の歌声があまり聞こえない。

熊本市は熊本地震で全壊した県指定重要文化財「ジェーンズ邸」を、この水前寺江津湖公園内に移築し、観光拠点化したいという方針のようだ。今までこの公園でイベントが行われたのは記憶になく、市は拠点化へ向けて地ならしをしているように感じた。もし、今後もここでイベントが行われると、能楽殿の公演とぶつかる可能性がある。静寂な環境で繰り広げられる能や狂言の公演が台無しになってしまう可能性が懸念される。さっそく今週末には、能楽殿で「熊本地震義捐能」が開催されることになっている。市当局はそういうことも考えた上で「ジェーンズ邸」移築を計画しているのだろうか。

2016年7月18日に能楽殿で行われた野村万作・萬斎親子共演の熊本復興支援狂言

熊本市は熊本地震で全壊した県指定重要文化財「ジェーンズ邸」を、この水前寺江津湖公園内に移築し、観光拠点化したいという方針のようだ。今までこの公園でイベントが行われたのは記憶になく、市は拠点化へ向けて地ならしをしているように感じた。もし、今後もここでイベントが行われると、能楽殿の公演とぶつかる可能性がある。静寂な環境で繰り広げられる能や狂言の公演が台無しになってしまう可能性が懸念される。さっそく今週末には、能楽殿で「熊本地震義捐能」が開催されることになっている。市当局はそういうことも考えた上で「ジェーンズ邸」移築を計画しているのだろうか。

2016年7月18日に能楽殿で行われた野村万作・萬斎親子共演の熊本復興支援狂言

水前寺成趣園は絶好の花見日和

古今伝授之間では子ども古今伝授

山鹿灯籠踊り保存会の舞台

舞踊団花童&はつ喜の舞台

水前寺こいあかり

2011年秋から2012年春にかけて放送された朝ドラ「カーネーション」が再放送されるらしい。個人的にはこれまで放送された朝ドラの中では最高傑作だと思っていたので再放送を期待していた。本放送の最終回前後に、このブログにアップした感想を再掲してみた。

2011年秋から2012年春にかけて放送された朝ドラ「カーネーション」が再放送されるらしい。個人的にはこれまで放送された朝ドラの中では最高傑作だと思っていたので再放送を期待していた。本放送の最終回前後に、このブログにアップした感想を再掲してみた。【再放送日程】

2018年4月9日(月)より 毎週月曜から金曜の午後4時20分から午後4時50分(2話ずつ放送)

▼2012年3月30日

半年間楽しみに見てきた「カーネーション」がいよいよ明日最終回となる。ほぼ毎回見た朝ドラは珍しい。それだけ面白かったのだろう。その最大の理由はやはり渡辺あやの脚本にあると思う。もともと彼女の脚本が大好きで、これまで脚本を担当した映画やドラマは全部見ているが、そのいずれの作品も登場するキャラクターたちが実に面白い。映画の「ジョゼと虎と魚たち」もそうだし、「天然コケッコー」や「メゾン・ド・ヒミコ」もそうだし、テレビドラマの「火の魚」や「その街のこども」もそうだし、もちろん今度の「カーネーション」もキャラクターたちの面白さが際立っている。彼女はインタビューなどでよく「脚本を書いていると、キャラクターたちが勝手にしゃべりだす」というようなことを言う。おそらく自分の中でキャラクターたちのイメージがしっかりできあがっているから、場面場面でそのキャラクターが言いそうな言葉が自然に浮かんで来るのだろう。ともかくこの「カーネーション」も期待を裏切らなかった。さて明日のエンディングは何かひと仕掛けがあるだろうか。

▼2012年4月2日

今朝目が覚めると、ふと「あゝ今日はもうカーネーションはないんだ・・・」とちょっぴり寂しさに襲われる。8時の時報とともに新番組「梅ちゃん先生」が始まったが、ただぼんやりと眺めているだけ。しばらくはカーネーション後遺症が続くかもしれない。

それにしても渡辺あや、やるなぁ。最終回で初めてドラマの構造に気がついた。この物語は結局、奈津(栗山千明)が病床で見ていた朝ドラだったわけだ。つまりこの話はあくまでもドラマであって、奈津がそれをどう見たかは視聴者それぞれの評価に委ねるという、そんな想いを渡辺あやは込めたのかもしれない。しかも、その朝ドラさえも晩年の糸子(夏木マリ)が、若い頃の自分(尾野真千子)を回想していたという二重の階層構造になっている。だからこそわずか1ヵ月でもヒロインのキャスト変更が行われたのかもしれない。そう考えると納得がいく。第1回目の放送の少女時代二人の糸子によるコーラスが再び最終回に登場し、見事なドラマのくくりになっていることも合わせ、実に巧みなシナリオの構成にあらためて感心した。

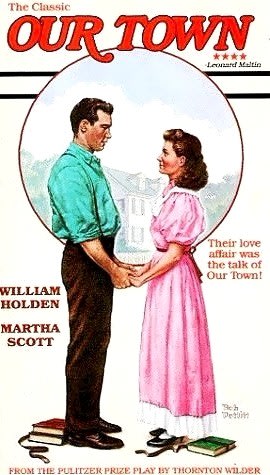

東島のぞみ・めぐみ姉妹が出演する劇団ひまわり熊本エクステンションスタジオ公演を観に行った。会場は熊本市男女共同参画センター「はあもにい」の、200名収容の多目的ホール。全く予備知識なく見始めたのだが、物語が進むうちどこかで聞いたことがあるような、かすかな記憶がよみがえってきた。帰ってからさっそくネットで調べたら、やっぱり1940年のアメリカ映画「我等の町」と同じ原作だとわかった。「誰が為に鐘は鳴る」や「打撃王」などのゲイリー・クーパー主演の映画で知られるサム・ウッド監督の作品だ。若い頃のウィリアム・ホールデンが主演している。

東島のぞみ・めぐみ姉妹が出演する劇団ひまわり熊本エクステンションスタジオ公演を観に行った。会場は熊本市男女共同参画センター「はあもにい」の、200名収容の多目的ホール。全く予備知識なく見始めたのだが、物語が進むうちどこかで聞いたことがあるような、かすかな記憶がよみがえってきた。帰ってからさっそくネットで調べたら、やっぱり1940年のアメリカ映画「我等の町」と同じ原作だとわかった。「誰が為に鐘は鳴る」や「打撃王」などのゲイリー・クーパー主演の映画で知られるサム・ウッド監督の作品だ。若い頃のウィリアム・ホールデンが主演している。それはさておき、アメリカで最も古い歴史を持つニューハンプシャー州のグローバーズ・コーナーズという架空の町での物語。この劇は1幕から3幕まであり、1幕は町の成り立ちや歴史、そこに住む登場人物たちの紹介が行なわれる。2幕は、主役である新聞編集者の娘エミリーと隣りの医師の息子ジョージとのにぎにぎしく喜びに満ちた結婚式の日を描く。そして、3幕に入ると雰囲気がガラッと変わり、産褥で命を落としたエミリーの埋葬の場面となる。エミリーの霊が現れ、先立った義母や町の人々と会話を交わす場面になると、僕は「アレ!これは夢幻能なのか!」と思ってしまった。現世に未練が残るエミリーは無理を言って、自分の16歳の誕生日一日だけ戻ることを許されるのだが・・・

主役のエミリーを演じたのぞみさんの感性豊かな演技は素晴らしかった。またエミリーの義妹を演じためぐみさんの安定感のある芝居には感心した。

のぞみ・めぐみ姉妹

【P.S.】

のぞみさんのセリフの中に「ルイジアナ・パーチェス」が出てきて、小学生のころ見た映画「遥かなる地平線(1955)」を思い出して懐かしかった。西部開拓史上有名な、メリウェザー・ルイスとウィリアム・クラークによる「ルイジアナ・パーチェス」探検を描いた冒険活劇的な西部劇である。

3年前、98歳で他界された岩本澄さんは高瀬高等女学校時代の公子の親友で、公子と一緒に過ごした高女時代の思い出を手記に残しておられる。そこには、公子の16年の短い一生でたった一度の恋も綴られている。公子の永遠の恋人ともいうべき教師・石塚菊二郎との出逢いと別れが、傍にいたものにしかわからない臨場感をもって記されている。

3年前、98歳で他界された岩本澄さんは高瀬高等女学校時代の公子の親友で、公子と一緒に過ごした高女時代の思い出を手記に残しておられる。そこには、公子の16年の短い一生でたった一度の恋も綴られている。公子の永遠の恋人ともいうべき教師・石塚菊二郎との出逢いと別れが、傍にいたものにしかわからない臨場感をもって記されている。小学生の頃、北原白秋や若山牧水らから激賞された自由詩に比べ、あまり語られることのない高女時代の公子の短歌を二つご紹介したい。

※上の写真は、昭和6年、江津湖で石塚先生や級友たちとボート遊びに興じる公子(右端)

棹させば 水藻ながるゝ川の面 雲雀のこゑも かすみてきこゆ(江津湖にて)

棹させば 水藻ながるゝ川の面 雲雀のこゑも かすみてきこゆ(江津湖にて)師の君の 土産は嬉し 佐渡人形 だらりの帯に 長き振袖

※左の写真は、公子が大事にしていた石塚先生の出張土産の佐渡人形

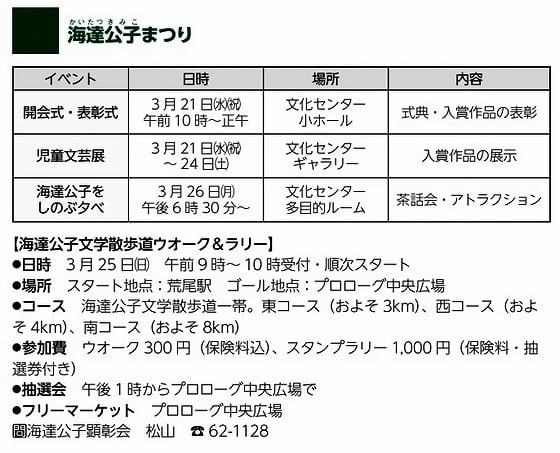

▼「海達公子まつり」

今年も荒尾市では、明日から公子の命日、3月26日へ向けて「海達公子まつり」が次のとおり開催されます。今年は没後85年になります。

「ブラタモリ 熊本城編」が放送されたのは、ちょうど2年前の今日。その2週間後に放送された「熊本 水の国編」と合わせて、熊本地震前の貴重な映像となった。その後、何度か再放送されたが、「水の国編」はともかく、「熊本城編」は見る度に残念な気がしてならない。それは、西南戦争という近代戦にも耐えた熊本城の本当の凄さが伝わっていないと思うからだ。城内の幾重にも曲げられた枡形やその上の狭間、進路をまどわす石段や暗がり通路などが紹介されていたが、それらは実戦で機能したわけではない。2ヶ月にわたる薩軍の猛攻に耐え、一兵たりとも侵入することを許さなかった堅固さこそが熊本城の凄さなのである。それは第一に熊本城の立地条件の良さにある。約9万年前に起きた「阿蘇4」と呼ばれる阿蘇カルデラ噴火の火砕流堆積によって出来た京町台地。その南端の「茶臼山」と呼ばれた段丘に築かれた熊本城。加藤清正はこの地形をうまく利用してスケールの大きな城を築き、熊本城を難攻不落の名城とした。しかし、この番組の特長でもあるはずの地形についてほとんど触れなかったのが残念である。

今朝の熊日新聞の連載企画「熊本城のいま」に、明和6年(1769)頃の御城内御絵図に描かれた不開門(あかずのもん)下の坂に植えられた杉の木のことが紹介されていた。6年ほど前に津々堂さんが「津々堂のたわごと日録」に投稿された記事「熊本城・昭君の間の抜け道」にこの絵図が掲載されていたので初見ではない。新聞記事によると、なぜ杉の木が植えられたかについて「門の存在を隠したのか」と推測していたが、不浄門とも呼ばれていた不開門に、往古より空気を浄化する働きがあると知られていた杉の木を植えたのだろう。

今朝の熊日新聞の連載企画「熊本城のいま」に、明和6年(1769)頃の御城内御絵図に描かれた不開門(あかずのもん)下の坂に植えられた杉の木のことが紹介されていた。6年ほど前に津々堂さんが「津々堂のたわごと日録」に投稿された記事「熊本城・昭君の間の抜け道」にこの絵図が掲載されていたので初見ではない。新聞記事によると、なぜ杉の木が植えられたかについて「門の存在を隠したのか」と推測していたが、不浄門とも呼ばれていた不開門に、往古より空気を浄化する働きがあると知られていた杉の木を植えたのだろう。また、不開門はいざという時に主君の緊急避難経路となっていたとも伝えられる。熊本城築城に携わった高瀬(現玉名市)の大工棟梁・善蔵(ぜんぞう)が語った「大工善蔵より聞覚控」という古文書には次のように書かれている。

――それから昭君之間のうしろに機密の間があつたこつも覚へとる。壁がめぐる仕掛けで壁が一帳きりつとめぐると床の高さ六尺ばかりのところから細か梯子で下に降りって女の髪の毛で練り合わせた綱にすがつて下に降りそれからつまる所は不浄御門から小豆坂に出るやうになつておつた。――

つまり、昭君之間から秘密の抜け道を通って不開門へ降りる脱出路があったのだろう。不開門から坂を下ると、現在、伝統工芸館がある辺りの下を坪井川が流れており、小豆坂を下ったところにあった船着場から舟での脱出を図る手はずになっていたのだろう。推測するに、昭君之間を出て船着場までものの5、6分しかかからなかったと思われる。

昭君之間には秘密の抜け道が

本丸からこの不開門にダイレクトに降りるルートがあったと思われる。

不開門を出ると

坂を一気に駆け下り、船着場へ