今日は午後から熊本県立劇場へ「玉名女子高校吹奏楽部コンサート」を見に行った。彼らの演奏をホールで聞くのは随分久しぶりのような気がする。思えば彼らの先輩の演奏を初めて見た時からちょうど50年経ち、今や全国的にトップレベルの吹奏楽部となった。演奏を聞きながら、その圧倒的な音楽性にひたっていた。

今日は午後から熊本県立劇場へ「玉名女子高校吹奏楽部コンサート」を見に行った。彼らの演奏をホールで聞くのは随分久しぶりのような気がする。思えば彼らの先輩の演奏を初めて見た時からちょうど50年経ち、今や全国的にトップレベルの吹奏楽部となった。演奏を聞きながら、その圧倒的な音楽性にひたっていた。今年も座奏、マーチングともに金賞を目指す季節がやって来た。今日のコンサートで演奏した「勇気の旗を掲げて」が全日本吹奏楽コンクールの課題曲、「カタリナの神秘の結婚」が自由曲になる予定らしい。結果はともあれ玉女らしい演奏をやってほしい。

【第1部】

♪ コンサートの幕開けを演出で飾るPrologue Circus

♪ 行進曲「勇気の旗を掲げて」

♪ カタリナの神秘の結婚 2023年版

♪ UTA-HIME~美空ひばりメドレー~2021年版

【第2部】

♪ コンサートの幕開けを演出で飾るPrologue One

♪ ALADDIN

♪ America the Beautiful(マーチングメドレー)

♪ ふるさと

♪ かモン!くまモン!

♪ カーペンターズ・フォーエバー

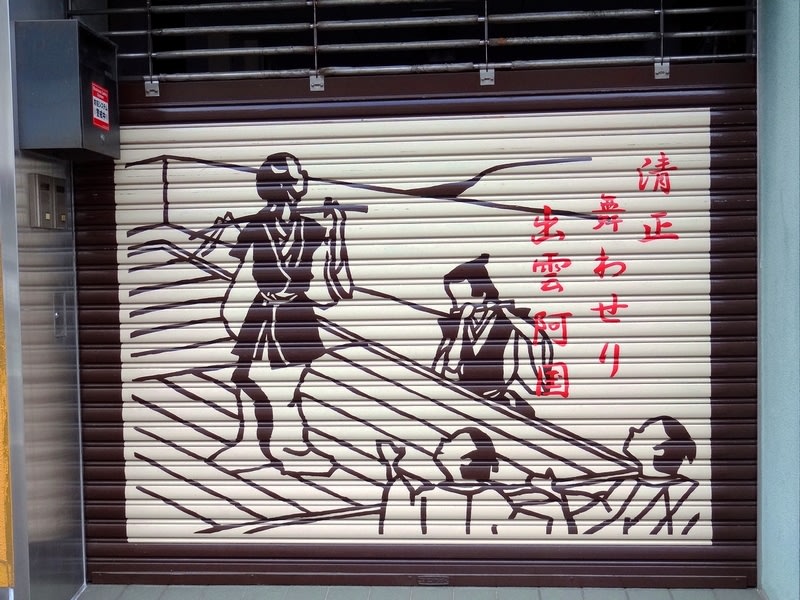

▼2024年度熊本県高校総文祭パレードより

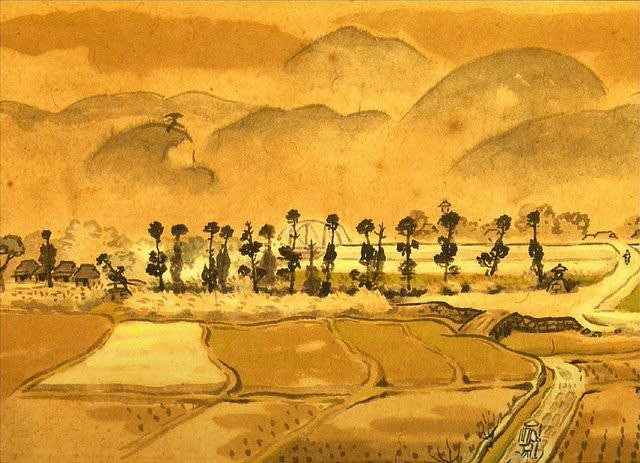

いうことになるかというと、この一帯が海ということは今の熊本市は大部分が海に浸かっていたことになる。平安時代の熊本の歴史を調べてもそんな史料は見出せない。推測だが、おそらく、海が退いた後、低地が沼沢として残り、かつて海だった記憶が子々孫々まで伝わり、沼沢を海に見立てて地名をつけたのかもしれない。ちなみに寺原(てらばる)とはこの地に浄国寺(静国寺)があったことからこの名がついた。現在の浄国寺は北区高平2丁目にあるが、元は瀬戸坂から家鴨丁(あひるちょう)と呼ばれた小路に入ったところにあった。平清盛ゆかりの寺といわれ、寺号は清盛の法名である静海(浄海)に由来するという。浄国寺は近年、松本喜三郎作の生人形「谷汲観音」があることで有名になり、県内外からファンが訪れている。

いうことになるかというと、この一帯が海ということは今の熊本市は大部分が海に浸かっていたことになる。平安時代の熊本の歴史を調べてもそんな史料は見出せない。推測だが、おそらく、海が退いた後、低地が沼沢として残り、かつて海だった記憶が子々孫々まで伝わり、沼沢を海に見立てて地名をつけたのかもしれない。ちなみに寺原(てらばる)とはこの地に浄国寺(静国寺)があったことからこの名がついた。現在の浄国寺は北区高平2丁目にあるが、元は瀬戸坂から家鴨丁(あひるちょう)と呼ばれた小路に入ったところにあった。平清盛ゆかりの寺といわれ、寺号は清盛の法名である静海(浄海)に由来するという。浄国寺は近年、松本喜三郎作の生人形「谷汲観音」があることで有名になり、県内外からファンが訪れている。

そして最後に、この舞踊を盛り上げたのは叙情性ゆたかな長須与佳(ながすともか)さんの琵琶と歌。

そして最後に、この舞踊を盛り上げたのは叙情性ゆたかな長須与佳(ながすともか)さんの琵琶と歌。

先月24日に他界された民謡歌手の水野詩都子さんは、日々の出来事や思いなどを「詩暦(うたごよみ)」というタイトルのブログで語っておられました。

先月24日に他界された民謡歌手の水野詩都子さんは、日々の出来事や思いなどを「詩暦(うたごよみ)」というタイトルのブログで語っておられました。

今夜は「山鹿灯籠まつり」のクライマックス「千人灯籠おどり」が行われる。見に行きたかったのだが、白内障術後の経過観察期間ということで断念した。幸い「ライブ配信」が行われるのでそれでガマンすることにしよう。

今夜は「山鹿灯籠まつり」のクライマックス「千人灯籠おどり」が行われる。見に行きたかったのだが、白内障術後の経過観察期間ということで断念した。幸い「ライブ配信」が行われるのでそれでガマンすることにしよう。

今日夕方、久しぶりにまとまった雨が降った。小降りになってから外へ出てみると、地表の熱気がだいぶ下がったように感じた。今夜は少しは寝心地がよくなるかもしれない。

今日夕方、久しぶりにまとまった雨が降った。小降りになってから外へ出てみると、地表の熱気がだいぶ下がったように感じた。今夜は少しは寝心地がよくなるかもしれない。