毎月、父の月命日にはわが家の檀那寺からご住職にお経をあげに来ていただいています。

毎月、父の月命日にはわが家の檀那寺からご住職にお経をあげに来ていただいています。わが家は先祖代々、浄土真宗ですが、ある時、ご住職に前から抱いていた疑問を質したことがあります。それは「浄土真宗ではなぜ、般若心経を唱えられないのか」ということです。それに対しご住職は「大乗仏教」から説明を始められましたが、正直よくわかりませんでした。

その後、各種文献などで調べたところ、どうやら「自力本願」、「他力本願」がキーワードらしいということが分かりました。一般的に使われる「自力本願」、「他力本願」の意味とは異なり、次のような意味があるようです。

● 自力本願

自ら修行によって悟りを開くことを求める宗派、真言宗や曹洞宗などでは「般若心経」を唱えます。

これに対し

● 他力本願

浄土真宗などでは他力すなわち、仏の力、阿弥陀仏の本願によって救済され、極楽往生を得ることを

求めるという考え方で「南無阿弥陀仏」を唱えます。

今日はそれぞれの宗教観がベースとなった曲を聞いてみました。

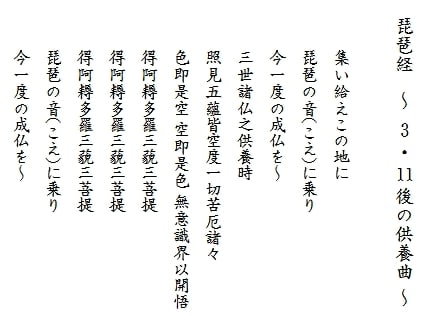

▼琵琶経 ~3.11後の供養曲~

次の曲は薩摩琵琶奏者・北原香菜子さんが演奏する「琵琶経 ~3.11後の供養曲~」で「般若心経」をモチーフとした曲です。

なお、北原さんは「第12回くまもと全国邦楽コンクール」(平成18年)において最優秀賞に選ばれた演奏家です。

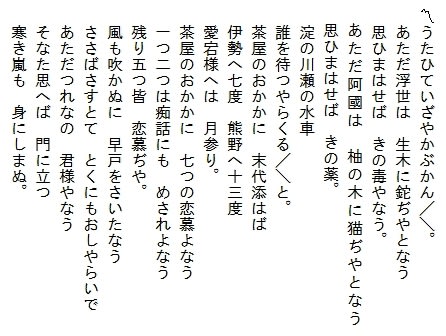

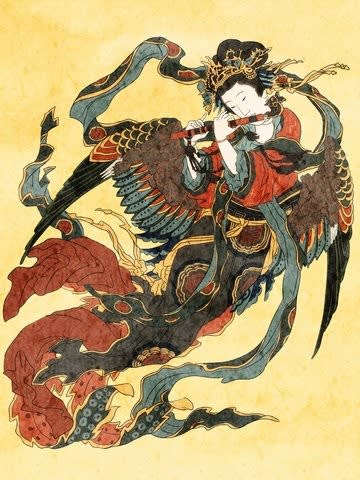

▼平泉讃歌

平成29年3月、仙台市で行われた「東日本大震災七回忌追善公演」において舞踊団花童が披露した「平泉讃歌」は、奥州平泉で非業の最期を遂げた源義経の魂が高館の杜を彷徨っていると、どこからか迦陵頻伽の妙なる歌声が聞こえて来て、やがてひとすじの希望の光が差し、阿弥陀如来が来迎、義経の魂はお浄土へと導かれるという、義経の物語に仮託しながら東日本大震災のすべての犠牲者を供養する想いが込められています。作詞者のおのりくさんは平成26年に38歳の若さで夭逝されました。

7月24日に他界された民謡歌手の水野詩都子さんは、日々の出来事や思いなどを「詩暦(うたごよみ)」というタイトルのブログで語っておられました。

7月24日に他界された民謡歌手の水野詩都子さんは、日々の出来事や思いなどを「詩暦(うたごよみ)」というタイトルのブログで語っておられました。 今年聞いた話の中で最も印象深かった話はなんだろうと考えたとき、まず頭に浮かんだのは「受け念仏」の話だった。

今年聞いた話の中で最も印象深かった話はなんだろうと考えたとき、まず頭に浮かんだのは「受け念仏」の話だった。 明日12月13日は早くも正月事始め。毎年正月を迎えるための準備を始める日です。すす払い、松迎え(まつむかえ)、餅つきなどの準備を行い、年神様をお迎えする準備をします。松迎えとは縁起ものである正月用の飾松や門松を切りに行くことをいいます。松は常緑樹で樹齢も長いことから、古くから 「不老長寿」の象徴として縁起の良い木といわれており、また年神様の依代(よりしろ)とも考えられています。正月の門松・松飾りを立てておく期間のことを 「松の内」ともいいます。

明日12月13日は早くも正月事始め。毎年正月を迎えるための準備を始める日です。すす払い、松迎え(まつむかえ)、餅つきなどの準備を行い、年神様をお迎えする準備をします。松迎えとは縁起ものである正月用の飾松や門松を切りに行くことをいいます。松は常緑樹で樹齢も長いことから、古くから 「不老長寿」の象徴として縁起の良い木といわれており、また年神様の依代(よりしろ)とも考えられています。正月の門松・松飾りを立てておく期間のことを 「松の内」ともいいます。

今日はお盆の墓参りを済ませてきました。わが家の墓地は三方を放置された無縁墓に囲まれ、笹や葛が侵食してきて除去に大変な手間がかかってしまいました。無縁墓の増加は社会問題になりつつあると聞きますが今のところ手の出しようがありません。

今日はお盆の墓参りを済ませてきました。わが家の墓地は三方を放置された無縁墓に囲まれ、笹や葛が侵食してきて除去に大変な手間がかかってしまいました。無縁墓の増加は社会問題になりつつあると聞きますが今のところ手の出しようがありません。

「仰松軒(こうしょうけん)」は細川家菩提寺の泰勝寺跡である立田自然公園内にある茶室。もと京都の天龍寺塔頭真乗院に建てられていた細川三斎(忠興)設計の茶室を大正12年(1923)に復元したもの。内部を見られる機会は滅多にないが、茶事などが行われている日にあたると内部をじっくり見ることが出来る。

「仰松軒(こうしょうけん)」は細川家菩提寺の泰勝寺跡である立田自然公園内にある茶室。もと京都の天龍寺塔頭真乗院に建てられていた細川三斎(忠興)設計の茶室を大正12年(1923)に復元したもの。内部を見られる機会は滅多にないが、茶事などが行われている日にあたると内部をじっくり見ることが出来る。

先日、25回忌を営んだ亡父が幼い頃(大正時代初期)日参した泰勝寺の長岡家でふるまわれた銘菓「さおしか」。その「さおしか」を製造販売していた老舗菓子舗・福栄堂さんが、味噌天神近くで火曜日だけ営業しているという「肥後ジャーナル」の記事を発見し、直接福栄堂さんに電話をかけて確かめたのが昨年11月のことだった。わが父の思い出の菓子だったことや今でもどこかで作っていないか探していたことなどを女将さんに説明した。その折、今は「さおしか」は作っていないが、復刻を検討していることや合志市須屋の大盛堂さんが同じような作り方で「さおしか」を作っておられることをご紹介いただいた。しかし、ひょっとして25回忌までに福栄堂さんが「さおしか」を復刻されるかもしれないという微かな期待があり、大盛堂さんを訪れることはなかった。

先日、25回忌を営んだ亡父が幼い頃(大正時代初期)日参した泰勝寺の長岡家でふるまわれた銘菓「さおしか」。その「さおしか」を製造販売していた老舗菓子舗・福栄堂さんが、味噌天神近くで火曜日だけ営業しているという「肥後ジャーナル」の記事を発見し、直接福栄堂さんに電話をかけて確かめたのが昨年11月のことだった。わが父の思い出の菓子だったことや今でもどこかで作っていないか探していたことなどを女将さんに説明した。その折、今は「さおしか」は作っていないが、復刻を検討していることや合志市須屋の大盛堂さんが同じような作り方で「さおしか」を作っておられることをご紹介いただいた。しかし、ひょっとして25回忌までに福栄堂さんが「さおしか」を復刻されるかもしれないという微かな期待があり、大盛堂さんを訪れることはなかった。