桃の節句が近づくと、例年お雛様飾りをすることになります。先週末には家内と息子で雛飾りをしていました。

なんとか飾り終わったようです。

小生のお気に入りはこのお人形・・。雛飾りをするといつもひとつかふたつは修理することになりますが、今回は飾りつけの金具を接着剤で取り付け直しました。

床にもお雛様・・・。

紙雛 伝上村松園筆

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:横485*縦1810 画サイズ:横360*縦890

上村松園の初期の作で、まだ鈴木松年に師事していた頃の作か?

展示室への渡り廊下にはミニな雛人形を飾りました。

木彫極彩色 親王雛 市川鉄琅作

応需作品 極彩色 台座付 共箱

男雛単体:幅115*奥行110*高さ110 女雛:幅115*奥行78*高さ110

台座:幅350*奥行き175*高さ68

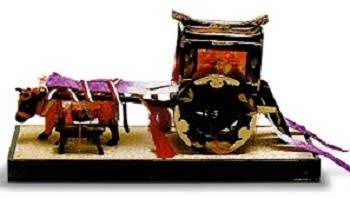

本日紹介する作品も雛飾りのお道具の一つですね。

雛飾りとしてお雛様はさておいて、御所車の飾りというのをご存知の男性は少ないでしょうね。

古伊万里献上手 色絵松雲鶴文 御所車飾香炉

合ひとみ蓋箱

幅約400*奥行145*高さ175

本作品はおそらくは伊万里で作られた作品かと思いますが、京焼かもしれません。

御所車とは「牛車(ぎっしゃ)」とも呼ばれ、平安時代などには貴族や皇族の乗り物として牛が引っ張ったものです。

この御所車を飾りとして用いたひな道具に含まれる御所車は、平安時代の身分の高い方(皇族や貴族)の乗りものを模したものです。

昔の商品ではけん引する牛もセットだったことが多いのですが、職人が減少したことによりいまでは御所車だけのことが多くなり、牛がセットの雛飾りは少なくなっています。

雛飾りにて御所車が置かれる段には向かって左に御駕篭(おかご)、中央に重箱、そして向かって右に御所車が配されるのが一般的ということです。

幕末から明治にかけての頃の作か? 大名や商家などの富裕層対象に作られた雛飾り用の作品かと思われます。

漆器で作られた作品が多い中で陶磁器ので作られた作品は非常に数が少ないと思われます。

さらに破損がひとつもないというのは保存状態が非常に良かったということでしょう。

京焼か伊万里かと思いますが、前述のようにおそらく伊万里焼なのでしょう。

組み立てる愉しみもあります。

非常によくできています。雛飾りもさることながら、香炉として付けるようになっています。

台や香炉も丁寧な作りですね。

木部でできた接続部分もあります。

保管箱は専用に作られたものでしょうね。ひとみ蓋に紐通しとなっています。

よほど裕福な家の注文で作られたもののようです。

このような作品を普段使いで飾れるのが現代の骨董の愉しみと言えるでしょう。

雛飾りの終了後は天気の良く、暖かい日であったので縁側で皆で昼食です。世の中はいつなにが起こるは解りません。時を愉しめる幸せを大切にしたいものです。

なんとか飾り終わったようです。

小生のお気に入りはこのお人形・・。雛飾りをするといつもひとつかふたつは修理することになりますが、今回は飾りつけの金具を接着剤で取り付け直しました。

床にもお雛様・・・。

紙雛 伝上村松園筆

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:横485*縦1810 画サイズ:横360*縦890

上村松園の初期の作で、まだ鈴木松年に師事していた頃の作か?

展示室への渡り廊下にはミニな雛人形を飾りました。

木彫極彩色 親王雛 市川鉄琅作

応需作品 極彩色 台座付 共箱

男雛単体:幅115*奥行110*高さ110 女雛:幅115*奥行78*高さ110

台座:幅350*奥行き175*高さ68

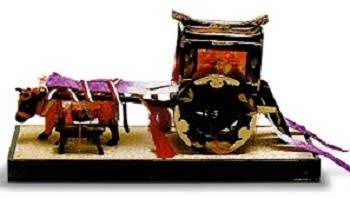

本日紹介する作品も雛飾りのお道具の一つですね。

雛飾りとしてお雛様はさておいて、御所車の飾りというのをご存知の男性は少ないでしょうね。

古伊万里献上手 色絵松雲鶴文 御所車飾香炉

合ひとみ蓋箱

幅約400*奥行145*高さ175

本作品はおそらくは伊万里で作られた作品かと思いますが、京焼かもしれません。

御所車とは「牛車(ぎっしゃ)」とも呼ばれ、平安時代などには貴族や皇族の乗り物として牛が引っ張ったものです。

この御所車を飾りとして用いたひな道具に含まれる御所車は、平安時代の身分の高い方(皇族や貴族)の乗りものを模したものです。

昔の商品ではけん引する牛もセットだったことが多いのですが、職人が減少したことによりいまでは御所車だけのことが多くなり、牛がセットの雛飾りは少なくなっています。

雛飾りにて御所車が置かれる段には向かって左に御駕篭(おかご)、中央に重箱、そして向かって右に御所車が配されるのが一般的ということです。

幕末から明治にかけての頃の作か? 大名や商家などの富裕層対象に作られた雛飾り用の作品かと思われます。

漆器で作られた作品が多い中で陶磁器ので作られた作品は非常に数が少ないと思われます。

さらに破損がひとつもないというのは保存状態が非常に良かったということでしょう。

京焼か伊万里かと思いますが、前述のようにおそらく伊万里焼なのでしょう。

組み立てる愉しみもあります。

非常によくできています。雛飾りもさることながら、香炉として付けるようになっています。

台や香炉も丁寧な作りですね。

木部でできた接続部分もあります。

保管箱は専用に作られたものでしょうね。ひとみ蓋に紐通しとなっています。

よほど裕福な家の注文で作られたもののようです。

このような作品を普段使いで飾れるのが現代の骨董の愉しみと言えるでしょう。

雛飾りの終了後は天気の良く、暖かい日であったので縁側で皆で昼食です。世の中はいつなにが起こるは解りません。時を愉しめる幸せを大切にしたいものです。