昨夜は会社の顧問の方らと日本酒を痛飲・・。帰宅してすぐにダウン。

熟睡中に秋田のお寺さんから電話。

朝かと思い「おはようございます」と電話で話したら

「もうお休みですか?」・・・?

まだ22時30分・・

なんのお話かと思ったら「秋田市で明慶さんの仏像展を催しているので是非に、、」という内容でした

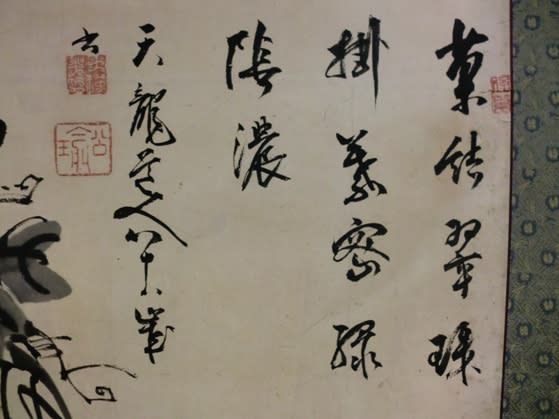

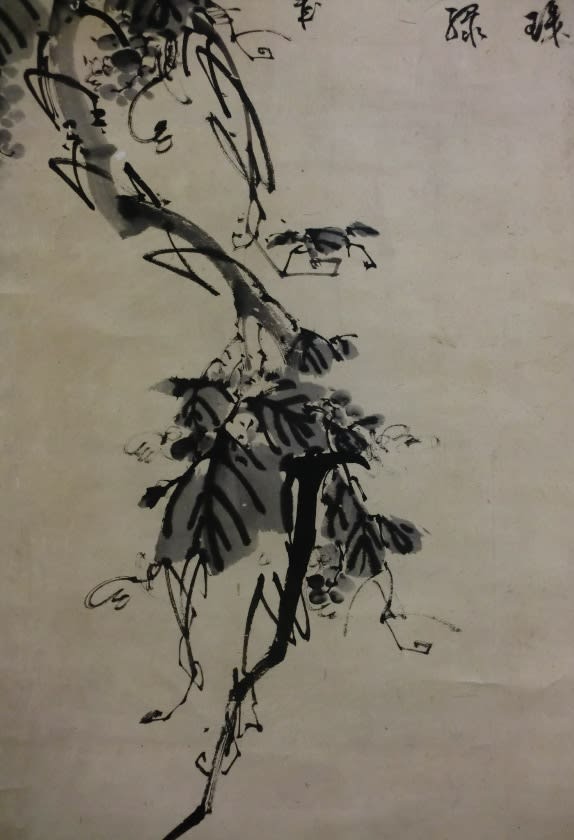

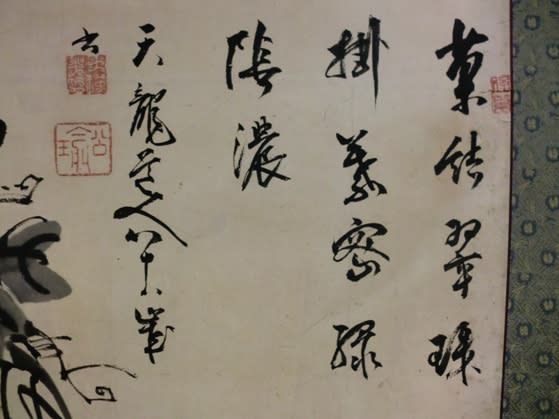

本日の作品は、古い掛け軸の状態が悪かったか、屏風、もしくはふすまの絵を掛け軸に改装したかの掛け軸です。箱もよく保管にも気を使われていた方の所蔵のようです。このような作品は気持ちがいいですね。

私も改装しなくてはならない作品を多く抱え、頭を抱えています。結構費用がかさみますので、退職金で充当しようかと思っています。表具の代金を払う分で作品が入手できるという矛盾が生じて改装に二の足を踏んでいます。

天龍道人の作品はもう5作目です。やはり葡萄の絵が多いようです。

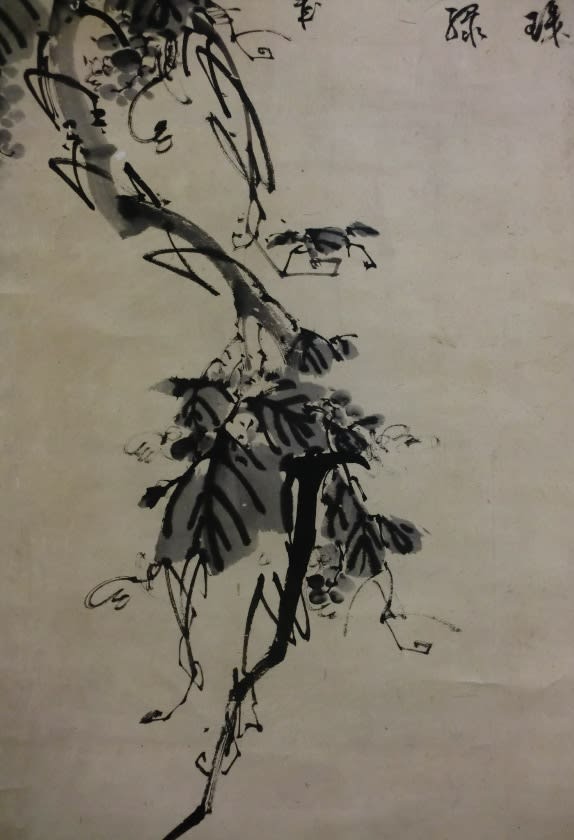

葡萄図-3 天龍道人筆

紙本水墨軸装 軸先木製塗 合箱

全体サイズ:縦2070*横660 画サイズ:縦1160*横520

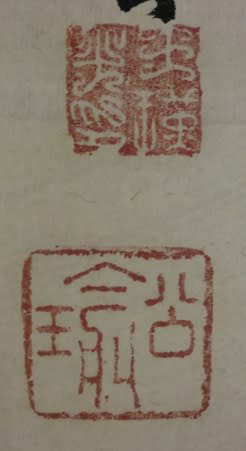

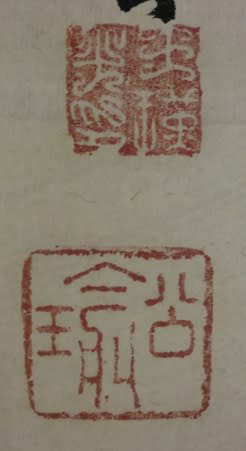

落款は「天龍道人八十八筆」と書され、印章は「王瑾之印」の朱方印、「公瑜」の白方印が押印されています。75歳から「天龍道人」と号しており、八十八歳ということは1805年の作と推察される。

賛はなんと読むのでしょうか? 目下解読中です。

天龍道人:日本画家。姓は王。名は瑾、子は公瑜、通称は渋川虚庵、別号に草龍子・水湖観。鷹・葡萄の画を能くした。肥前鹿島(佐賀県鹿島市)の出身で、一説では九州鍋島藩(佐賀)の支藩・鹿島藩家老の板部堅忠の子とされる。天龍道人は鍋島藩の主家に当たる龍造寺隆信の七世下の孫にあたる。半生の詳細は明らかでないが19歳の時に京に出て、絵画と医術を習い、京では勤皇の活動をしていた。30歳代、40歳代頃には京都の尊王論者、山縣大弐のもとで活動をおこなっていたとされるが、時期早しと言うことで、44歳の時温泉と風向明媚な信州諏訪湖の近くに住み着いた。54歳のころから絵に専念し、74歳の頃からは諏訪湖が天龍川の水源であることにちなんで「天龍道人」と号した。

50歳代から死去する93歳までの後半生、画歴の詳細は明らかでないが、確認される作品は50歳代以降の後半生、信州で制作したもので、鷹と蒲萄を題材とした作品を得意とした。

天龍道人は諏訪に来てからは、渋川虚庵と称していた。龍道人は鷹と葡萄の画家とも言われる様に、葡萄の絵はかなり多いそうですが、鷹の方は少なく、山水画の方はもっと少ない。文化7年(1810)歿、93才。

熟睡中に秋田のお寺さんから電話。

朝かと思い「おはようございます」と電話で話したら

「もうお休みですか?」・・・?

まだ22時30分・・

なんのお話かと思ったら「秋田市で明慶さんの仏像展を催しているので是非に、、」という内容でした

本日の作品は、古い掛け軸の状態が悪かったか、屏風、もしくはふすまの絵を掛け軸に改装したかの掛け軸です。箱もよく保管にも気を使われていた方の所蔵のようです。このような作品は気持ちがいいですね。

私も改装しなくてはならない作品を多く抱え、頭を抱えています。結構費用がかさみますので、退職金で充当しようかと思っています。表具の代金を払う分で作品が入手できるという矛盾が生じて改装に二の足を踏んでいます。

天龍道人の作品はもう5作目です。やはり葡萄の絵が多いようです。

葡萄図-3 天龍道人筆

紙本水墨軸装 軸先木製塗 合箱

全体サイズ:縦2070*横660 画サイズ:縦1160*横520

落款は「天龍道人八十八筆」と書され、印章は「王瑾之印」の朱方印、「公瑜」の白方印が押印されています。75歳から「天龍道人」と号しており、八十八歳ということは1805年の作と推察される。

賛はなんと読むのでしょうか? 目下解読中です。

天龍道人:日本画家。姓は王。名は瑾、子は公瑜、通称は渋川虚庵、別号に草龍子・水湖観。鷹・葡萄の画を能くした。肥前鹿島(佐賀県鹿島市)の出身で、一説では九州鍋島藩(佐賀)の支藩・鹿島藩家老の板部堅忠の子とされる。天龍道人は鍋島藩の主家に当たる龍造寺隆信の七世下の孫にあたる。半生の詳細は明らかでないが19歳の時に京に出て、絵画と医術を習い、京では勤皇の活動をしていた。30歳代、40歳代頃には京都の尊王論者、山縣大弐のもとで活動をおこなっていたとされるが、時期早しと言うことで、44歳の時温泉と風向明媚な信州諏訪湖の近くに住み着いた。54歳のころから絵に専念し、74歳の頃からは諏訪湖が天龍川の水源であることにちなんで「天龍道人」と号した。

50歳代から死去する93歳までの後半生、画歴の詳細は明らかでないが、確認される作品は50歳代以降の後半生、信州で制作したもので、鷹と蒲萄を題材とした作品を得意とした。

天龍道人は諏訪に来てからは、渋川虚庵と称していた。龍道人は鷹と葡萄の画家とも言われる様に、葡萄の絵はかなり多いそうですが、鷹の方は少なく、山水画の方はもっと少ない。文化7年(1810)歿、93才。