宮から次の桑名までは、その距離七里の舟渡である。

宿場から宿場迄の間が全て舟と言うのは、東海道でも唯一ここだけだ。

標準的な所要時間は4時間と言われているが、潮の干満で航路は変わり、

時には十里にも及ぶと、時間も倍以上要することも有ったらしい。

このため長時間狭い船内に閉じ込められる不安から、船旅を避ける女

性が少なからずいたようだ。又船酔いを心配する旅人もいたり、海が荒

れて何日も船渡しが出来ない事もあった。

こうした時、人々が利用したのが佐屋街道である。

宮から北上し名古屋城下に向かう途中の金山で、西に進路を変える街

道である。最初の宿場、岩塚までは凡そ二里の道程で、そこから次の万

場までは半里と近い。更に一里半九丁で神守に到り、ほぼ同じ距離を進

めば最後の宿場佐屋だ。ここからは、木曽川を下り伊勢湾を経由する三

里の船渡しで、ようやく桑名に到着する。

又佐屋には出ず、神守からそのまま西進し津島に出て、そこから木曽

川を渡るルートもあったらしい。

中世の頃の東海道は、さらに上流の玉の井(尾張一宮の北)辺りから途

中墨俣を経由して大垣から関美濃周りの美濃回りのルートで、木曽三川

を越えていたようだ。

木曽・長良・揖斐の三川が伊勢湾に流れ下るこの辺りは、三川の乱流

地帯である。昔から如何に安全にここを越えるかは、時代ごとに変遷し

たそのルートを見ると苦難の歴史が良く分かる。

東海道は、時代が古くなるほどより上流で横切り、三川の分流や築堤

工事が進むにつれ、街道のルートも南に南にと下りてくる。

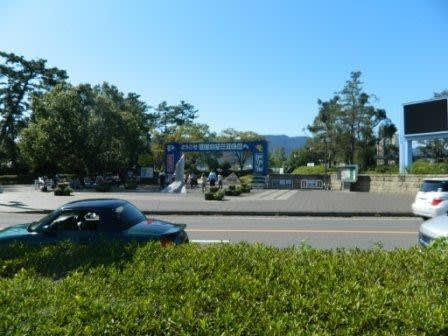

(写真:木曽三川公園)(続)