昭和30年代、40年代、地方の小都市にも、邦画、洋画の映画館が1館や2館、必ず有ったものだ。テレビで映画を観られる時代ではなく、ビデオも無し、映画は 映画館に足を運んで観るものだった。薄給だった若い頃、おいそれと映画館通いすることは無理だったが、後年「不朽の名作」と評されているような映画は、結構観ていたように思う。

映画が斜陽産業の代名詞にもなり、映画館が身近な街からどんどん姿を消してしまった頃から、映画館に足を運ぶことも ほとんど無くなっているが、最近は テレビで放送される映画番組等で 時々ではあるが、懐かしい名作映画を楽しんでいる類である。これまで、ブログ・カテゴリー「懐かしいあの曲」に書き留めてきた曲の中で、特に懐かしく思うような映画と映画音楽を、ピック・アップ、コピペ、リメイク、改めて、書き留め置くことにした。

懐かしい映画と映画音楽・その15

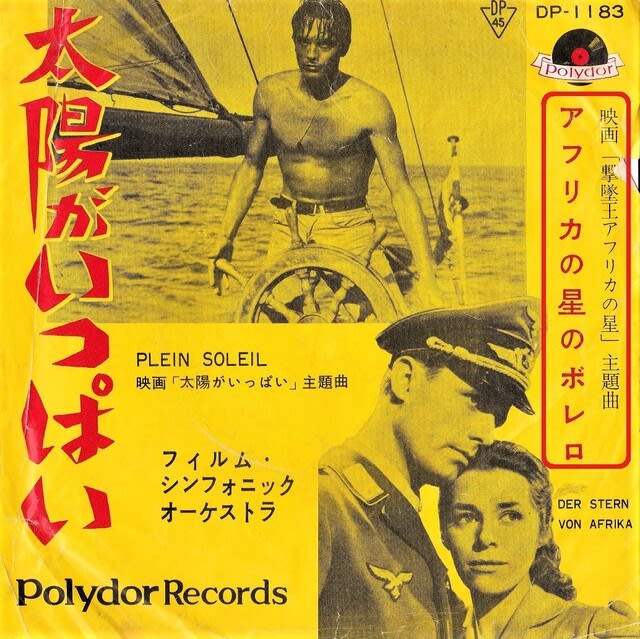

映画「太陽がいっぱい」と主題曲「太陽がいっぱい」(再)

昭和30年代、北陸の山村の実家を離れ、学生寮に入って間もない5月の休日、雲一つ無い真っ青な空、いわゆる 五月晴れの日だったと思うが、3人部屋の同室の先輩に誘われて、映画を観にいくことになった。ど田舎から都市へ出てきたばかりで、映画館や映画情報にも疎かった貧乏学生、どこで何が上映されているかも知らず、ただ先輩に付いて行ったような気もするが、向かった先は、当時良く有ったと思う「洋画3本立て」の映画館だった。

なんで、そんな昔のこと、記憶に残っているのかは不思議であるが、初めての街で、初めての映画館で、しかも、上映されていた映画が、感動、衝撃、印象が余りにも強かった「太陽がいっぱい」だったからかも知れない。同時上映されていた映画「撃墜王アフリカの星」も、強烈に記憶に残っているが、もう1本は、まるで思い出せない。

記憶は曖昧だが、確か、就職してからだったと思う。その、「太陽がいっぱい」のドーナッツ盤レコードが、どうしても欲しく、薄給にも拘らず、無理して買ってしまったような気がする。若い頃、飽きもせず良く聴いていたものだ。溝はすり減り、音質はかなり悪くなっているが、CD時代になってからも、なかなか廃棄処分出来ず、段ボール箱に仕舞い込んでいて、ブログを始めた頃からのこと、時々、引っ張り出して聴いたりもし、ブログネタにもしている。

今更になってネット等で調べてみると

映画「太陽がいっぱい(Plein Soleil)」は、1960年(昭和35年)公開にの、ルネ・クレマン監督、アラン・ドロン、マリー・ラフォレ、モーリス・ロネ主演のフランス・イタリア合作映画で、当時 ニーノ・ロータ作曲による主題曲「太陽がいっぱい」も、大ヒットしたものだった。

主演のアラン・ドロンの個性、魅力もさることながら、サスペンスタッチのストーリー性、地中海のギラギラする風景、すべてが、鮮烈に感じたものだった。

映画の中で終始、強く弱く流れる、日本人好みのワルツ調の「太陽がいっぱい」が、一層、場面を盛り上げており、当時はまだ、「映画音楽」等というジャンルを意識したこともなかった類であったが、日本映画には無い、映画の音楽性に感動したのだと思う。

映画「太陽がいっぱい」 (YouTubeから共有)

♫