自分を信じる強い心で

* * * * * * * * * *

1500年前と同じ材料、同じ方法で作ったいかだで

ペルーからポリネシアまで8000㎞の航海をしたというコン・ティキ号。

その記録「コン・ティキ号探検記」を私はきちんと読んだことはないのですが、

その話はあまりにも有名です。

本作はその記録の映画化。

1947年、ノルウェーの人類学者トール・ヘイエルダールは

「ポリネシア人の祖先は南米から海を渡ってきた」という説を証明するため、

自らいかだでペルーからポリネシアまでを渡ろうとします。

5人の仲間とともに、風と波に任せた太平洋横断に出発。

引き止める妻を振り切り、彼は冒険に乗り出す。

本作の冒頭に彼の少年時代のエピソードがあるのです。

池の氷の上に飛び乗るという大冒険をして死にかけた場面。

両親は「もう決してこんな危ないことをしないと誓いなさい」というのですが、

強情な彼は決して口を開かない。

好奇心に任せ、危険を省みず行動に移さずにいられない。

つまりはそういう人なのです。

本作、もちろん結末はわかりきっています。

けれども緊張せずにいられない、映画の醍醐味がちゃんとあるのがスゴイですよね・・・。

よいよ、港を離れるコン・ティキ号、というシーンでは、

私はほとんど彼の奥さんのような気分で

「ほんっとに、男って、なんで好き好んでこんな無謀なことを・・・」

と嘆息せずにはいられませんでした。

今時、女性の冒険家もいらっしゃいますが、

やっぱりこういうことは「男」の発想のような気がします。

海では、嵐の大波やサメも確かに怖いのですが、

それ以上に内部の人間的感情が恐ろしく感じられました。

特にはじめの方では、うまく予定した海流に乗れなくて、

誤った方向へ進んでいたのです。

その時の疑心暗鬼の感情。

そして仲間のうち一人だけ毛色の違う、

いかにも冒険には向きそうもないヘルマンに対して、

信頼しきれない皆の感情。

イヤでも一日中顔を付き合わせていなければならない

このような凝縮された人間関係は、

思った以上に神経をすり減らす。

そんな面もうまく表現されていたと思います。

しかし、ついにある日

予定した南赤道海流に乗り、

ようやく皆の感情がほどけていきます。

ある静かな夜。

広大な海原、満天の星の下。

限りなく人間が小さく思われて

宇宙の無限さや、神の存在を考えずにいられない。

そんな時もあるのです。

・・・ああ、この感じ、「ライフ・オブ・パイ」にもありました。

このシーンだけでもIMAXシアター、3Dでみたかったですね!!

(そんなのやってないけど。)

こんな感覚は同じ海の上でも豪華客船では味わえないのではないでしょうか。

限りなくちっぽけなボートやいかだならではのもの。

1500年前の人々も、新たなる住むべき土地を求め、

冒険心にかられて船を漕ぎだしたのでしょうか。

鳥の「渡り」について描いた梨木香歩さんのエッセイも思い出しました。

鳥たちばかりではなく、

ヒトも、時には危険を犯して果てしない旅に出る。

もしかしたらいきもののDNAに、

そういう記憶が刻み込まれているのかもしれません。

冒険とロマン、それを支えるのは自分を信じる強い心。

素敵な作品でした!

ただし、昨今はこの実証を打ち消す説が大勢を占めているとのこと。

興味が有る方は、Wikipediaなどで「トール・ヘイエルダール」を調べてみましょう!

まあ、それにしても、彼の業績は色褪せないと私は信じます。

「コン・ティキ」

2012年/イギリス・ノルウェー・デンマーク・ドイツ/113分

監督:ヨアヒム・ローニング、エスペン・サンドベリ

出演:ポール・スベーレ・バルハイム・ハーゲン、アンダース・バースモー・クリスチャンセン、ヤコブ・オフテブロ、トビアス・サンテルマン

冒険心★★★★★

海の神秘★★★★☆

満足度★★★★★

あれ、この作品「西島秀俊」カテゴリでいいんですか?

あれ、この作品「西島秀俊」カテゴリでいいんですか? いいんですよ。そのつながりで見たわけだから。

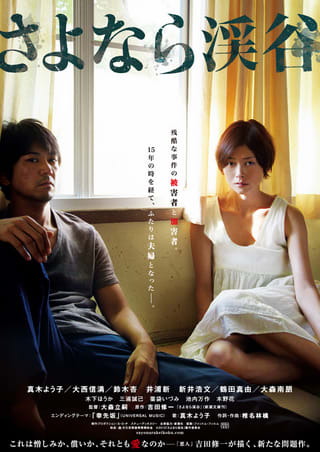

いいんですよ。そのつながりで見たわけだから。 誉田哲也、姫川玲子シリーズ第4作「インビジブルレイン」を映画化したものです。

誉田哲也、姫川玲子シリーズ第4作「インビジブルレイン」を映画化したものです。

ふっと目と目が合うこの二人の出会いのシーン、

ふっと目と目が合うこの二人の出会いのシーン、 その彼女を助け、守ろうとする姫川班の面々の心意気が又、気持ちいいのさ!

その彼女を助け、守ろうとする姫川班の面々の心意気が又、気持ちいいのさ! いや惜しい。それだとナイツでしょうけど。

いや惜しい。それだとナイツでしょうけど。

やっぱり、オスカルとアンドレかあ・・・

やっぱり、オスカルとアンドレかあ・・・

本作、全編雨だよねえ・・・

本作、全編雨だよねえ・・・

ど、どーするの菊田? これからなにを支えに生きていくんだっ!!

ど、どーするの菊田? これからなにを支えに生きていくんだっ!!