白米よりも玄米の方が、栄養価が高いことは分かっていた。

しかし、玄米ご飯は食べにくいのである。

何かボソボソした感じの食感になる。

しかし、発芽酵素玄米というご飯があることを知った。

玄米を半日以上水に浸けることで発芽し、栄養価が更に高まる。

その玄米を、少しの小豆と一緒に炊くのである。(塩も小さじ何杯か入れる)

炊きあがった後も、保温状態を保つことで、酵素の働きが高まる。

調べたところによると、玄米の胚芽に含まれる酵素は熱に強く、保温し、かき混ぜ(1日に1回)、空気に触れることで活性化し、発酵が進むそうな。

酵素が働いてタンパク質を分解し、旨みと食感もアップする。

だから、1日目よりも、2日目、3日目とおいしさがレベルアップする。

確かに、1日目よりも、2日目、さらに3日目の方がおいしかった気がする。

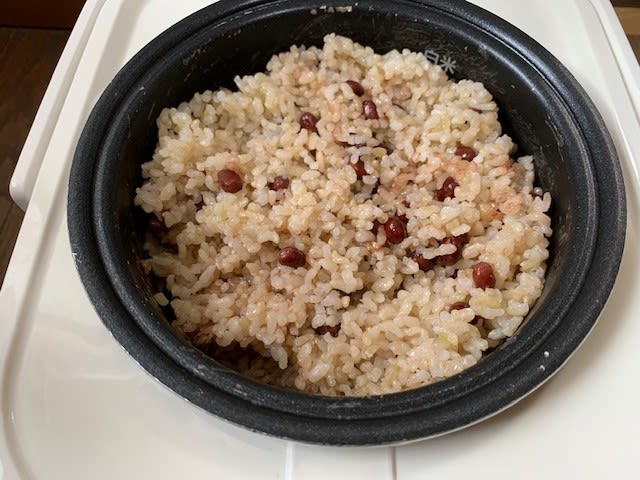

1日目の玄米ご飯

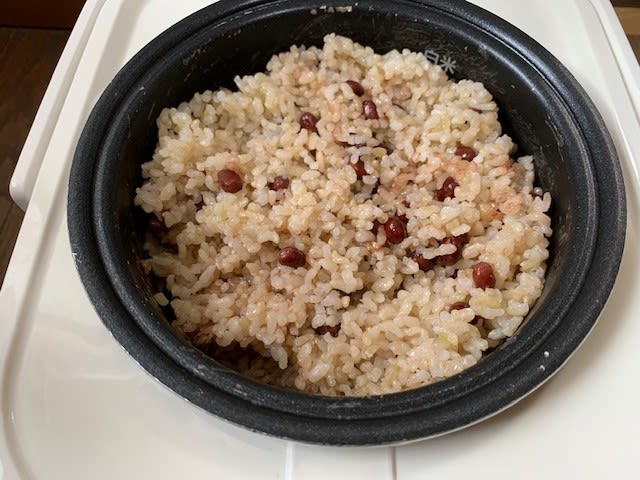

2日目の玄米ご飯

次のようにして作った。

1 玄米3合を簡単に洗い、水に浸けておく。

2 半日くらいたったところで水を捨て、3合分の玄米にあった水を入れる。(少し多めに入れた)

3 小豆を大さじ2杯くらい(適当)と塩を小さじ1杯くらい(これも適当)入れる。

4 炊飯器の「玄米炊きコース」で炊く。(無ければ普通のコースでもよい気がする)

5 炊き終えたら、しゃもじでかき混ぜ、空気に触れさせる。

6 保温状態を保つ。1日に1回かき混ぜる。

おいしかった。

これから先は、白米ではなくて、この玄米ご飯を食べようと思う。

ちなみに、小豆を入れる理由は、「栄養価が高くなる」「抗菌作用により玄米が腐敗しにくい」だそうな。

また、塩を入れる理由は、「玄米のカリウムが中和され、ぬかや胚芽の臭みを抑えることができる」だそうな。

おいしいし、栄養価も高いし、毎日炊飯する必要も無い。

しかし、玄米ご飯は食べにくいのである。

何かボソボソした感じの食感になる。

しかし、発芽酵素玄米というご飯があることを知った。

玄米を半日以上水に浸けることで発芽し、栄養価が更に高まる。

その玄米を、少しの小豆と一緒に炊くのである。(塩も小さじ何杯か入れる)

炊きあがった後も、保温状態を保つことで、酵素の働きが高まる。

調べたところによると、玄米の胚芽に含まれる酵素は熱に強く、保温し、かき混ぜ(1日に1回)、空気に触れることで活性化し、発酵が進むそうな。

酵素が働いてタンパク質を分解し、旨みと食感もアップする。

だから、1日目よりも、2日目、3日目とおいしさがレベルアップする。

確かに、1日目よりも、2日目、さらに3日目の方がおいしかった気がする。

1日目の玄米ご飯

2日目の玄米ご飯

次のようにして作った。

1 玄米3合を簡単に洗い、水に浸けておく。

2 半日くらいたったところで水を捨て、3合分の玄米にあった水を入れる。(少し多めに入れた)

3 小豆を大さじ2杯くらい(適当)と塩を小さじ1杯くらい(これも適当)入れる。

4 炊飯器の「玄米炊きコース」で炊く。(無ければ普通のコースでもよい気がする)

5 炊き終えたら、しゃもじでかき混ぜ、空気に触れさせる。

6 保温状態を保つ。1日に1回かき混ぜる。

おいしかった。

これから先は、白米ではなくて、この玄米ご飯を食べようと思う。

ちなみに、小豆を入れる理由は、「栄養価が高くなる」「抗菌作用により玄米が腐敗しにくい」だそうな。

また、塩を入れる理由は、「玄米のカリウムが中和され、ぬかや胚芽の臭みを抑えることができる」だそうな。

おいしいし、栄養価も高いし、毎日炊飯する必要も無い。