本日のメインの一つである北口本宮冨士浅間神社に到着。

普段なら参拝>>>乗り越えられない壁>>>昼食なんですが、

今日は滅多に食べられない山梨名物のほうとうを食べたくて、

神社横にある浅間茶屋本店へ。

それにしても近くにある富士急ハイランド界隈は、

大渋滞&駐車場難民で溢れかえっていた。

よくこんな状況で富士急ハイランドに行こうとするよな。(^^;

【浅間茶屋本店】

良い雰囲気の店構えで期待出来ます。

店内も期待を裏切らない造り。

二階もありました。

【ほうとう】

お目当てのほうとう。

美味しくてお腹いっぱいになりました。(^^

こちらには大型の無料駐車場があり、

食事した人はそのまま神社に参拝してもOKでした。

勿論、北口本宮冨士浅間神社にも無料の専用駐車場はあります。

これほど有名な神社なのに駐車場代が無料なのは素晴らしい。

所在地:山梨県富士吉田市上吉田5558

御祭神:木花開耶姫命、彦火瓊瓊杵命、大山祇神

創建:不明

社格:県社、別表神社

【由緒】

人皇十二代景行天皇40年(110)日本武尊、東征の砌、この丘に立ち、

富士の神山を御遥拝遊ばされ「富士は北の方より拝せよ」との詔を発せられた。

里人はこれを拝受しその跡に鳥居を建て後に同天皇50年庚申歳、

里人小祠を設け浅間明神を勧請し日本武尊を合祀した。

中世以降、日本各地の山岳信仰は修験道と混交し、

富士も登山する霊験所たる山となった。

延暦7年(788)甲斐守紀豊庭朝臣卜占により、

現在の位置に社殿を建て浅間明神を大塚丘より遷座。

永禄4年(1561)に武田信玄公が川中島合戦の戦勝を祈願して社殿を造営。

これが当社最古の社殿である現在の摂社東宮本殿で、

明治40年に国宝(現重要文化財)に指定された。

戦国末期に現れた富士行者の長谷川角行は、

富士を万物の産みの親とする独自の教理を確立し、

江戸とその周辺の庶民が構成する近世富士講の基礎をつくった。

角行の系統を江戸中期に受け継いだ村上光清は、

享保19年(1734)から寛延7年(1751)の17年間に亘り、

現在の拝殿及び幣殿、手水舎、隨神門、神楽殿、社務所を建設、

荒廃著しかった本殿、東宮、西宮、摂社福地八幡社、

摂社諏訪神社を修理大事業を成し遂げ、今に至る。

神仏分離によりそれまで当社に在った仁王門、三重塔、護摩堂、鐘楼は排され、

今は仁王門の礎石のみ神仏混交の名残を留めてゐる。

【二之鳥居】

浅間茶屋本店からだとすぐに参拝出来ますが、

二之鳥居まで戻って参拝開始。

【参道】

何と言う神域感。

素晴らしい。

わざわざここまで戻ったのは、

この参道を最初から歩きたかったからです。

この参道を歩かないと半分損した感じですね。

【卍燈籠】

お寺時代の名残りが見えました。

【参道杉】

【角行の立行石】

【仁王門礎石】

仁王門とか三重塔は何処に行ったの~?(泣)

【参道】

本当に良い参道です。

心の穢れが無くなっていくようです。

【大鳥居】

大社に相応しい鳥居です。

【川】

名も無き川ですが綺麗な水です。

【狛犬】

【八幡社】

【稲荷社】

【随神門】

お寺の香りもどこか感じる門です。

重要文化財。

【神楽殿】

重要文化財。

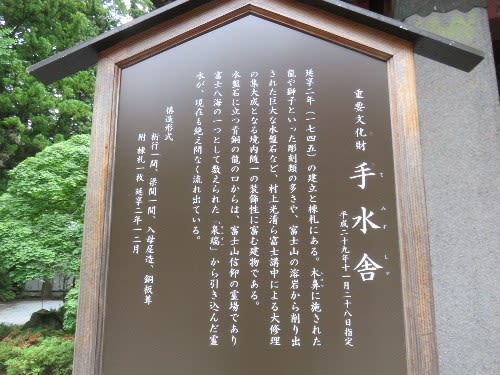

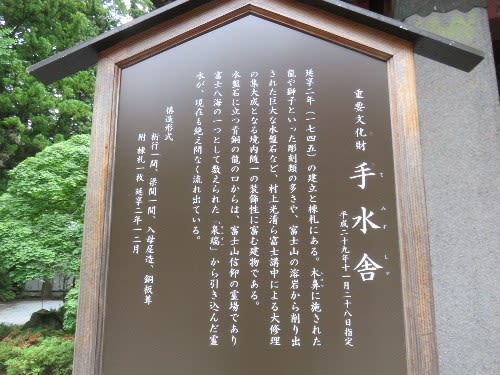

【手水舎】

【太郎杉】

【夫婦桧】

【拝殿】

元文4年(1739)建立されたもの。

重要文化財。

【天狗面】

【本殿】

元和元年(1615)創建の重要文化財。

長くなりましたので続きはまた明日。

普段なら参拝>>>乗り越えられない壁>>>昼食なんですが、

今日は滅多に食べられない山梨名物のほうとうを食べたくて、

神社横にある浅間茶屋本店へ。

それにしても近くにある富士急ハイランド界隈は、

大渋滞&駐車場難民で溢れかえっていた。

よくこんな状況で富士急ハイランドに行こうとするよな。(^^;

【浅間茶屋本店】

良い雰囲気の店構えで期待出来ます。

店内も期待を裏切らない造り。

二階もありました。

【ほうとう】

お目当てのほうとう。

美味しくてお腹いっぱいになりました。(^^

こちらには大型の無料駐車場があり、

食事した人はそのまま神社に参拝してもOKでした。

勿論、北口本宮冨士浅間神社にも無料の専用駐車場はあります。

これほど有名な神社なのに駐車場代が無料なのは素晴らしい。

所在地:山梨県富士吉田市上吉田5558

御祭神:木花開耶姫命、彦火瓊瓊杵命、大山祇神

創建:不明

社格:県社、別表神社

【由緒】

人皇十二代景行天皇40年(110)日本武尊、東征の砌、この丘に立ち、

富士の神山を御遥拝遊ばされ「富士は北の方より拝せよ」との詔を発せられた。

里人はこれを拝受しその跡に鳥居を建て後に同天皇50年庚申歳、

里人小祠を設け浅間明神を勧請し日本武尊を合祀した。

中世以降、日本各地の山岳信仰は修験道と混交し、

富士も登山する霊験所たる山となった。

延暦7年(788)甲斐守紀豊庭朝臣卜占により、

現在の位置に社殿を建て浅間明神を大塚丘より遷座。

永禄4年(1561)に武田信玄公が川中島合戦の戦勝を祈願して社殿を造営。

これが当社最古の社殿である現在の摂社東宮本殿で、

明治40年に国宝(現重要文化財)に指定された。

戦国末期に現れた富士行者の長谷川角行は、

富士を万物の産みの親とする独自の教理を確立し、

江戸とその周辺の庶民が構成する近世富士講の基礎をつくった。

角行の系統を江戸中期に受け継いだ村上光清は、

享保19年(1734)から寛延7年(1751)の17年間に亘り、

現在の拝殿及び幣殿、手水舎、隨神門、神楽殿、社務所を建設、

荒廃著しかった本殿、東宮、西宮、摂社福地八幡社、

摂社諏訪神社を修理大事業を成し遂げ、今に至る。

神仏分離によりそれまで当社に在った仁王門、三重塔、護摩堂、鐘楼は排され、

今は仁王門の礎石のみ神仏混交の名残を留めてゐる。

【二之鳥居】

浅間茶屋本店からだとすぐに参拝出来ますが、

二之鳥居まで戻って参拝開始。

【参道】

何と言う神域感。

素晴らしい。

わざわざここまで戻ったのは、

この参道を最初から歩きたかったからです。

この参道を歩かないと半分損した感じですね。

【卍燈籠】

お寺時代の名残りが見えました。

【参道杉】

【角行の立行石】

【仁王門礎石】

仁王門とか三重塔は何処に行ったの~?(泣)

【参道】

本当に良い参道です。

心の穢れが無くなっていくようです。

【大鳥居】

大社に相応しい鳥居です。

【川】

名も無き川ですが綺麗な水です。

【狛犬】

【八幡社】

【稲荷社】

【随神門】

お寺の香りもどこか感じる門です。

重要文化財。

【神楽殿】

重要文化財。

【手水舎】

【太郎杉】

【夫婦桧】

【拝殿】

元文4年(1739)建立されたもの。

重要文化財。

【天狗面】

【本殿】

元和元年(1615)創建の重要文化財。

長くなりましたので続きはまた明日。