本居宣長ノ宮の真横に神社の本殿が見えます。

そこそこ大きな神社の横に別の神社が鎮座しているのは、

縄張り意識や利権や氏子等のこともあり意外と少ないんですよね。

隣の神社はその名もズバリ松阪神社です。

本居宣長ノ宮の境内からサクッと入って参拝開始。

所在地:三重県松阪市殿町1445

御祭神:誉田別命、宇迦御魂神

創建:不明

社格:式内社・郷社

【由緒】

当社は古来意悲神社と称し平安時代以前の創立で、

飯高の國式内社九座の一座と伝えられているが、

その創立の年代は詳かではない。

室町末期の天正16年(1588)蒲生飛騨守氏郷が、

飯高郡矢川庄の宵の森と呼ばれていた丘に築城された時に城の鎮守社と定めて、

宵の森の南の丘に社を新たに御造営されて出来た神社である。

氏郷は会津若松へ移封となり、文禄4年(1594)古田兵部少輔重勝が、

松阪城主となって入城し、更に自らの信仰していた宇迦之御魂神を勧請して、

当社に相殿としてお祀りすることになった。

その後、元和5年(1619)紀州藩徳川頼宣の領地となり、

以後の明治維新までの250年余りの長い年月、

代々の紀州藩は当社の社司を勤め雨龍神社も兼務していた。

明治4年には郷社に列せらた。

明治41年には時の政府の方針により全国で神社合祀が行われた時、

松阪に於いても市内各所に祀られていた十七神社が当社に合祀せられ、

社名を松阪神社と改名が許可され、今日に及んでいる。

【拝殿】

【狛犬】

【境内】

そんなに広くない境内です。

【神輿殿】

【神楽殿】

【少彦名命社】

【御神木】

【鳥居】

鳥居は三つありました。

本来なら最後の大鳥居から入るのが正しい参拝ですけど、

本居宣長ノ宮の横から入ったのでしかたない。

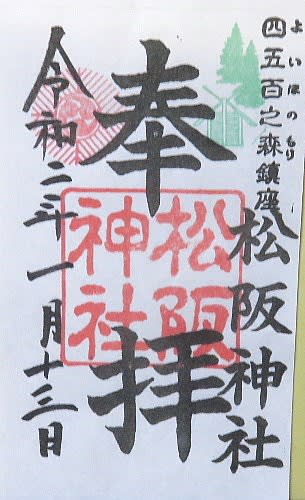

【御朱印】

書置きをいただきました。