通常ならメイン格の神社仏閣が多い今回の巡礼の旅でも、

最高ランクに格付けしている新倉富士浅間神社へ。

ここは何と言っても、あの絶景が見れる訳ですが、

富士山が綺麗に見えてこそ。

今日は天気がよくなる予報なので、

ここだけは晴れ男の本領を発揮したい。(笑)

無料の大型駐車場に停めて参拝開始。

所在地:山梨県富士吉田市新倉3353

御祭神:木花咲耶姫命、大山祇命、瓊瓊杵尊

創建:慶雲3年(705)

社格:村社

【由緒】

当社の創建は甲斐国八代郡荒倉郷の氏神としてお祀りしたものである。

大同2年(807)には富士山の大噴火があり、平城天皇の命により、

当社に勅使が参向せられ、国土安泰富士山鎮火祭を執り行った。

この際、平城天皇より三国第一山の称号と

天皇の御親筆である勅額・破魔宝面・金幣が奉納された。

戦国時代には武田信玄の父・信虎が北条氏との戦にあたり、

境内地である新倉山に陣をとり、当社で戦勝を祈願し勝利したことにより、

刀を奉納された。

現在では災除け・家庭円満・安産・子育ての神として、

地域の人々をはじめ県外に渡って広く信仰を集めており、

また、春になると300本の桜が花を咲かせ、

富士の眺望とともに人々の目を楽しませている。

【鳥居】

良い雰囲気です。

駐車場からだと横の境内にすぐ入れちゃうけど、

一旦下に行って鳥居から参拝することをお勧めします。

扁額は平城天皇より頂いた三国第一山と書かれている。

鳥居をくぐり振り返ると、鳥居の間から富士山が見れるのですが、

残念ながら雲がかかって見えませんでした。(泣)

【紅葉】

【狛犬】

【子育て神木】

【境内】

狭いながらも清浄な境内です。

外人の観光客が多いですね。

【本殿】

まずはお参り。

拝殿と本殿の一体型の社殿でした。

【神楽殿】

【塩釜神社】

さて、これから階段をたっぷり登ります。(^^;

【愛宕神社】

階段を少し登ると愛宕神社が鎮座していました。

神社がある山が燃えると大変ですからね。

【石段】

かなりしんどい398段もの石段です。

ハァハァ…確実なのでゆっくり登りましょう。

階段以外に緩やかな坂道もありますが、

どちらにしてもしんどいのは間違いない。(^^;

ちなみに足腰の悪いやお年寄りの方のみ、

上まで車で行く事を許されていました。

【風景】

休憩がてら風景を眺めて和む。

【クマ注意】

マジか?

さっきの風景を見ても街から近いのにクマがいるのか。

せっかく風景を見て和んでいたのに。(^^;

気を取り直して頑張っていきまっしょい。

【忠霊塔】

398段を登りきるとシンボルの五重塔である忠霊塔です。

昭和37年(1962)に建立されただけあって、

まだ若い塔なので渋いとは無縁です。

しかし、この忠霊搭は富士山とのコラボによって、

亡くなられた方には供養を、

生きている人々には感動を与える存在となっています。

少し上に展望台があるので行ってみると、

白人を含め外国人多数。

日本人より多かった気がします。

【風景】

うわぁぁぁぁぁ~!

あの雲めっちゃ邪魔~。

何でよりによってあんな所に雲があるのよ。(泣)

おー、雲が流れて富士山が見えてきたー!

【富士山】

うおぉぉぉぉぉ~!

この旅で初めて富士山がハッキリと見えたー。

嬉しい。(^^

まだ雪が残っていて良かった。

雪が無い富士山はアンタ誰?って感じになるので。(笑)

【忠霊搭】

いや~マジで最高。

まさに感動。

遠くから来られた外人さん達、

良かったね~。(^^

写真撮りまくりです。

ここでシャッターを押さない人なんて皆無でしょう。

【富士山】

やっぱり富士山はいいですね~。

最高です。

まさに世界のフジヤマ。

もうすぐ山開きになりますが、

山頂付近は相当寒そうですね。

【明治天皇像】

九星会という団体が建立したそうですが、

調べてもよく分からない団体でした。

【富士山】

下りの石段からも富士山が見れました。(^^

この後すぐに雲に隠れてしまいましたが、

まだまだ石段を登ってくる観光客がいる。

すっきりと富士山が見えることを祈る。

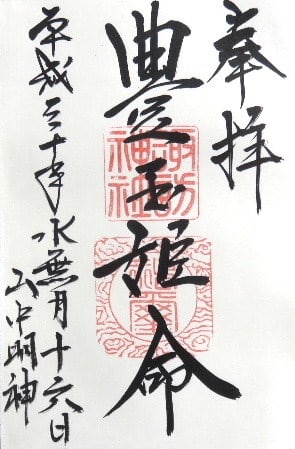

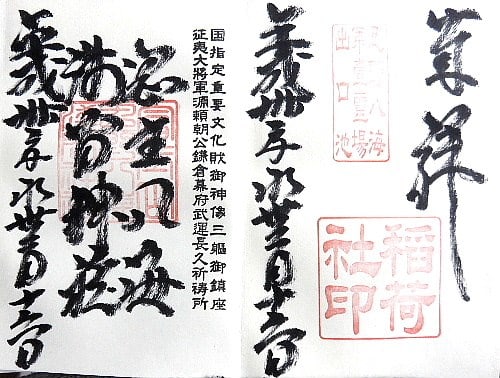

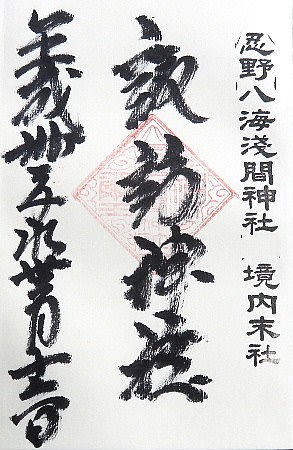

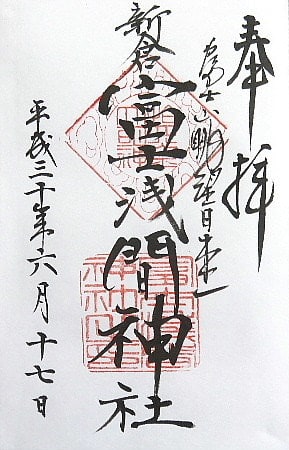

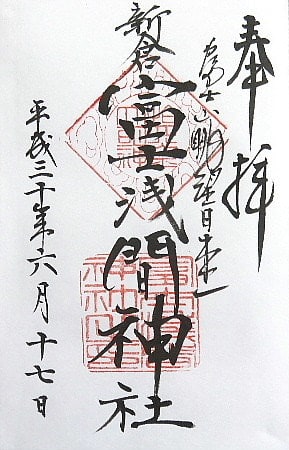

【御朱印】

女性らしい墨書きで随分と書きなれている書体です。

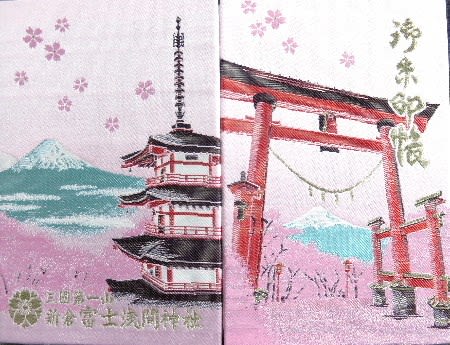

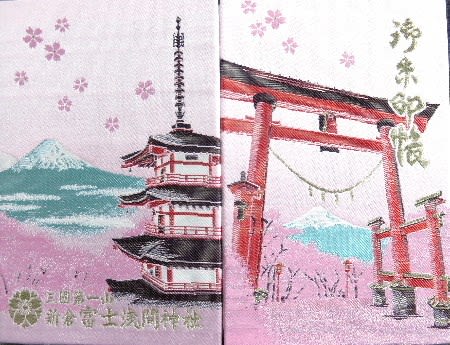

【御朱印帳】

ついつい買ってしまった。(^^

色は三種類あり、サイズは大きめで二千円でした。

最高ランクに格付けしている新倉富士浅間神社へ。

ここは何と言っても、あの絶景が見れる訳ですが、

富士山が綺麗に見えてこそ。

今日は天気がよくなる予報なので、

ここだけは晴れ男の本領を発揮したい。(笑)

無料の大型駐車場に停めて参拝開始。

所在地:山梨県富士吉田市新倉3353

御祭神:木花咲耶姫命、大山祇命、瓊瓊杵尊

創建:慶雲3年(705)

社格:村社

【由緒】

当社の創建は甲斐国八代郡荒倉郷の氏神としてお祀りしたものである。

大同2年(807)には富士山の大噴火があり、平城天皇の命により、

当社に勅使が参向せられ、国土安泰富士山鎮火祭を執り行った。

この際、平城天皇より三国第一山の称号と

天皇の御親筆である勅額・破魔宝面・金幣が奉納された。

戦国時代には武田信玄の父・信虎が北条氏との戦にあたり、

境内地である新倉山に陣をとり、当社で戦勝を祈願し勝利したことにより、

刀を奉納された。

現在では災除け・家庭円満・安産・子育ての神として、

地域の人々をはじめ県外に渡って広く信仰を集めており、

また、春になると300本の桜が花を咲かせ、

富士の眺望とともに人々の目を楽しませている。

【鳥居】

良い雰囲気です。

駐車場からだと横の境内にすぐ入れちゃうけど、

一旦下に行って鳥居から参拝することをお勧めします。

扁額は平城天皇より頂いた三国第一山と書かれている。

鳥居をくぐり振り返ると、鳥居の間から富士山が見れるのですが、

残念ながら雲がかかって見えませんでした。(泣)

【紅葉】

【狛犬】

【子育て神木】

【境内】

狭いながらも清浄な境内です。

外人の観光客が多いですね。

【本殿】

まずはお参り。

拝殿と本殿の一体型の社殿でした。

【神楽殿】

【塩釜神社】

さて、これから階段をたっぷり登ります。(^^;

【愛宕神社】

階段を少し登ると愛宕神社が鎮座していました。

神社がある山が燃えると大変ですからね。

【石段】

かなりしんどい398段もの石段です。

ハァハァ…確実なのでゆっくり登りましょう。

階段以外に緩やかな坂道もありますが、

どちらにしてもしんどいのは間違いない。(^^;

ちなみに足腰の悪いやお年寄りの方のみ、

上まで車で行く事を許されていました。

【風景】

休憩がてら風景を眺めて和む。

【クマ注意】

マジか?

さっきの風景を見ても街から近いのにクマがいるのか。

せっかく風景を見て和んでいたのに。(^^;

気を取り直して頑張っていきまっしょい。

【忠霊塔】

398段を登りきるとシンボルの五重塔である忠霊塔です。

昭和37年(1962)に建立されただけあって、

まだ若い塔なので渋いとは無縁です。

しかし、この忠霊搭は富士山とのコラボによって、

亡くなられた方には供養を、

生きている人々には感動を与える存在となっています。

少し上に展望台があるので行ってみると、

白人を含め外国人多数。

日本人より多かった気がします。

【風景】

うわぁぁぁぁぁ~!

あの雲めっちゃ邪魔~。

何でよりによってあんな所に雲があるのよ。(泣)

おー、雲が流れて富士山が見えてきたー!

【富士山】

うおぉぉぉぉぉ~!

この旅で初めて富士山がハッキリと見えたー。

嬉しい。(^^

まだ雪が残っていて良かった。

雪が無い富士山はアンタ誰?って感じになるので。(笑)

【忠霊搭】

いや~マジで最高。

まさに感動。

遠くから来られた外人さん達、

良かったね~。(^^

写真撮りまくりです。

ここでシャッターを押さない人なんて皆無でしょう。

【富士山】

やっぱり富士山はいいですね~。

最高です。

まさに世界のフジヤマ。

もうすぐ山開きになりますが、

山頂付近は相当寒そうですね。

【明治天皇像】

九星会という団体が建立したそうですが、

調べてもよく分からない団体でした。

【富士山】

下りの石段からも富士山が見れました。(^^

この後すぐに雲に隠れてしまいましたが、

まだまだ石段を登ってくる観光客がいる。

すっきりと富士山が見えることを祈る。

【御朱印】

女性らしい墨書きで随分と書きなれている書体です。

【御朱印帳】

ついつい買ってしまった。(^^

色は三種類あり、サイズは大きめで二千円でした。