2014年2月7日(金)曇 -1.1℃~-5.1℃

「おひさまスパーリングで乾杯!プロジエクト」の酒づくりも「知的のんべえ酒づくり」も酒づくりでは次の工程が大事です。

「一麹...製麹、二酛(もと)...酒母(しゅぼ)、三造り...醪(もろみ)」といわれるように、酒造りで最も大切なものの一つが麹(こうじ)です。今回は、福島県の酒造好適米「美山錦」と麹菌(もやし)「ふくしま夢酵母」を使いました。

普通蔵元は麹室には外部の者は入れないのだが、受講者の体験ということで蒸米に「もやし」を振りかけることができた。この後、蔵人による切り替えしなどの温度コントロールをしながら麹の繁殖をさせていく。

その後、造りの工程では添え仕込み、仲仕込み、留仕込みの3段仕込みを行って酒が出来上がる。「おひさまスパーリングで乾杯!プロジエクト」の酒づくりは1泊2日だったので「造り」の工程は体験しなかった。3月1日にはできあがた酒で乾杯し懇親を深める。さて、炭酸ガスの入った酒とはどんな酒だろうか、シャンペンのような物なのだろうか、味はどうかなど当日が楽しみである。また、申し込んだ本数だけ持ち帰ることができる。

酒づくりで最も大事な製麹についてネットで調べると次のようなことがわかった。

『麹はカビの一種である黄麹菌(きこうじきん)を蒸米の表面から中心部分へと繁殖させたもので、デンプン分解酵素、タンパク分解酵素、脂肪分解酵素など、様々な酵素の供給源として用いますが、特に重要なのはデンプン分解酵素であるアミラーゼで、米のデンプンを分解しブドウ糖に変える働きを持ちます。そのブドウ糖を清酒酵母が利用してアルコール発酵を行います。

また、麹菌が生育する過程で様々な成分を麹内に蓄えます。これらの成分は醪(もろみ)中に溶け出して、清酒酵母の栄養源となるだけでなく、お酒の旨味成分として酒質に大きな影響を与えます。

麹はまず、約30℃に冷却された蒸米に「もやし」と呼ばれる麹菌の胞子を均一に振りかけ、温度、湿度を最適に調整した麹室(こうじむろ:単に「むろ」ともいう)に取り込みます。

麹菌が繁殖しだすと、自らの発する熱のため、次第に麹の周囲の温度は上昇してきます。このままにしておくと、麹の繁殖が止まってしまうので、「切返し(きりかえし:麹の繁殖した蒸米の堆積を、手でほぐす)」という操作により温度コントロールを行ないます。現在では機械により温度コントロールする自動製麹(じどうせいきく)も行なわれています。

できあがった麹は酒質に大きな影響を与えるため、純白で香りが良く、乾燥していてさばけの良い、ふんわりとした総破精(そうはぜ)、もしくは突き破精(つきはぜ)のもので、使用目的に合致した良い品質のものでなければなりません。』

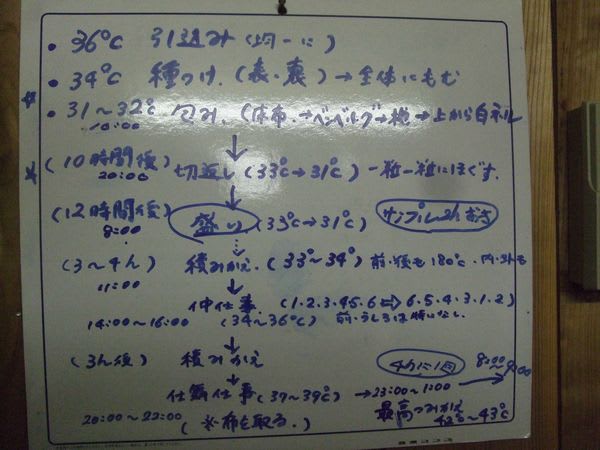

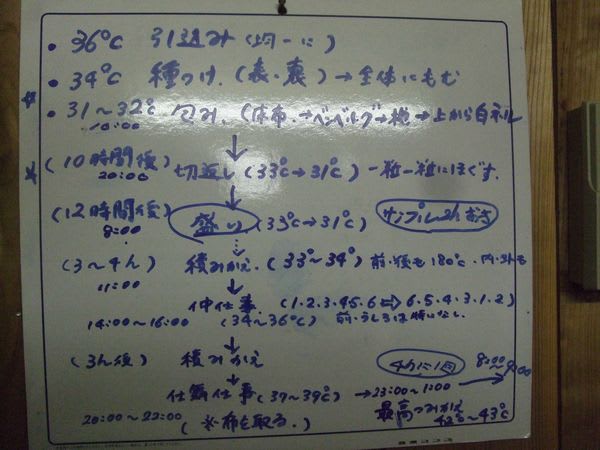

手づくりなので麹ができるまで大変な作業が待っていいる。その工程表は下記の通り。

「おひさまスパーリングで乾杯!プロジエクト」の酒づくりも「知的のんべえ酒づくり」も酒づくりでは次の工程が大事です。

「一麹...製麹、二酛(もと)...酒母(しゅぼ)、三造り...醪(もろみ)」といわれるように、酒造りで最も大切なものの一つが麹(こうじ)です。今回は、福島県の酒造好適米「美山錦」と麹菌(もやし)「ふくしま夢酵母」を使いました。

普通蔵元は麹室には外部の者は入れないのだが、受講者の体験ということで蒸米に「もやし」を振りかけることができた。この後、蔵人による切り替えしなどの温度コントロールをしながら麹の繁殖をさせていく。

その後、造りの工程では添え仕込み、仲仕込み、留仕込みの3段仕込みを行って酒が出来上がる。「おひさまスパーリングで乾杯!プロジエクト」の酒づくりは1泊2日だったので「造り」の工程は体験しなかった。3月1日にはできあがた酒で乾杯し懇親を深める。さて、炭酸ガスの入った酒とはどんな酒だろうか、シャンペンのような物なのだろうか、味はどうかなど当日が楽しみである。また、申し込んだ本数だけ持ち帰ることができる。

酒づくりで最も大事な製麹についてネットで調べると次のようなことがわかった。

『麹はカビの一種である黄麹菌(きこうじきん)を蒸米の表面から中心部分へと繁殖させたもので、デンプン分解酵素、タンパク分解酵素、脂肪分解酵素など、様々な酵素の供給源として用いますが、特に重要なのはデンプン分解酵素であるアミラーゼで、米のデンプンを分解しブドウ糖に変える働きを持ちます。そのブドウ糖を清酒酵母が利用してアルコール発酵を行います。

また、麹菌が生育する過程で様々な成分を麹内に蓄えます。これらの成分は醪(もろみ)中に溶け出して、清酒酵母の栄養源となるだけでなく、お酒の旨味成分として酒質に大きな影響を与えます。

麹はまず、約30℃に冷却された蒸米に「もやし」と呼ばれる麹菌の胞子を均一に振りかけ、温度、湿度を最適に調整した麹室(こうじむろ:単に「むろ」ともいう)に取り込みます。

麹菌が繁殖しだすと、自らの発する熱のため、次第に麹の周囲の温度は上昇してきます。このままにしておくと、麹の繁殖が止まってしまうので、「切返し(きりかえし:麹の繁殖した蒸米の堆積を、手でほぐす)」という操作により温度コントロールを行ないます。現在では機械により温度コントロールする自動製麹(じどうせいきく)も行なわれています。

できあがった麹は酒質に大きな影響を与えるため、純白で香りが良く、乾燥していてさばけの良い、ふんわりとした総破精(そうはぜ)、もしくは突き破精(つきはぜ)のもので、使用目的に合致した良い品質のものでなければなりません。』

手づくりなので麹ができるまで大変な作業が待っていいる。その工程表は下記の通り。