2011年8月 30日(火)快晴

豊齢研ITサロン会津のパソコン教室に入会して間もなく当時では最新のNECデスクトップパソコン・ノビやA3まで印刷できるプリンター、そしてスキャナーを揃えた約40万円。プリンターは2年前に故障し買え換えた。パソコンは10年経って故障し廃棄。スキャナーはまだ大丈夫かな?(ほとんど使用していない)

豊齢研ITサロン会津のパソコン教室に入会して間もなく当時では最新のNECデスクトップパソコン・ノビやA3まで印刷できるプリンター、そしてスキャナーを揃えた約40万円。プリンターは2年前に故障し買え換えた。パソコンは10年経って故障し廃棄。スキャナーはまだ大丈夫かな?(ほとんど使用していない)

8月26日(金)コジマ電気でノートパソコンセブンを購入。セットでプリンターも購入。

27日(土)午前中 自宅でMEパソコンのハードデスクを別なパソコンに繋いでデーターを取り出そうと試みたができなかった。

30日(火)午後1時半コジマ電気に行く。古いパソコンは無償で引き取り,メール設定、セキュリテー(ウイルスバスター)の設定、マイクロソフトオフィスホームアンドビジネス2010のプロダクトキーも入力してくれた。仕事をしながら約2時間対応してくれた。家電製品アドバイザーの資格を持つ店員さんだった。好感のもてる方だった。

ハードデスクの読み取りは少し時間をくださいというのでお願いした。

27日(土)午後4時59分には会津鉄道「冷え冷え生ビール」列車。akiさんのコメントにあるように西若松駅から会津田島駅を往復するだけですが、じゃんけん大会などもあっておおいに盛り上った。これも赤字路線「会津鉄道」を応援することになる。

27日(土)午後4時59分には会津鉄道「冷え冷え生ビール」列車。akiさんのコメントにあるように西若松駅から会津田島駅を往復するだけですが、じゃんけん大会などもあっておおいに盛り上った。これも赤字路線「会津鉄道」を応援することになる。

話が前後しますが、町内区長としての仕事も忙しい。

前にアップしたように翌28日(日)は町内のアメシロ消毒。大発生。薬をかけると雪が降るようにぼたぼたと落ちた。町内役員・青壮年19名が3台の散布車に便乗して作業をした。町内の協力に区長として感謝する。町民も同じ気持ちである。午後12時半からは秀長寺の本堂を借りて直会をした。異年代が集まって飲食し町内の事など語り合う。これがとっても大事。

30日(月)町内区域側溝整備について次ぎのような要望書を作成し福島県会津若松建設事務所にでかけた。「県道中沢・西若松停車場線(材木町一丁目)・・・・・中略

年次計画で西側の側溝整備ありがとうございます。・・・・・今年度東側の側溝整備をしていただきましたがグリーチング(金属の蓋)の数が少なく間隔もまちまち・・・・中略 川ざらいや不測の事態が生じた時対応出来ない。グリーチングを増設してほしい」というような要望をした。

31日(火)午後1時半役所職員2名現場視察。地域住民の声を聞く。工事検査後対応したいとう。議員などにお願いせず現場を見てもらい住民の声を聞いてもらう方法で区長としての仕事をしていきたいと思っている。

ブログをアップする時間も気力もなかった。

9月にはまた日記を書き続けたいと思っています。

豊齢研ITサロン会津のパソコン教室に入会して間もなく当時では最新のNECデスクトップパソコン・ノビやA3まで印刷できるプリンター、そしてスキャナーを揃えた約40万円。プリンターは2年前に故障し買え換えた。パソコンは10年経って故障し廃棄。スキャナーはまだ大丈夫かな?(ほとんど使用していない)

豊齢研ITサロン会津のパソコン教室に入会して間もなく当時では最新のNECデスクトップパソコン・ノビやA3まで印刷できるプリンター、そしてスキャナーを揃えた約40万円。プリンターは2年前に故障し買え換えた。パソコンは10年経って故障し廃棄。スキャナーはまだ大丈夫かな?(ほとんど使用していない)8月26日(金)コジマ電気でノートパソコンセブンを購入。セットでプリンターも購入。

27日(土)午前中 自宅でMEパソコンのハードデスクを別なパソコンに繋いでデーターを取り出そうと試みたができなかった。

30日(火)午後1時半コジマ電気に行く。古いパソコンは無償で引き取り,メール設定、セキュリテー(ウイルスバスター)の設定、マイクロソフトオフィスホームアンドビジネス2010のプロダクトキーも入力してくれた。仕事をしながら約2時間対応してくれた。家電製品アドバイザーの資格を持つ店員さんだった。好感のもてる方だった。

ハードデスクの読み取りは少し時間をくださいというのでお願いした。

27日(土)午後4時59分には会津鉄道「冷え冷え生ビール」列車。akiさんのコメントにあるように西若松駅から会津田島駅を往復するだけですが、じゃんけん大会などもあっておおいに盛り上った。これも赤字路線「会津鉄道」を応援することになる。

27日(土)午後4時59分には会津鉄道「冷え冷え生ビール」列車。akiさんのコメントにあるように西若松駅から会津田島駅を往復するだけですが、じゃんけん大会などもあっておおいに盛り上った。これも赤字路線「会津鉄道」を応援することになる。話が前後しますが、町内区長としての仕事も忙しい。

前にアップしたように翌28日(日)は町内のアメシロ消毒。大発生。薬をかけると雪が降るようにぼたぼたと落ちた。町内役員・青壮年19名が3台の散布車に便乗して作業をした。町内の協力に区長として感謝する。町民も同じ気持ちである。午後12時半からは秀長寺の本堂を借りて直会をした。異年代が集まって飲食し町内の事など語り合う。これがとっても大事。

30日(月)町内区域側溝整備について次ぎのような要望書を作成し福島県会津若松建設事務所にでかけた。「県道中沢・西若松停車場線(材木町一丁目)・・・・・中略

年次計画で西側の側溝整備ありがとうございます。・・・・・今年度東側の側溝整備をしていただきましたがグリーチング(金属の蓋)の数が少なく間隔もまちまち・・・・中略 川ざらいや不測の事態が生じた時対応出来ない。グリーチングを増設してほしい」というような要望をした。

31日(火)午後1時半役所職員2名現場視察。地域住民の声を聞く。工事検査後対応したいとう。議員などにお願いせず現場を見てもらい住民の声を聞いてもらう方法で区長としての仕事をしていきたいと思っている。

ブログをアップする時間も気力もなかった。

9月にはまた日記を書き続けたいと思っています。

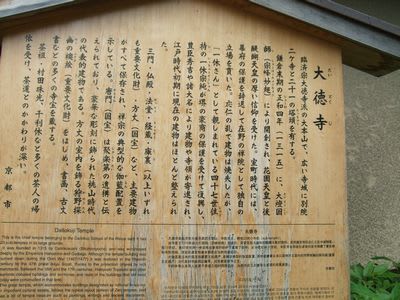

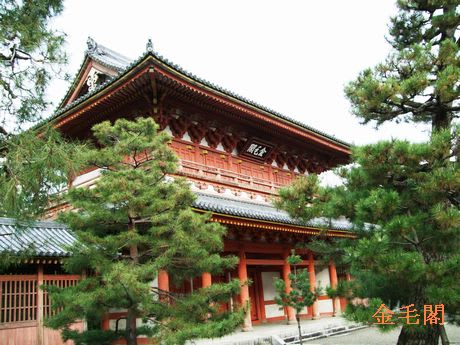

方広寺すぐ隣にあった。

方広寺すぐ隣にあった。 10年使っていたデスクトップのパソコンが使用不可となった。主に孫がゲームなどしていたパソコンなので故障してもしかたがない。ただ、バックアップしていなかったので写真類はだめかもしれない。他のパソコンと繋いでとりだせるかもしれないので一応試してみる。電気製品は故障しても仕方がないが、2年しか使っていないプリンターまで故障してしまったのには少しがっかり。 市内の大型電気店に行ってノートパソコンとプリンターを購入した。 故障したパソコンやプリンターは大型店で処分してもらうことにした。

10年使っていたデスクトップのパソコンが使用不可となった。主に孫がゲームなどしていたパソコンなので故障してもしかたがない。ただ、バックアップしていなかったので写真類はだめかもしれない。他のパソコンと繋いでとりだせるかもしれないので一応試してみる。電気製品は故障しても仕方がないが、2年しか使っていないプリンターまで故障してしまったのには少しがっかり。 市内の大型電気店に行ってノートパソコンとプリンターを購入した。 故障したパソコンやプリンターは大型店で処分してもらうことにした。

まず、はじめに行ったのが「智積院」。この寺は真言宗智山派の総本山。

まず、はじめに行ったのが「智積院」。この寺は真言宗智山派の総本山。

(つづく)

(つづく) 雨上がりの「高桐院」の草木の緑は長く続く石畳とマッチして実に美しかった。妻も感動写真を随分撮った。

雨上がりの「高桐院」の草木の緑は長く続く石畳とマッチして実に美しかった。妻も感動写真を随分撮った。

夏バテか腰痛か なんとなく身体がだるく 気力が落ちている。この倦怠感はなんだろう。 今年は猛暑対策にアサガオを植えてみた。

夏バテか腰痛か なんとなく身体がだるく 気力が落ちている。この倦怠感はなんだろう。 今年は猛暑対策にアサガオを植えてみた。

(つづく)

(つづく)

年々盛大になり新会津若松市長 室井 照平氏も来賓として駆けつけ「地域発展のために伝統行事として盛り上げていってほしいと」の挨拶をされた。心強いことばであり、これが下町の風物詩でなく全市民に認知されることを願う。秋の藩侯行列や東山温泉・神明通り・駅前などの盆踊りは主催者がいて予算もあり実行されている。城西地区実行委員会が実施している「灯ろう流し」は藩侯行列や盆踊りに匹敵するような行事に会津若松市当局や観光公社、商工会議所などが積極的に参与してほしい。須賀川市の花火大会などははじめは一少女の悲しい殺人事件の供養・鎮魂として花火が打ち上げられた。それを市当局も市民も企業も応援し、福島県内では打ち上げられる場所がない2尺玉も打ち上げられるような大会になっている。

年々盛大になり新会津若松市長 室井 照平氏も来賓として駆けつけ「地域発展のために伝統行事として盛り上げていってほしいと」の挨拶をされた。心強いことばであり、これが下町の風物詩でなく全市民に認知されることを願う。秋の藩侯行列や東山温泉・神明通り・駅前などの盆踊りは主催者がいて予算もあり実行されている。城西地区実行委員会が実施している「灯ろう流し」は藩侯行列や盆踊りに匹敵するような行事に会津若松市当局や観光公社、商工会議所などが積極的に参与してほしい。須賀川市の花火大会などははじめは一少女の悲しい殺人事件の供養・鎮魂として花火が打ち上げられた。それを市当局も市民も企業も応援し、福島県内では打ち上げられる場所がない2尺玉も打ち上げられるような大会になっている。

(つづく)

(つづく)