宮殿「マン・シン・パレス」から

南に移動したところに

11世紀に建造された

ヒンドゥー教の二つの寺院がある。

「サス」は“義理の母親”

「バフ」は“義理の娘”の意味で

夫々 信仰する神は違い 義母は「ヴィシュヌ神」を、

義理の娘は「シヴァ神」を信仰していたため

隣り合って 二つの寺院を建てたという。

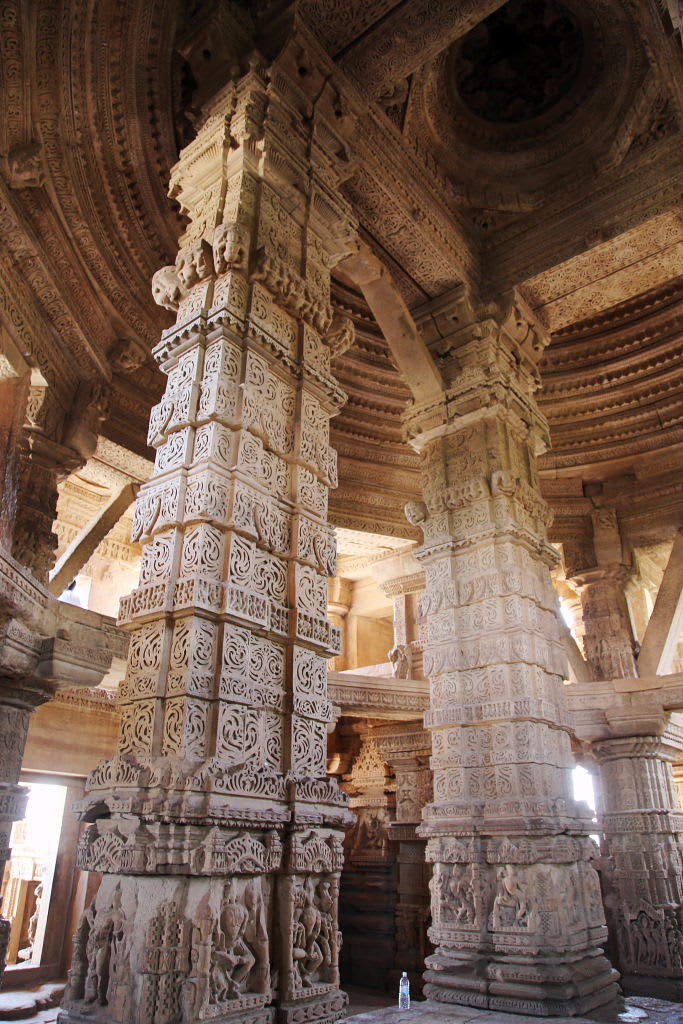

その一つ 手前の「サス寺院」は

大きく重厚で内部の巨大な4本の柱が

建物全体を支えている。

因みに 義理の母親”が信仰した「ヴィシュヌ神」は

資料によると ヒンドゥー教の3最高神の一人。

宇宙の維持を司る神とされ

青黒い肌と蓮華の様な眼

4本の腕にはそれぞれ「円盤」「法螺貝」

「棍棒」「蓮華」を持った姿で表される。

また ガルダ(金翅鳥)に乗って

空を飛ぶ姿もよく知られている。

ヴィシュヌ神は

アヴァターラ(化身)と呼ばれる

10の姿(「魚」「亀」「猪)」「人獅子)」

「矮人」「斧を持ったラーマ」「ラーマ」

「クリシュナ」「ブッダ(仏教の始祖)」「カルキ」)に

変身して地上に現れるとされる。

特に クリシュナは 叙事詩「マハーバーラタ」で

ラーマは 叙事詩「ラーマーヤナ」で語られている。