戸定が丘歴史公園に入って約1時間。

戸定歴史館で徳川慶喜の遺品を拝見し、公園内の木々の彩りを愉しんだ。

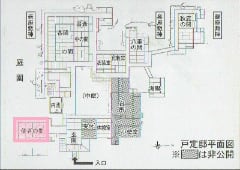

徳川昭武の屋敷であった戸定邸【国指定重要文化財】に入る。

入場料は150円だが、戸定歴史館の共通券は240円(20%OFF)。

この日は歴史館の特別展のため、歴史館の入館料が2倍だったので、共通券は360円。

徳川昭武は、水戸藩主・徳川斉昭の十八男で、15代将軍・徳川慶喜の異母弟にあたる。

慶喜が将軍に就任すると、御三卿の清水家に養子に出る。これは当時子のいなかった慶喜が昭武を将軍の後継と考えており、将軍位に就くことのできる御三卿に養子に出したという。

13歳のとき、慶応3年(1867年)のパリ万博には、国内事情で日本を離れられない慶喜の名代として派遣され、ヨーロッパ各国を歴訪し、パリに留学した。

在仏のまま大政奉還を迎えたが、明治政府により帰国を求められ帰国。水戸藩主に就任し、明治2年(1869年)の版籍奉還まで藩主を務め、明治4年(1871年)の廃藩置県まで知藩事を務めた。

明治16年(1883年)隠居し、水戸徳川家の家督を甥に譲り、自身は松戸の戸定邸に移った。

明治25年(1892年)子の武定が3歳にして子爵に封ぜられ、松戸徳川家が成立する。

明治43年(1910年)没。

入口から左サイドにある棟は使者の間という。

この部屋は、身分の高い訪問者のお供の者たちが主人を待つ控え室であった。

お供の者たちは現在の入口である正面玄関は使えず、お供の者専用の玄関から出入りする必要があった。

そしてこの棟だけは昭和21年に撤去されていたが、平成8年に印西市で発見され平成10年に再び移築された。

欄間には、鳥だか雲だかをかたどった意匠が施されている。

これはコウモリであるとされ、魔除けのための意匠だという。

使者の間からの景色。

灯籠などの造作がいいですなぁ~。

使者の間から見える一本の木。

根本は一本だが、上は三種類の木に分かれている。

使者の間から玄関に戻ると、老人の群れが大挙して入ってきた!

その群れを率いて、齢60ほどのガイドが解説をしている。

私もその群れに混ざって、ガイドを拝聴することにした。

木造の和風建築に突如現れる石造りの間、内蔵。

石造りであるのは防火のため。

建築当時としては珍しく、床部分の石が研磨されてすべすべになっている。

内蔵の中には、高松宮喜久子妃殿下のご婚礼の際に使われた長押しが展示されている。

喜久子妃殿下は徳川慶喜の孫にあたられる。

こぎれいな中庭がすごくいい!!

内蔵の先は表屋敷棟。

表屋敷棟の廊下は約13メートル。

廊下の梁に使われている木は、つぎはぎのない一本の杉の大木。

柱に使われている杉も木目がまっすぐで、フシのない見事なもの。

一見質素にも見える屋敷であるが、こういうところには贅を尽くしている。

廊下から望む戸定邸庭園【千葉県指定名勝】。

なだらかな起伏のある土地には芝生を敷きつめ、周りを丸い植え込みで囲んでいる。

和洋折衷庭園の初期の作例であるという。

客間は接客用の部屋であり、この屋敷の中心。

床の間と違い棚を設けた書院造り。

客間の欄間は、双葉葵。徳川家の家紋「三つ葉葵」をモチーフとしている。

現実には存在しない三つ葉のアオイではなく、現実に存在する双葉のアオイを描く。

戸定邸には、嘉仁親王(のちの大正天皇)が行啓されたこともあり、この客間に腰を掛けられた。

また異母兄の徳川慶喜もたびたび戸定邸を訪れ、共通の趣味である写真談義をしたり戸定邸の写真を撮ったりした。

フツカ ニバン

ニテ マイル

サシツカエ ナキヤ

ヘンジ マツ

トクガワ ケイキ

明治4年5月30日に慶喜から昭武に宛てて送られた電報。

表座敷棟、客間の裏は書斎。

屋敷で最も日当たりが良い部屋で、主人の昭武のプライベートルームであった。

通常、主人のプライベートルームは屋敷の一番奥の部屋であるが、その部屋は生母と妻にあてがわれていた。

昭武はこの部屋でよくフランス語を学んでいたという。

表座敷から奥座敷へ。

ここも木々の手入れが行き届いてこぎれいですな~。

よく見ると外の景色が微妙に波打って見えるのは、硝子が建築当時のものである証である。

奥座敷棟の一部屋は「八重の間」と呼ばれる。

こちらは昭武の後妻・斉藤八重のプライベートルーム。

昭武は明治16年(1883年)に先妻・瑛子を亡くしている。

(このことにより隠居を決心したらしい)

奥座敷から離れ、湯殿へ。

湯桶(風呂桶)は部屋の割には小さく、そしてかなり深い。座ると全身が完全に入ってしまう。

そのため、現在のように風呂桶に浸かるのではなく、湯浴みのみをするための部屋だったらしい。

湯桶は昭和になって設けられたものといわれ、湯桶とコンクリの床以外の部分が建築当初からの部分であるという。

湯殿脇の中庭は、ワンポイントの紅葉がなんともいえないねぇ。

次いで離れ座敷。

屋敷で最も奥の部屋は「秋庭の間」と呼ばれ、昭武の生母・

睦子は「秋庭」と号し、この部屋で和歌を嗜んだという。

欄間は蝶をかたどったものと、竹と雀をかたどったものが掛けられている。

蝶の欄間は、和歌を嗜んだ女性らしい意匠。

竹と雀の欄間は、秋庭の実家・萬里小路家の家紋「竹に雀」にちなんでいる。

釘隠しには四葉葵。

最後にガイドの御仁とご老体一行は、私が最初に入った使者の間に入って、その由来を話していた。

戸定邸を出た。

見事なるイチョウの頭上には、冬晴れの蒼天がひろがっていた。