足の痛みはかかとの上の筋の痛みに移ってきました。但し、くるぶしの内側部分の痛み

数倍あるいは十倍以上痛いです。

ところが、試しにかまわず歩いてみたら歩けるのです。変にカバーするより、スイスイ

とまでは行かないまでも、注意して保護しているのだというような歩き方ではない歩き方を

すれば歩けるのです。

何かへんです。

ちょっと怖いような夕暮れ

寒いですね。正月以降の寒さは12月の寒さとは全く違うような気がしてきました。寒さに

力強さのようなものがあるのを感じます。

気持ちの面では、12月は、今年はずっと外出をひかえていましたが、連年は暮れの賑わいとか、

クリスマスはやらないにしても、何となく楽しい気分になりますが、正月以降は、ず~~っと、

もう楽しいことは無いなと、子供の頃から思ってきました。

節分なんてのは比べものになりません。ましてや お雛様 なんてのがありますが、これまでの

我が人生には関係ありませんでしたし。

そして3月は「春は名のみの風の寒さよ」と、やたら東風が寒い時期です。桜が咲いても

まだ寒い。「花冷え」と言うのだそうですが。

さて、そういう冴えないことをくたくたと書いていてもしかたがありません。

正月早々、台所と浴室の間の引き戸がやたら重たくなって開閉にちょっと気になる

くらいになってしまいました。

そうなったら、我が家では私の出番です。重いおもい戸をはずすと、十数年の間に

ワタくずのようなものが数限りなく往復する戸車の所に溜まって、それを引きずり

ながら固まってしまい、戸車の回転の妨げとなっていたようです。

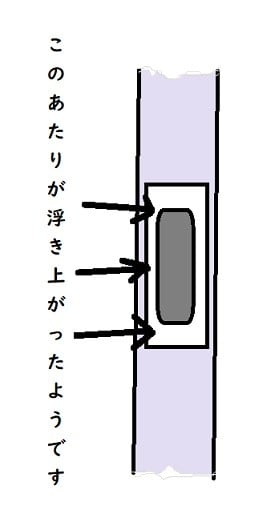

次にトイレのドアが、何か引っかかる。これも、よく観察してみたらドアロックが

カチッとかかるところで、受け側の板金が浮き上がってきていたので、素直にカチッと

鍵が開きにくくなっていたようで、これは金板を傷つけてはいけないので、古着の布を

当ててガンガンと金槌で叩いたらロックが楽にできるようになりました。道理で油を

注してもあまり効果が無かったわけです。正月早々点数を少し上げたかもしれません。

作業中は足の痛みは忘れていました。まあ、その程度の痛みなんでしょうね。

話は変わって、いま何冊か並列で少しずつ読んでいます。明治に書かれたこの小説の時代の

前は、何せ江戸時代ですから今の言葉使いとは違っているし、侍たちは参勤交代で江戸に

集まるとは言え、標準語がなかったので、それぞれの国の言葉でしゃべっていたのだとか。

通じにくかったでしょうね。それと発音も地方色豊かだったのではないかと思います。

悪いものが地域に入ってこないようにのためでしょうか。

隣町との境に立っていました。

それなので、明治期は全国に通じる言葉を作るのが大変だったようです。その頃の作家たちも

我々現代人が分からないような苦労があったようです。そういうことを書いた文はありますが、

幾つかの例を挙げるくらいですから、われわれは「おゝそうだったのか」と思うくらいですが、

実際は数限りが無いほど混乱していたのかもしれません。

いま思い出したのですが、鉄道なんていう語は「陸蒸気(おかじょうき)」と言っていたのだ

ということでした。普段使用する書くものは毛筆とペンと区別するために、ペンという語を

そのまま日本語にしちゃったわけでしょうね。野球は棒球と言っていたとか。ベースボールと

そのまま言わなかったのですね。ついでに、蹴球とか籠球とか庭球とか・・・・。そういうのを

纏めた本はあるのでしょうか。しかしあったとして、面白そうと思って買って読もうと思っても、

少し読んだら「もう、イイヨ」と、挙げられる例の多さにうんざりしてしまうような気がします。

中には好きですきでしかたがないと言う人もいるかも知れませんが。