17日間にわたった東京オリンピック。昨日、史上最多の33競技339種目の熱い戦いに幕が降ろされました。コロナ禍という逆境の中で、リスクを最小限に抑えつつ大会を無事に終えることができたのは、力の限りを尽くした選手はもとより、大会関係者や多くのボランティアの皆さんのひたむきな努力あってこそ。東京大会に関わったすべての方々に感謝を込めて、本当にお疲れさまでしたと言いたいと思います。

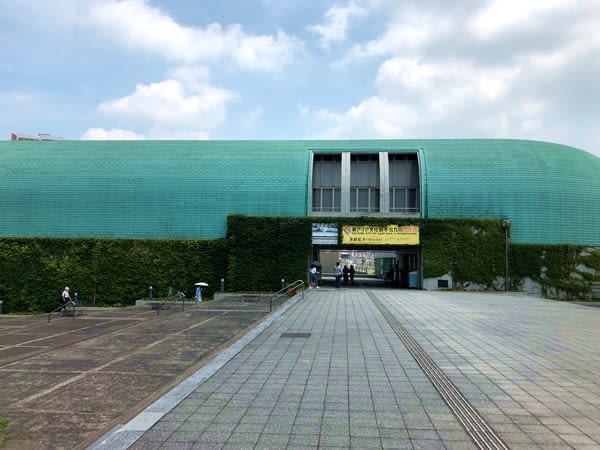

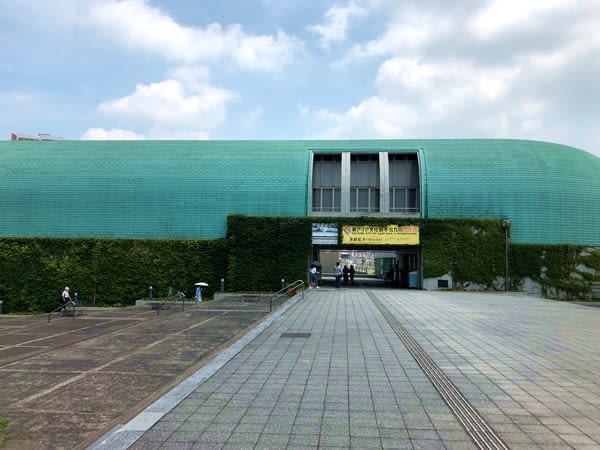

小倉北区勝浦公園内にある北九州市立文学館。半円柱状の特徴的な建物は、隣接する中央図書館と共通のデザインで、建築界のノーベル賞と言われるプリツカー賞を受けた磯崎新氏が設計したものです。

磯崎氏と北九州市は何かと縁があるようで、このほかにも北九州市立美術館(本館・アネックス)、北九州国際会議場、西日本総合展示場本館など、磯崎氏が設計を手掛けた建築物がいくつかあります。

建物の下半分は、びっしりとツタに覆われていました。

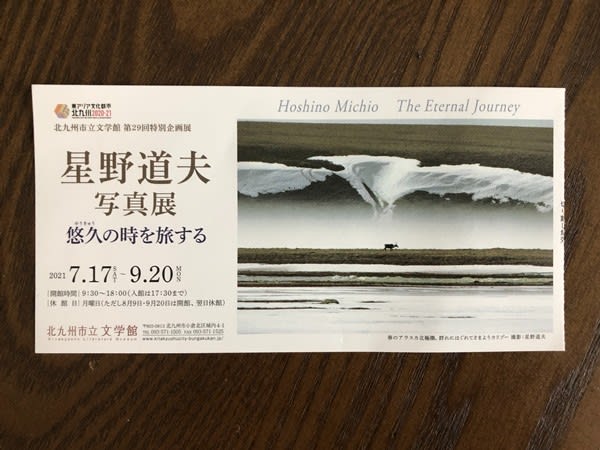

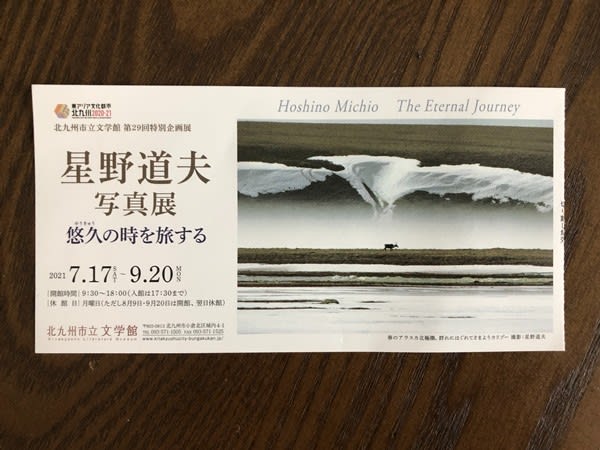

北九州市立文学館では、7月17日から9月20日までの間、『星野道夫写真展~悠久の時を旅する』が行われています。(8月6日、福岡県では新型コロナの特別警報が発令され、県や市が運営する公共施設の多くが閉鎖されましたが、この写真展については感染防止対策を徹底した上で、予定の会期で開催を継続するとのことです)

文学館1階奥の企画展示室が、写真展の会場となっています。入口までは写真撮影が認められていました。

ロシア・チュコト半島の湖畔で寛ぐ星野さん。チュコト半島は、ベーリング海峡を挟んでアラスカの対岸です。この写真は、星野さんが急逝した1996年(6月30日~7月16日)に撮られたもの。この長閑な風景からは想像もつきませんが、およそ1カ月後の8月8日、カムチャツカ半島で取材中だった星野さんは、ヒグマに襲われて帰らぬ人となりました。

この日(7月31日)は、奥様の星野直子さんのスライド&トークイベント『悠久の時を旅する 星野道夫が見続けた風景をたどって』が行われました。私たちは早々に申し込んでいたので大丈夫でしたが、申し込みの受付開始からさほど時間が経たないうちに、キャンセル待ちを含めて定員に達したそうです。

ミュージアムショップで、写真・エッセイ集『【新版】悠久の時を旅する』を購入しました。この本は、20歳のときに初めて足を踏み入れたアラスカのシシュマレフ村から、亡くなる直前まで取材していたロシアのカムチャツカ半島まで、星野さんが見つめ続けた自然・風景を展望するもので、アラスカでの体験をもとに自然と人の関わりや生命の意味を問い続けたエッセイ32編を収録した見ごたえ・読みごたえのある一冊です。2012年に刊行されたオリジナル『悠久の時を旅する』に、星野さんの代表作10点の写真と寄稿されたエッセイ3篇を追録して、昨年10月【新版】として発行されました。本書は、次のような構成となっています。

『【新版】悠久の時を旅する』にサイン中の星野直子さん。この本には、2012年のオリジナル刊行にあたって直子さんが寄せたエッセイ『新たなる旅』も収録されています。(写真撮影およびブログ掲載の承諾をいただきました)

写真展のリーフレットには、本の表紙にも使われている『群れにはぐれてさまようカリブー』の写真。

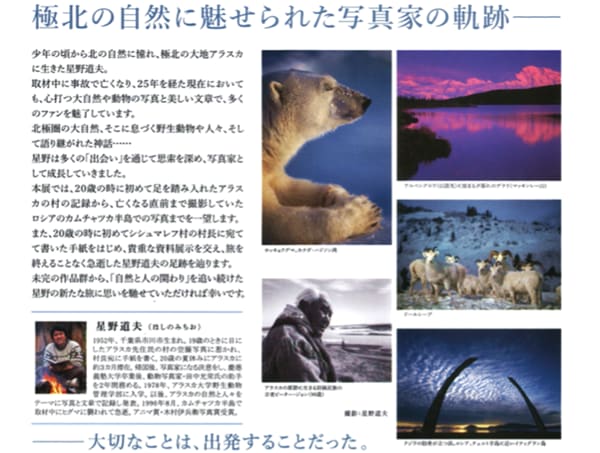

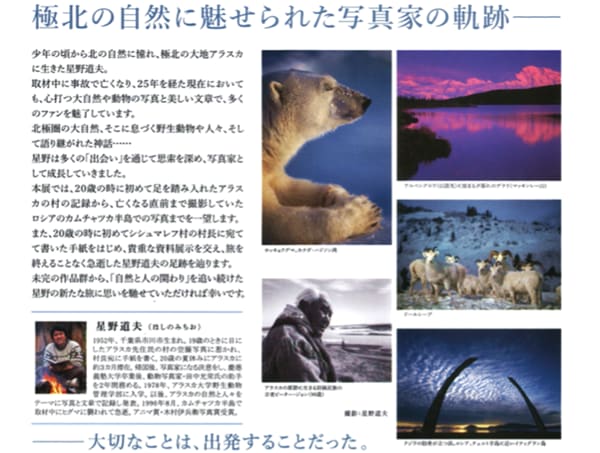

リーフレット裏面。

リーフレットの写真を拡大してみました。『ホッキョクグマ(カナダ・ハドソン湾)』

瞑想する哲学者のような雰囲気を湛えていますね。

これも印象的な写真です。『アルペングロウ(山頂光)に染まる夕暮れのデナリ』

「デナリ」とは北米先住民の言葉で「大きな山」や「偉大なもの」を意味しています。

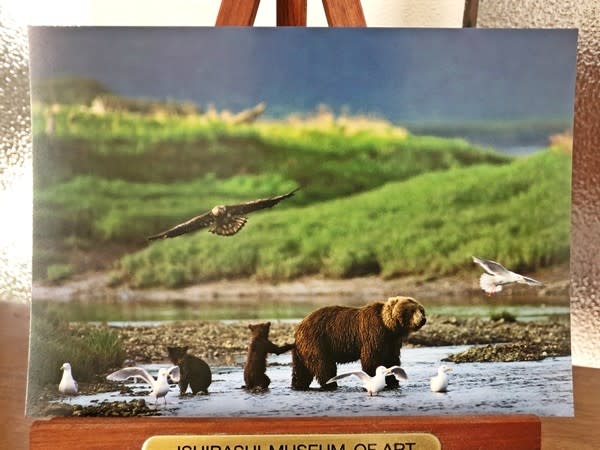

写真・エッセイ集のほかにも、ポストカードを何点か買って帰りました。

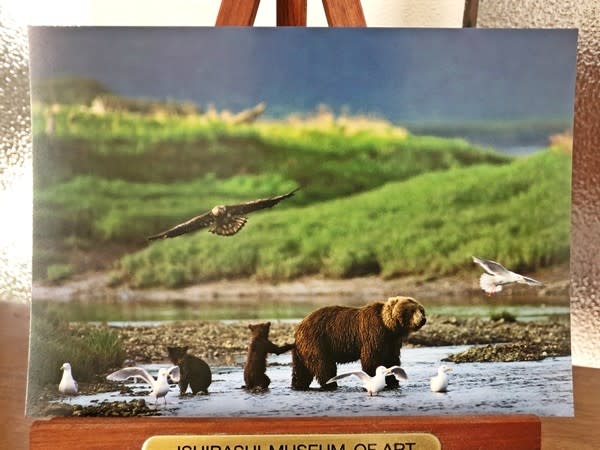

アラスカの大自然。グリズリー親子がサケを食べ終えると、そのおこぼれを狙って、ハクトウワシやカモメが飛び込んできます。

星野道夫さんの最も有名な写真のひとつ。何かに急かされるように河を渡るカリブーの群れを逆光でとらえた印象的な一枚です。フジフィルム・フォトコレクション「日本写真史をつくった101人」にも選ばれていました。

白夜の氷原をさすらうホッキョクグマ。

生後間もないタテゴトアザラシの赤ちゃん。あまりに可愛くあまりに無防備です。

真っ白な毛に覆われ、雪や氷に溶け込むホッキョクギツネ。夏は、ツンドラの岩場で目立たないグレーや褐色に変わります。

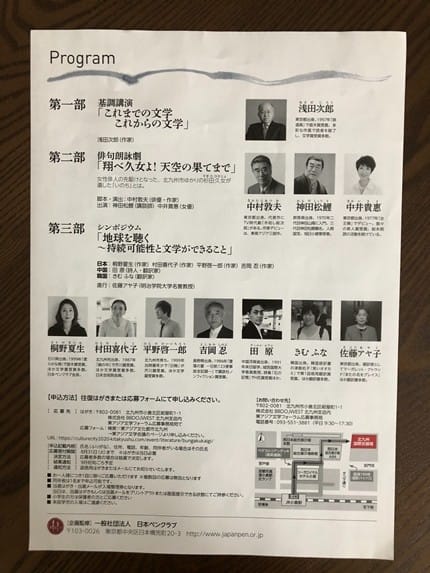

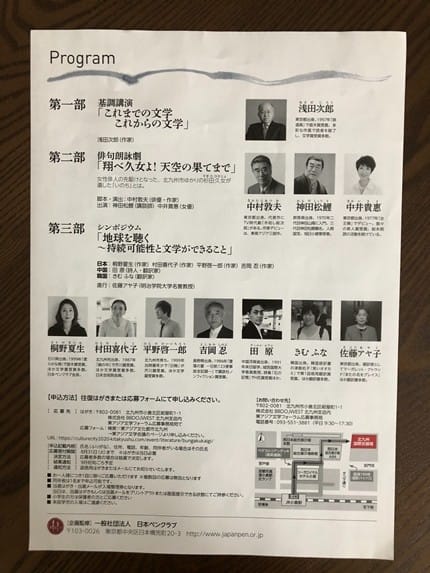

9月20日に北九州国際会議場で行われる「持続可能性と文学ができること~地球を聴く」のリーフレットをもらいました。

出演は、浅田次郎さん、中村敦夫さん、神田松鯉さん、中井貴恵さん、桐野夏生さんら。入場無料ですが、事前申込(往復はがきまたは応募フォーム)が必要です(8月31日まで)。

若いころから星野道夫さんの写真や文章が好きで、「アニマ」とか「マザー・ネイチャーズ」、「週刊朝日」などをよく見ていました。単行本化された著作も何冊か読んだことがあります。星野さんが亡くなって25年になりますが、写真やエッセイを通じて私たちに送り続けたメッセージは、今も輝きを失っていないように思います。

星野道夫写真展『悠久の時を旅する』は、今年は仙台(仙台文学館:5月12日~6月27日)、北九州(市立文学館:7月17~9月20日)、岡山(県立美術館:9月28~11月7日)で行われ、今後数年をかけて全国を巡回する予定です。

🍀

小倉北区勝浦公園内にある北九州市立文学館。半円柱状の特徴的な建物は、隣接する中央図書館と共通のデザインで、建築界のノーベル賞と言われるプリツカー賞を受けた磯崎新氏が設計したものです。

磯崎氏と北九州市は何かと縁があるようで、このほかにも北九州市立美術館(本館・アネックス)、北九州国際会議場、西日本総合展示場本館など、磯崎氏が設計を手掛けた建築物がいくつかあります。

建物の下半分は、びっしりとツタに覆われていました。

北九州市立文学館では、7月17日から9月20日までの間、『星野道夫写真展~悠久の時を旅する』が行われています。(8月6日、福岡県では新型コロナの特別警報が発令され、県や市が運営する公共施設の多くが閉鎖されましたが、この写真展については感染防止対策を徹底した上で、予定の会期で開催を継続するとのことです)

文学館1階奥の企画展示室が、写真展の会場となっています。入口までは写真撮影が認められていました。

ロシア・チュコト半島の湖畔で寛ぐ星野さん。チュコト半島は、ベーリング海峡を挟んでアラスカの対岸です。この写真は、星野さんが急逝した1996年(6月30日~7月16日)に撮られたもの。この長閑な風景からは想像もつきませんが、およそ1カ月後の8月8日、カムチャツカ半島で取材中だった星野さんは、ヒグマに襲われて帰らぬ人となりました。

この日(7月31日)は、奥様の星野直子さんのスライド&トークイベント『悠久の時を旅する 星野道夫が見続けた風景をたどって』が行われました。私たちは早々に申し込んでいたので大丈夫でしたが、申し込みの受付開始からさほど時間が経たないうちに、キャンセル待ちを含めて定員に達したそうです。

ミュージアムショップで、写真・エッセイ集『【新版】悠久の時を旅する』を購入しました。この本は、20歳のときに初めて足を踏み入れたアラスカのシシュマレフ村から、亡くなる直前まで取材していたロシアのカムチャツカ半島まで、星野さんが見つめ続けた自然・風景を展望するもので、アラスカでの体験をもとに自然と人の関わりや生命の意味を問い続けたエッセイ32編を収録した見ごたえ・読みごたえのある一冊です。2012年に刊行されたオリジナル『悠久の時を旅する』に、星野さんの代表作10点の写真と寄稿されたエッセイ3篇を追録して、昨年10月【新版】として発行されました。本書は、次のような構成となっています。

プロローグ 1973年、シシュマレフへ-アラスカとの出会い

第1章 生命の不思議-極北の動物たちとの出会い

第2章 アラスカに生きる-人々との出会い

第3章 季節の色-自然との出会い

第4章 森の声を聴く-神話との出会い

第5章 新しい旅-自然と人との関わりを求めて

第1章 生命の不思議-極北の動物たちとの出会い

第2章 アラスカに生きる-人々との出会い

第3章 季節の色-自然との出会い

第4章 森の声を聴く-神話との出会い

第5章 新しい旅-自然と人との関わりを求めて

『【新版】悠久の時を旅する』にサイン中の星野直子さん。この本には、2012年のオリジナル刊行にあたって直子さんが寄せたエッセイ『新たなる旅』も収録されています。(写真撮影およびブログ掲載の承諾をいただきました)

写真展のリーフレットには、本の表紙にも使われている『群れにはぐれてさまようカリブー』の写真。

リーフレット裏面。

リーフレットの写真を拡大してみました。『ホッキョクグマ(カナダ・ハドソン湾)』

瞑想する哲学者のような雰囲気を湛えていますね。

これも印象的な写真です。『アルペングロウ(山頂光)に染まる夕暮れのデナリ』

「デナリ」とは北米先住民の言葉で「大きな山」や「偉大なもの」を意味しています。

写真・エッセイ集のほかにも、ポストカードを何点か買って帰りました。

アラスカの大自然。グリズリー親子がサケを食べ終えると、そのおこぼれを狙って、ハクトウワシやカモメが飛び込んできます。

星野道夫さんの最も有名な写真のひとつ。何かに急かされるように河を渡るカリブーの群れを逆光でとらえた印象的な一枚です。フジフィルム・フォトコレクション「日本写真史をつくった101人」にも選ばれていました。

白夜の氷原をさすらうホッキョクグマ。

生後間もないタテゴトアザラシの赤ちゃん。あまりに可愛くあまりに無防備です。

真っ白な毛に覆われ、雪や氷に溶け込むホッキョクギツネ。夏は、ツンドラの岩場で目立たないグレーや褐色に変わります。

9月20日に北九州国際会議場で行われる「持続可能性と文学ができること~地球を聴く」のリーフレットをもらいました。

出演は、浅田次郎さん、中村敦夫さん、神田松鯉さん、中井貴恵さん、桐野夏生さんら。入場無料ですが、事前申込(往復はがきまたは応募フォーム)が必要です(8月31日まで)。

若いころから星野道夫さんの写真や文章が好きで、「アニマ」とか「マザー・ネイチャーズ」、「週刊朝日」などをよく見ていました。単行本化された著作も何冊か読んだことがあります。星野さんが亡くなって25年になりますが、写真やエッセイを通じて私たちに送り続けたメッセージは、今も輝きを失っていないように思います。

星野道夫写真展『悠久の時を旅する』は、今年は仙台(仙台文学館:5月12日~6月27日)、北九州(市立文学館:7月17~9月20日)、岡山(県立美術館:9月28~11月7日)で行われ、今後数年をかけて全国を巡回する予定です。