勝鬨橋の一つ上流には佃大橋がある。この橋は、オリンピックと深い関係がある。完成は1964年。つまり前回の東京五輪開催に備えた関連道路として建設されたものだ。

こうしてみると、隅田川最下流の3つの橋は➀勝鬨橋=中止になった1940年の幻の東京五輪➁佃大橋=アジアで初めて実現した1964年の東京五輪➂築地大橋=2020年開催予定の次期東京五輪と、それぞれにオリンピックと深い関係があることがわかる。

この橋建設は、第二次世界大戦後初めて隅田川に増設された橋でもある。

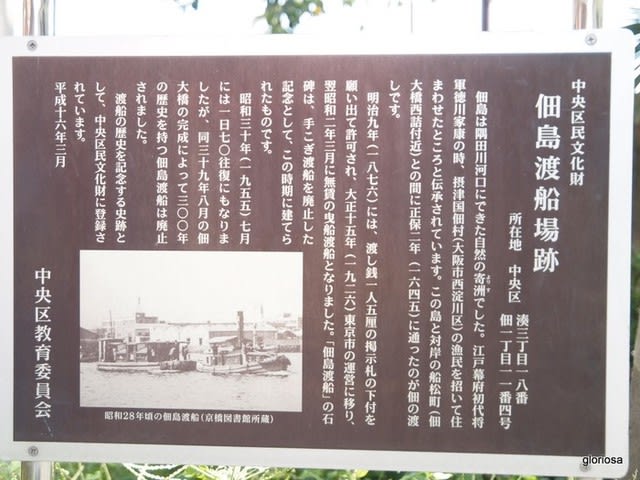

それまでこの地では「佃の渡し」が江戸時代から約320年間運航されていたが、橋の完成によって廃止され、これによって、隅田川にあった渡し船はすべてなくなったという、歴史的なエピソードも。

江戸幕府は首都防衛という観点から、当初橋の建設を極力制限し、多くは渡し船で川の両岸が結ばれる形になっていた。だが、そんな歴史の名残も、ついに終止符が打たれることになった場所だ。

橋越しに見えるリバーサイドのビル群の風景は見ごたえがあるが、橋そのものの形にはあまり面白みがない。

ただ、ここから下流を眺めると、勝鬨橋の2つのアーチの間(昔開閉していた部分)に最下流の築地大橋のアーチがすっぽりとはまって、3つのアーチがある橋に見えていた。

佃大橋を渡れば月島。名物のもんじゃ店が軒を連ねる。

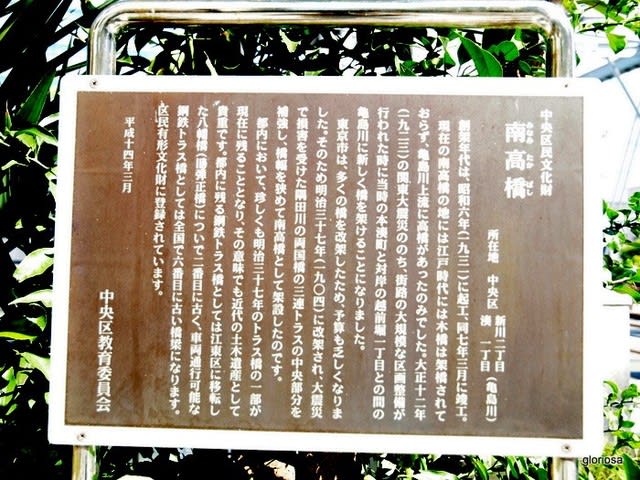

中央大橋の手前で隅田川に注ぎ込むのは亀嶋川だ。その河口に架かる南高橋は、実は「リサイクル橋」だ。

今の橋は1932年に造られたが、使われている資材は関東大震災で破損した旧両国橋のうち、被害の少なかった中央部分を再利用したのだという。

とてもそうは見えない立派な姿をしている。貫禄のある姿が美しい。

南高橋のもう1つ上流に架かるのが、八丁堀にある亀嶋橋。

この界隈には江戸時代の歴史に登場するいろいろな人たちが住んでいたことを表す説明版などが見られる。

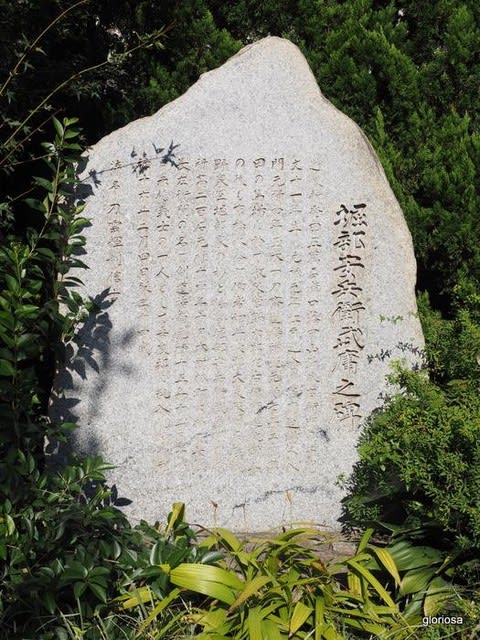

橋の西詰にあるこの碑は、堀部安兵衛が今の八丁堀一丁目に住んでいたことを示すもの。赤穂浪士の一員であり、剣道の達人で高田馬場の決闘でも有名な人物だ。

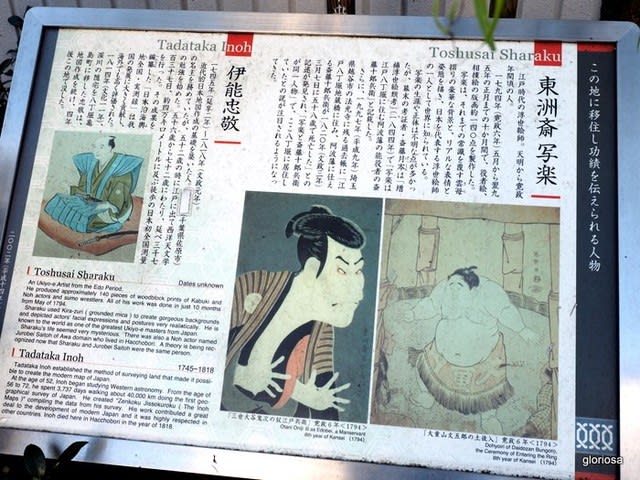

また、橋の南側案内板には、東洲斎写楽と伊能忠敬の名前がある。

伊能は近代的日本地図作成の基礎を築いた人で、富岡八幡宮の近くに住んでいたが、深川から1814年にこの地に移り、4年後ここで亡くなったという。

一方、写楽に関してはだれが写楽だったのかという論争に決着はついていないが、その有力な候補の一人とされる斎藤十郎兵衛がここに住んでいたことから、この説明版が掲げられている。

遡ったついでにもう少し歩こう。

京橋一丁目九番地。歌川広重が1849年から約10年間ここに住んでいた。

本名は安藤重右衛門。歌川豊広の門下に入って、師匠の広と本名の重を取って歌川広重と名乗った。

(昔学校では安藤広重と習ったのだが、いまは歌川広重になっている。浮世絵師としての名前なら、本名の苗字より一門の苗字が適正ということになったのだろう)

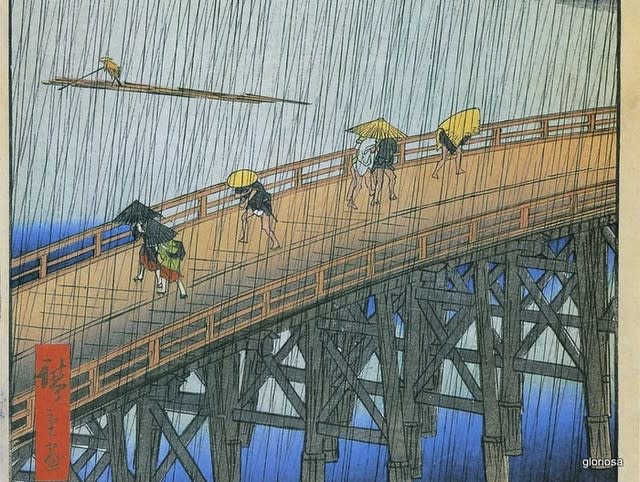

30代で「東海道五十三次」を出版して評判を取り、さらに「名所江戸百景」を描いた。

名所江戸百景はすべてこの地で描かれたものだ。

ただ、あるはずの説明版が見当たらない。近くに住むベテラン職人さんに聞いてみると、「そう、あすこんとこに説明版があったんだけんど、今工事中でどっかに一時避難させちゃったらしいな」。

残念!でも多分この辺りです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます