20170528

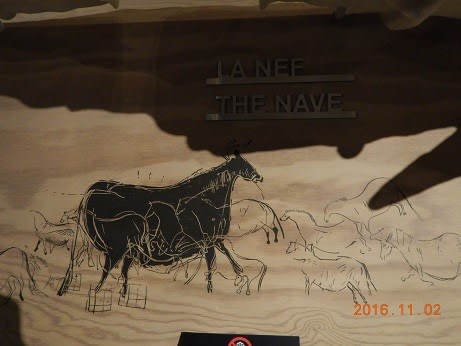

ぽかぽか春庭アート散歩>調和と崇高(6)ラスコー壁画展in東京科学博物館

昨2016年秋、娘息子と出かけた東京科学博物館の展示「ラスコー壁画展」を見ました。約2万年前のクロマニヨン人が描いた彩色画です。

私が見たのは2016年11月02日。東京展が2月28日に終了した後、ラスコー壁画展は宮城へ巡回。2017年3月25日~5月28日までの東北歴史博物館での展示が終了し、7月11日~9月3日(日)に九州国立博物館で展示されます。

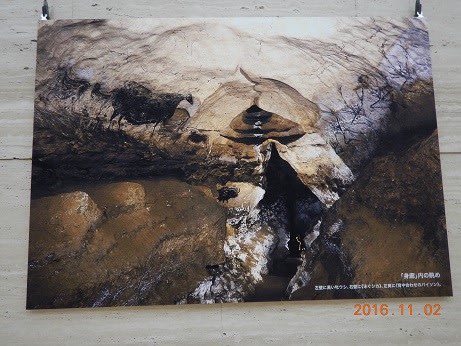

ラスコー壁画展、精巧なレプリカの展示です。フランス現地の壁画は、フランス西南部ヴェゼール渓谷にある洞窟の中に描かれていました。

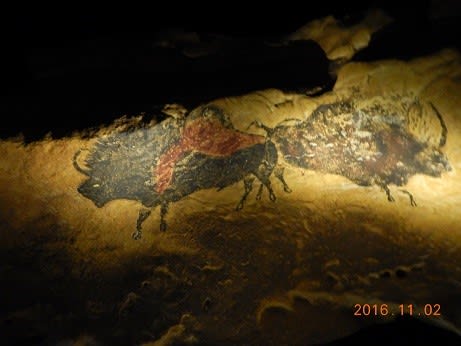

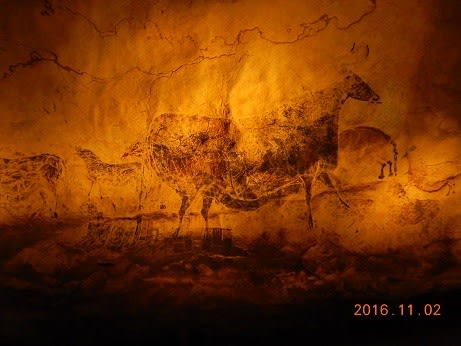

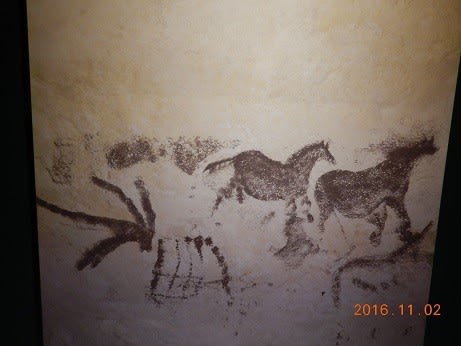

先史時代、オーリニャック文化と呼ばれる時代の狩猟採集民によって、洞窟の側面と天井面には、数百の馬・山羊・羊・野牛・鹿・かもしか・人間・幾何学模様の彩画、刻線画、顔料を吹き付けて刻印した人間の手形などが描かれています。

現在は非公開。1960年代までの公開中、人が排出する二酸化炭素によって絵が劣化したための措置です。

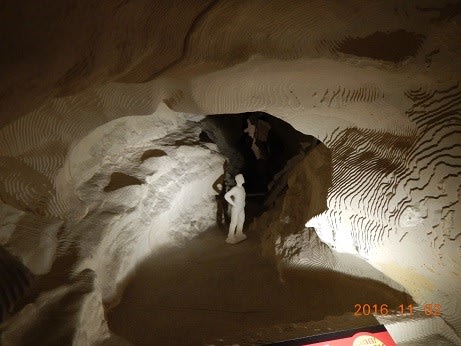

現在の洞窟は、許可された研究者が洞窟内にわずかな時間だけ入れるだけとなっていますが、レプリカ(複製)が公開されています。洞窟近くにはレプリカ1の展示。

科博の展示は、ラスコー4と呼ばれる精巧なレプリカ展示です。洞窟壁画の時代の石器や装身具など、借入品は写真撮影禁止でしたが、レプリカの撮影は自由にできました。

レプリカでも壁画の迫力は十分に見てとることができ、原始のエネルギーを感じ取ることができました。

薄暗い洞窟の奥で、わずかな獣油の灯りを頼りに、手探りで壁一面に動物や人の姿を描いた人々。動物の形を描くことによって、狩猟で得られた獣の魂を慰めることになり、次もまた獲物の豊かな獲得につながるよう、描くことが祈りであり願いであった絵の数々、私は崇高を感じました。

大迫力の動物たち

数分おきに照明が消され、蛍光線画によって、動物の輪郭が浮かび上がる

洞窟のレプリカ

クロマニヨン人たち

クロマニヨン人の装飾品

「サピエンス全史」は、ユヴァル・ノア・ハラリによるベストセラー。人類20万年の歴史のうち、認知革命を経て、農業革命、産業革命、情報革命とたどってきた人類の歴史を未来までに渡って見通す著作です。今まで読んできた「文明史もの」と、どこがどう違って大いにウケたのかわかりませんけれど。

他者と調和して生きようと思い、人類を超えた存在に崇高さを求めてきた人類の歴史。しかし、自然を人の力で支配しようとした農業革命から、いや、人が言葉を自由にあやつれるようになったとき、人間が認知力、言語力を獲得し、想像力を得た頃から、少しずつ何かが壊れていった、という主張。

もし、百万年後に人類がまだ存在しているとしたら、、、、現生人類クロマニヨン人が、ネアンデルタール人の遺伝子を取り込みながら新人類となったように、現代人の遺伝子を取り込んでいるものの、ネアンデルタール人とクロマニヨン人が異なる以上の違いがある人類が地上にあらわれているだろう、という予測、実現しそうです。

私たちが自分たちの祖先の描いた壁画を、「先祖の文化」と感じるように、新しい人類は、私たちが残すチェルノブイリ石棺や中国の長城の残骸を「先祖の文化」と感じるかどうか。

ユヴァル・ノア・ハラリは「人間が、言語によって目の前にないものを表現できるようになって以来、滅亡は目の前にあった」

杉本博司も言う「今日 世界は死んだ もしかすると昨日かもしれない」

私も言っておこう。「私が生きているうちはいやだが、ま、人類はいずれ滅びるでしょうよ、今のうちにやりたことやっておきましょう」

はい、5月27日、古河庭園では薔薇風味ジェラート、ローズティとローズペタルのダブルを食べました。

科博特別展入り口のポスター

<つづく>