レストラン小笠原伯爵邸(新宿河田町)

20180327

ぽかぽか春庭アート散歩>春の建物散歩(3)小笠原伯爵邸その1

建築散歩趣味の春庭、都内にある「お屋敷」シリーズ、駒込の旧前田侯爵邸、小石川の旧細川侯爵邸(和敬塾本館)、上野の旧岩崎邸、白金の旧朝香宮邸など、おもな都内の近代建築お屋敷シリーズを見てきました。ですが、いまだに見ていないのが旧小笠原伯爵邸と鳩山邸。

前田邸や朝香宮邸は、東京都の所管になっているので、無料公開。一方鳩山邸は私邸ですから仕方ないのかもしれませんが、入館料金500円を払うのがちょい惜しくて。(総資産500億円という鳩山家に比べて、悲しき貧乏人)

小笠原邸は、小倉藩下屋敷跡地に、旧小倉藩主の伯爵小笠原長幹(おがさわらながよし)の邸宅として1927(昭和2)年に現在地・新宿区河田町に建てられました。建物はスパニッシュ様式です。

小笠原邸は、長い間、荒れ屋敷になっていたのが、改修工事を終えたあと、高級レストランになりました。2002年レストランとして開店。開店してからずっと見たいと思っていたのですが、ランチ一人前7千円、ディナーコースウン万円という値段におそれをなして食べに行く気にもならず、たまに公開される一般公開日は公開に気づいたころにはいつも人数制限ですでに申し込みが終わっているという状態でした。

yokoちゃんが申し込みをしてくださって、お連れにつれていってもらえることになりました。見学無料!

日本のお屋敷には珍しいスパニッシュ様式の建築を請け負った曽禰中條事務所。曽禰達蔵(1853-1937)がコンドルの弟子1期生4人組のひとりであることは、コンドルを知ったときから知っていました。しかし曽禰達蔵晩年に建築事務所をともに運営していた中條精一郎(1868-1936)が宮本百合子(旧姓中條)の父親だということ、福島県に旅行して安積疏水の歴史展示を見るまで、気づいていませんでした。

(2014年夏の「郡山・安積開拓資料館」見学のことは

https://blog.goo.ne.jp/hal-niwa/e/335009838f9780e67860569a60f5d6ed

曽禰中條事務所の作品は、都内では、慶応大学図書館、明治屋京橋ビル、講談社ビルなどを見ることができます。

1927年に竣工して以来、小笠原長幹伯爵とその一家、妻(貞子1887-1966)と四男三女が暮らしました。

しかし敗戦後は、お決まりのGHQ接収。接収解除後、法務省管轄となり1953-1975まで福祉局中央児童相談所として使用されました。老朽化のため児童相談所が移転したのちは、東京都は修復費用負担を条件として邸宅借り受け者を募集し、現在はインターナショナル青和株式会社が借り受けてレストランを経営しています。

修復前の写真

私は1970年に東京へ出てきて1年半、このお屋敷のとなりで働いていたことがあります。それなのに、お屋敷があることもまったく気づかず、外観の特徴である高い暖炉の煙突にも気づきませんでした。このころ児童福祉に興味を持っていたら、修復前のお屋敷を目にする機会があったのに。

2002年開店当初から庶民には足が向きがたい高級レストランでしたが、修復費用を負担したことを考えると、その費用も料理の一皿の中に含まれているのかもしれません。ただし、修復を担ったのは、ボランティアたちの力もあったと、建物解説パンフレットに書いてありました。

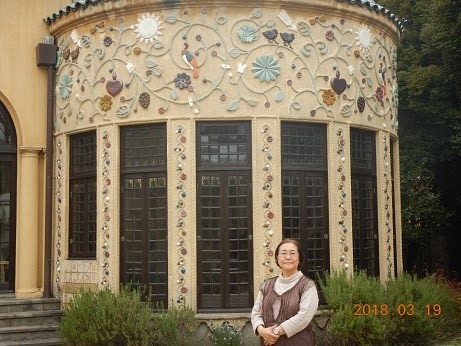

以下、無料公開日(3月19日)のメモです。外観と外回り、パティオ、1階室内、2階室内装飾の順にご紹介。公開時間は15:30-17:00。

外観は見学会前にひととおり見て写真撮影をしました。庭への入り口には「関係者以外立ち入り禁止」と書いてありましたが、玄関受付の女性にたずねたら、「庭はいつでも一般公開しています」とのこと。要するに「自分は関係者であるとの信念をもって立ち入る者は関係者だから立ち入りOK」ということなのだと解釈しました。

西側から玄関を見る

地下鉄都営大江戸線若松河田駅のすぐ近くなのに、入り口まわりにはレストランを思わせる看板などはでていません。ここがレストランだと知っている客以外は、入ってこないと思います。駅を降りたらレストランがあったので、「ふらりと立ち寄ってみた」というのフリの客は想定しておらず、予約と結婚式場利用の客だけで経営なりたっている、という感じでした。

レストランの看板がわり

正面玄関

玄関上のキャノピー(外ひさし)葡萄の実、蔦と葉がデザインされています。

丑寅の鬼門には魔よけの像。解説パンフレットには、このお猿(山王社の使い)と逆向きの写真が載っていましたので、現在の御幣をかついだ猿像は復元ものかも。

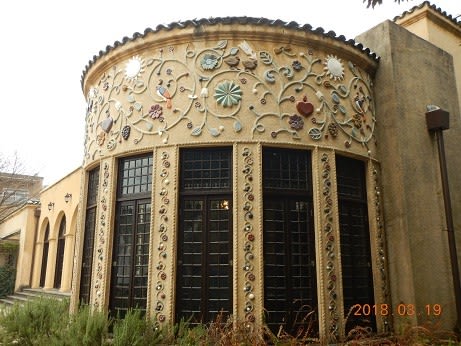

小笠原邸のシンボルとも言える、シガールーム外壁のタイル装飾。

小森忍(1889-1962)の作品「生命の讃歌」。小森は大阪生まれ。戦前は大連市に小森陶磁器研究所を設立し、中国古代陶磁器を研究家でもありました。戦後は、金沢美術工芸大学(現)講師をつとめたのち、北海道で陶芸家として暮らしました。

修復前は1600パーツのほとんどが剥がれ落ちていましたが、奥田武彦(1962-)直子夫妻が当時の色タイル発色を確認しながら1枚ずつ焼き上げたそうです。奥田さんは、現在も文京区の自宅内の窯で陶芸作品を作っています。

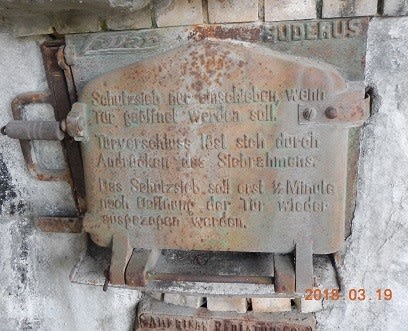

修復前の地下ボイラー室に残されていたボイラー口(ドイツ製)と、現在このボイラー口が取り付けられている焼却炉。でっぷりした鶏?。ただの飾りなのか、本当に焼却炉として使われているのか、あとで聞こうと思っていたのだけれど、聞くのを忘れた。

曽禰達蔵は、定礎板を建物に取り付けることをほとんどしていない人だったそうですが、このお屋敷には定礎銘板を入れました。自作として残す価値のあるお屋敷と感じたのでしょう。

1階パティオ(中庭)

パティオから2階へ上がる外階段

2階から見たパティオ

次回は室内(1階、2階)をご紹介します。

yokoちゃん撮影の見学者

<つづく>