20210522

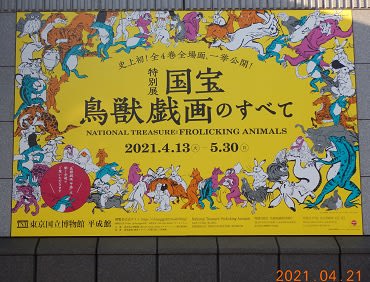

ぽかぽか春庭アート散歩>2021アート散歩早春~春(13)「鳥獣戯画甲乙丙丁全部出しその1甲巻」

国宝中の国宝ともいえる『鳥獣戯画』。去年公開のはずが延期されました。

ようやく2021年4月13日から東京国立博物館で展示をされました。会期後半は混むだろうからと、娘は4月21日午後5時からの入館予約を取ってくれました。私が一般申し込みから予約しようとしたら、すでに定員に達していて取れなかったのですが、娘がある会員ルートから申し込んだら、午後5-7時の時間でようやく予約できたのです。

どの歴史教科書美術教科書の中にも必ず載っている「だれでも知っている国宝」ですが、実は皆が知っているのは、鳥獣戯画のなかの「甲の巻」。私も見たことのある鳥獣戯画といえば、ウサギとカエルが相撲をとっていたりする甲巻だけでした。今回の展示は、日本初の「甲乙丙丁全部見せます」。そして、断簡や模写まで取り揃えての文字通り「全部出し」。

2020年の緊急事態宣言後、美術館博物館が閉館してしまった例もあるので、急いでみてきたのですが、、、、娘は「午後5時からしかとれなかったので、駆け足で回ることになって、ちょっと不満。次に入館予約があるときは絶対にもっと早い時間から見て回りたい」と言うのです。

2時間あれば、展示室1展示室2を見て回れることは回れるのですが、閉館7時という時間制限に追い立てられる気持ちがいやなんだそうです。入館予約は、何時に入っても出る時間は自由。だったら、お昼ごろ入ってゆっくり見て、結局2時間で出ることになったとしても「ああ、閉館になっちゃう」と、追い立てられなくてすむ、という気分。しかし、4月25日緊急事態発出に伴い、国立東京博物館も臨時閉館してしまったので、「4月21日に見ておいてよかった」ということになりました。

私は5時前に入館列に並んだので、5時5分には平成館の会場に入れたのですが、娘は東洋館のレストランで休憩していて、列に並ぶのが遅れ、入館できたのは5時20分すぎ。娘はひさしぶりに東洋館を全フロア周り、東博庭園をひとめぐりしたところで体力尽き、お茶休憩していたのです。

鳥獣戯画は、京都高山寺に伝来し、現在は甲乙は東京国立博物館に、丙丁は京都国立博物館に寄託されています。また、今回特別出品されている模写や断簡が全部そろって見られるのは、もう当分の間ないだろうというので、貴重な機会でした

東博の口上

国宝「鳥獣戯画」は、誰もが一度は目にしたことのある、日本絵画史上もっとも有名な作品の一つです。本展では、擬人化した動物たちや人びとの営みを墨一色で躍動的に描いた甲・乙・丙・丁全4巻の全場面を、会期を通じて一挙公開! また、かつて4巻から分かれた断簡、さらに原本ではすでに失われた場面を留める模本の数々も集結します。あわせて本展では、秘仏として普段は拝観のかなわない重要文化財「明恵上人(みょうえしょうにん)坐像」をはじめとした至宝によって明恵上人の魅力に迫るとともに、高山寺(こうさんじ)選りすぐりの名宝をご紹介します。

今回の鳥獣戯画展の新機軸。

人気の「甲巻」は、動く歩道に立ち、歩道が絵巻の前を動いていきます。これまで人気作品は、観覧の列に向かって係員が「立ち止まらないでください。前の人との間隔を適切に開け、歩きながら鑑賞してください」と大声で叫び、それでも滞留する人が出たりしてたいへんな騒ぎになってきたのですが。なるほど、味気なくはあるけれど、「動く歩道に立って、自動で運ばれて絵巻鑑賞」というのも、それなりのメリットはある。いったん第一会場を出てもう一度入り口から入れば、何度でも繰り返して「鑑賞自動ライン」に乗ることができます。「甲巻絵巻鑑賞」の自動ライン、私は会場を3回ぐるぐる回って3度、娘は2度繰り返して乗りました。

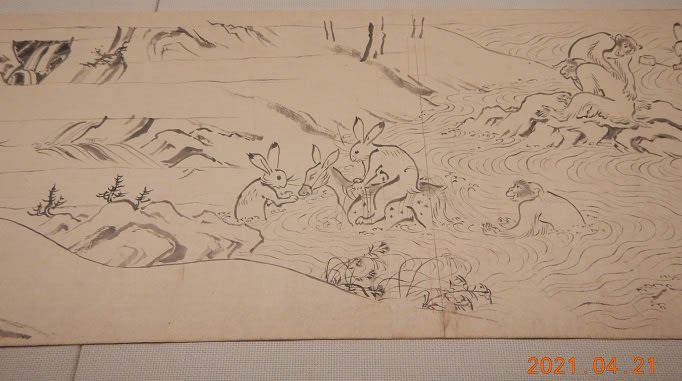

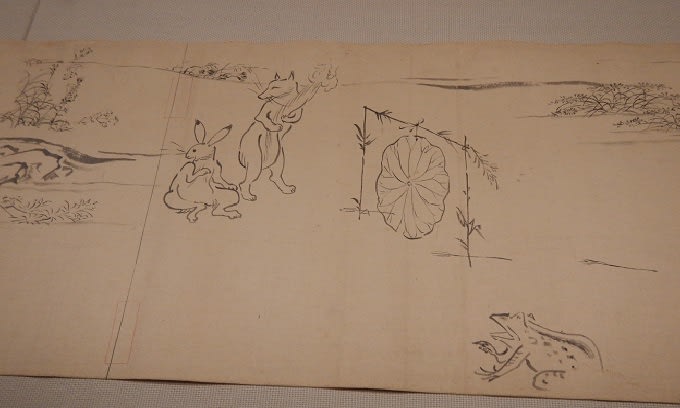

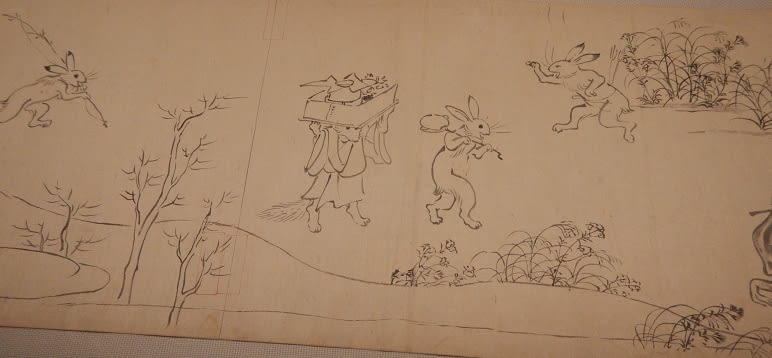

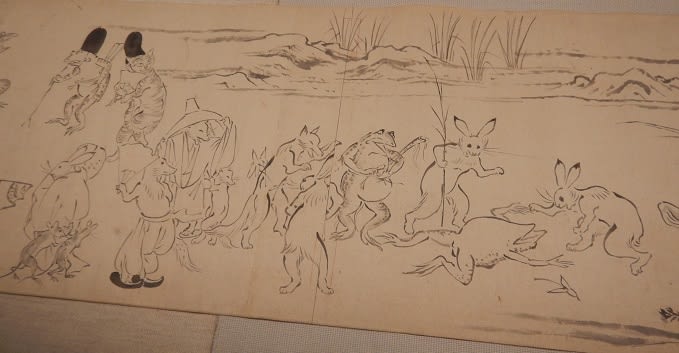

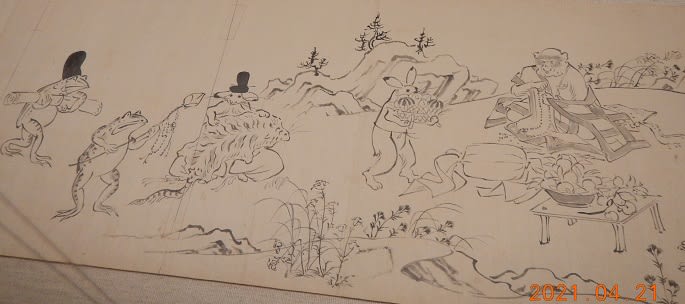

私は、娘が東洋館レストランで休憩している間に、本館で「鳥獣戯画模写」展示を見ておきました。こちらは撮影自由。どうせ私のコンパクトカメラだと、模写も本物も、たいした違いなく写る。模写には、絵巻の紙の継ぎ目に押されている「高山寺」の赤い落款がないので、真贋区別できない私の目にも、本物じゃないことは一目でわかります。本物は写真撮影禁止でしたけれどこの模写をUPしておきます。絵を見た私的メモなので、甲巻の一部模写です。

第3紙鹿に乗るうさぎ

第5紙 蓮の葉を的にした賭弓

第7紙 弓を射る準備

第9紙 銚子を運ぶ兔と荷物を頭にのせて運ぶ狐

第12紙 鹿や猪を僧侶への供物として捧げる

第14紙 蛙がひっくりカエル

第17紙 兔と蛙の相撲

第18,19紙 蛙が兔を投げ飛ばす

第19紙 双六盤と双六石を運ぶ猿

第20紙 兔や狐も読経

第21紙 蛙の本尊を祀り読経する猿

第22紙 法会の供物 兔は貴重な虎皮を奉納

研究者によると、第10紙までの画家と11-21までの画家は、別人だそうです。まだ、現在の順序とことなり、本来11-15紙は23紙の後ろについていた、ということが、紙の材質や動物の重心の描き方の違いなどで判明しているのだそうです。

甲巻の次の部屋は、乙丙丁巻や断簡が展示されていました。次回ご紹介。

<つづく>