20220730

ぽかぽか春庭アート散歩>2022アート散歩夏(3)やさしき明治 in 府中美術館

幕末に来日したワーグマンらの教えを受けて西洋画の技法を最初に身に着けた日本人画家の絵画は、明治画壇の重鎮となった黒田清輝の師匠格高橋由一の事績が伝えられたわずかな例をのぞき、ほとんどが「明治初期中期に日本にやってきた外国人のおみやげ」として買い求められ、海外に流出したままとなりました。日本ではまったく知られてこなかった画家も多い。

私が学んだ美術の授業で教科書に載っていたのは、高橋由一のみ。五姓田義松を知ったのも、最近のことです。

これらの海外に残された絵画をひとつひとつ収集したコレクターがいます。そのひとり高野光正は、欧米に散っていた作品を買い戻しました。

コレクター高野光正は、浅井忠を世に出したコレクター高野時次の息子。時次は、リコーの時計部門の前身であった高野精密工業のオーナーで、明治時代の洋画を集めました。

高野光正によって買い戻され、里帰りを果たしたこれらの絵画を2019年に府中美術館は「おかえり 美しき明治」展として公開。それにに続き、高野コレクションを中心に「やさしき明治」が展示 されました。

開国まもない明治時代に、イギリスをはじめとした外国から日本を訪れ日本の風景と人々の営みを描いた外国人画家と、かれらに洋画を習い明治の情景を描いた日本人画家、計77人の作品が展示されています。

これらのほとんどは、明治期にイギリスやアメリカに渡ってしまい、国内にはほとんど残されてきませんでした。高野は生涯をかけて、これら海外流出作品を探し出しオークションなどによって蒐集しました。

会期:2022年5月21日(土曜日)から7月10日(日曜日)

府中美術館の口上

実業家高野光正氏は、コレクションの対象を日本から海外に渡った作品に定め、半生をかけて約700点を蒐集し里帰りさせました。本展では約300点を厳選して紹介します。

最初のコーナーは、そんな海外流出画家のうち、日本ではほとんど名を知られていなかった笠木治郎吉の作品。私も初めてそのような画家がいたことを知りました。笠木のコーナーは撮影自由。

実は、笠木の子孫は画廊を経営し、長く絵画にかかわっていたのですが、治郎吉の絵は国内に残されておらず、戦災を受けたことなどにより笠木家に残された下絵なども消失し、治郎吉の作品の手掛かりはほどんどなかったのです。

笠木治郎吉の息子の嫁和子と和子の息子が経営している鎌倉市の「かさぎ画廊」。

店主和子は2003年に「J・Kasagiというサインの画家を知りませんか 」という問い合わせを受けて、はじめて笠木和子の舅にあたる治郎吉の手掛かりを得たのだそうです。

治郎吉は北陸石川近辺の生まれ。横浜に出て横浜出身の洋画家・矢田一嘯 の助手となる。1890年には渡米。1905年にヨシと結婚。1921年に亡くなりました。かさぎ画廊オーナー和子は、姑にあたる笠木ヨシから治郎吉の話はきいていたそうですが、いかんせん作品が何も残されていなかった。戦災のためほとんどが消失していたからです。

笠木治郎吉(1862-1921)

かさぎ画廊による笠木治郎吉の紹介

石川県に生まれたと言われる笠木治郎吉は、少年期に単身横浜に移り住んだ。治郎吉はワーグマンや五姓田芳柳らの影響を受け画技を磨き、一時欧米に渡ったとも伝えられる。横浜で活動をしていた事情で作品のほとんどが海外に流失し、柳行李いっぱいに保管していた下絵(デッサン)も関東大震災や戦火により消失した。子孫に残されたものは、顔写真1枚と下絵が1点のみであった。しかしその後、高野光正氏という絵画コレクターが治郎吉の作品を約20年に亘って欧米より収集していたことが分かった。

2006年に、静岡県立美術館を皮切りに数都市で開催された「もうひとつの明治美術展」や2007年に埼玉県立美術館などで開催された「田園賛歌展」にて高野氏所蔵の笠木治郎吉の作品の一部が公開され、大きな反響を得る。その後インターネットの普及により笠木家が治郎吉の作品数点を海外より買い戻すことができた。このため2018年に横浜市歴史博物館にて開かれた「神奈川の記憶展」に笠木家の所蔵作品7点が、2019年には東京都府中美術館で行われた「お帰り美しき明治展」に京都の星野画廊から出品された未公開作品が展示され、笠木治郎吉の画業は注目を浴び始めている。

笠木治郎吉「新聞配達人」

笠木治郎吉「花を持つ少女」

笠木治郎吉「帰猟」

笠木治郎吉「猟師」

笠木治郎吉「農家の少女」

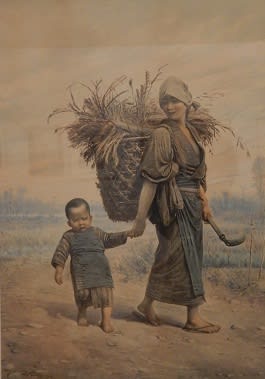

笠木治郎吉「帰途の母子」

幕末に来日したワーグマンはじめ、モーティマー・メンベス、アルフレッド・イースト、ジョン・ヴァーレー・ジュニアらイギリス人画家が次々に来日し、各地を旅して日本の風景を描き残しています。

アルフレッド・イースト「富士山」

アルフレッド・パーソンズ「雪中の仏像」

クレメント・パーマー「漁村」

外国人の眼に映った明治初期の日本。日本人がすでに忘れ去ってしまった素朴な光景を緻密な描写で活写しています。今回の展示の「やさしき明治」もというタイトルも彼らから日本に注がれるまなざしが、たいへんやさしく温かいものであることからつけられた題名であると思います。

絵が好きで15歳から60年近く、さまざまな美術館をめぐってきたけれど、これまでまったく知らなかった笠木治郎吉はじめ、明治日本を描いた画家たちを知ることができ、有意義な展覧会でした。

「チケット自腹のときは図録はがまん」のワタクシルールですが、図録も買いました。

<つづく>