20220728

ぽかぽか春庭アート散歩>2022アート散歩夏(2)芭蕉布 in 大倉集古館

布仕事を見るのはほんとうに楽しい。

現代ファッションの意匠豊かで色鮮やかなプリント生地の展示、たとえば東京現代美術館で見た「ミナ ペルホネン/皆川明 つづく 」展(2019年に観覧)もよかっし、今は閉鎖してしまった「アミューズミュージアム 」(2013年に観覧)も楽しかった。田中忠三郎が集めた「津軽・南部のさしこ着物 」は、ぼろぼろになった布地を刺し子でつくろった「ボロ布」を集めて展示してありました。2021年夏に松濤美術館で見たのは「アイヌの装い」展。

それぞれに興味深い布仕事でした。

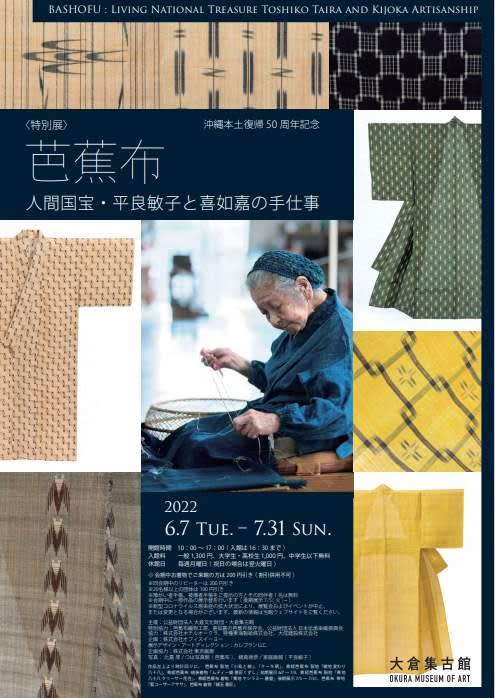

2022年夏の観覧。大倉集古館 特別展 「芭蕉布-人間国宝・平良敏子と喜如嘉の手仕事-」この布仕事もすばらしかったです。

会期: 2022年6月7日 ~ 7月31日

大倉集古館の口上

芭蕉布とは亜熱帯を中心に分布する植物・芭蕉からとれる天然繊維を原料とした、沖縄を代表する織物です。第二次世界大戦後に消滅しかけた伝統技法を復興させ、現代へ繋いだ女性こそが平良敏子です。その功績により、2000 年には重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定されました。

本展では沖縄本土復帰50 周年に寄せ、平良敏子の情熱と、彼女が本島北部の小さな村・喜如嘉に設けた工房で紡がれる手仕事をご紹介いたします。民藝運動の主唱者・柳宗悦に「今時こんな美しい布はめったにないのです。いつ見てもこの布ばかりは本物です」と言わしめた手織物の数々を約70点にわたり公開いたします。芭蕉の糸が織りなす透けるような風合い、沖縄特有の力強い色彩、バラエティに富んだ絣柄の世界をはじめとする芭蕉布の魅力をお楽しみください。

人間国宝平良敏子略歴

1921 年 2 月 沖縄県大宜味村喜如嘉(きじょか)に生まれる

1946 年 1 月 岡山県倉敷市にて外村吉之介に師事 (そとむらきちのすけ1898-1993民芸運動家、染織家。甥のひとりは歌人塚本邦夫)

1963 年 8 月 喜如嘉に本格的な芭蕉布織物工房を開く

1972 年 5 月 県指定無形文化財 芭蕉布の保持者に認定

1974 年 4 月 「 喜如嘉の芭蕉布保存会」の代表となる

「喜如嘉の芭蕉布」が重要無形文化財に指定

2000 年 5 月 重要無形文化財保持者 ( 人間国宝 )に認定

2021 年 2 月 百寿を迎える

芭蕉の木から繊維がとれるようになるまで3年がかり。それから糸づくり、染色、織り上げ、布を茶碗でこすって滑らかにする作業。一反の着物地が完成するまで途方もない手間暇がかかっています。

糸芭蕉の木の生育具合を見る平良敏子。

芭蕉から取り出した繊維。硬い部分柔らかい部分にわけて、細く裂き、1本1本つないで織り糸に仕上げる。

芭蕉布の仕事に使われている道具の展示。

平良敏子、2021年2月に100寿を祝いました。2022年には101歳。すごい!

これまでの一番の愉しみだったことは、糸目を数えて模様と模様の間を計算し、新しい柄を作り出すこと。平良敏子は代々家ごとに受け継がれてきた模様に新たな工夫を加えて、さまざまな柄を考案してきました。

さまざまな柄

仕立てあがった着物

帯と着物(画像借り物)

大倉集古館観覧の地下1階では、一連の作業を15分にまとめた記録映像が上映されていました。とても興味深かったです。芭蕉布がどのように出来上がるのか、糸芭蕉の栽培から糸づくり、染色、機織りまで。

さて、7月27日、会期終了も間近い日の観覧で、ハイライトは。なんと、地下で、平良敏子制作の着物をお召しになっていらっしゃるご婦人がいたのです。

数人のおマダ~ムたちが着物姿の方を囲んで写真をとったり話したりしていたので、好奇心の塊HALも、さっそく近寄ってみると。

40~50代の娘さんとごいっしょだったので、おそらく60代か70代の方とお見受けしましたが、マダ~ムたちの質問をまとめると、浅草在住の松浦さん。コロナ禍前までは「パッチワーク講師」として、松屋の中などで教えていたのだそうですが、現在はコロナのためパッチワーク教室は閉鎖中。

平良敏子作の芭蕉布着物を購入したのは、10年以上前。当時着物が350万円、帯が50万円くらいだったけれど、平良さんが100歳を超えもう新作も難しくなった今では、買うとしたらおそらく着物と帯あわせて1000万円以上ださないと買えないのではないか、というお話。マダ~ム一同、ひぇ~~!。

私でなくとも、とても1000万円する衣装で街中に出てくることはできません。大事にタンスにしまっておくか、どこかの美術館に寄託して保管してもらうか。

マダムたちの質問のひとつ「着た後の洗濯は?ご自分でなさるのですか」松浦さんのお答え「いえいえ、自分で洗って万が一にも布地を痛めたりしたらたいへんですから、専門家に頼みます」そうでしょうねぇ。クリーニングに数万かかったとしても、1000万の着物をいためるわけにはいかない。

マダムのひとりが「私は実践女子大の被服科を卒業して、着物に興味があってブログもやっているのですが、お着物の写真、顔を出さないようにしますから、ブログに乗せてもいいですか」

松浦さんがOKとの返答だったので、私も名刺を渡して「留学生に日本の文化を教えることが仕事の一部です。ぜひ留学生に日本の着物文化のひとつとして紹介させてください。私もブログにお着物の姿を載せたいのですが」と申し出ると、快くOKしてくれました。松浦様、ありがとうございます。

帯

美しい柄

凛としたたたずまいの松浦さんの姿、上品でさわやかで、うつくしゅうございました。7月27日のなによりの眼の保養となりました。

写真撮影OKは、地下室の芭蕉畑の垂れ幕でした。

大倉集古館正面門の前で。1戦万円の芭蕉布人間国宝制作の着物とはうってかわって、娘が懸賞で当てたMeijiのTシャツ。チョコだかクッキーだかを買って当てました。

<つづく>