20230122

ぽかぽか春庭シネマパラダイス>2023シネマパラダイス睦月(1)「人でなしの女」

私のふつうの暮らしの中では、絶対に見に出かけようとは思わない映画。思いがけない映画にであいました。

正月写真美術館の「長崎幻影」も、そうだったけれど、「ふつうなら見ようとも思わない」映画に巡り合う。

100年前に撮影された映画『人でなしの女』1923制作1924年公開。白黒。無声。

公開当時、あまりの「モダン」ぶりがすぎて、公開中止の憂き目にあったという映画です。1986年修復復元。庭園美術館の「交歓しするモダン」の企画上映。「モダニズム」の錚々たるアーティストたちがスタッフとして集合しているのがすごい。

監督・脚本:マルセル・レルビエ

原作:ピエール・マッコルラン

オリジナル音楽:ダリウス・ミヨー ジャン・クリストフ・デヌー(復元版の音楽は別)

邸宅外観デザイン:ロベール・マレ・ステヴァン

セットデザイン:カヴァルカンティ、クロード・オータン=ララ

家具デザイン:ピエール・シャロー

服飾デザイン:ポール・ポワレ

出演:

・歌姫クレア・レスコーClaire Lescotジョルジェット・ルブラン

・発明家エイノール・ノルセンEiner Norsenジャック・カトラン

・Frank Mahlerフレッド・ケラーマン

・Kranineレオニード・ワルティ・デ・マルト

<あらすじ>

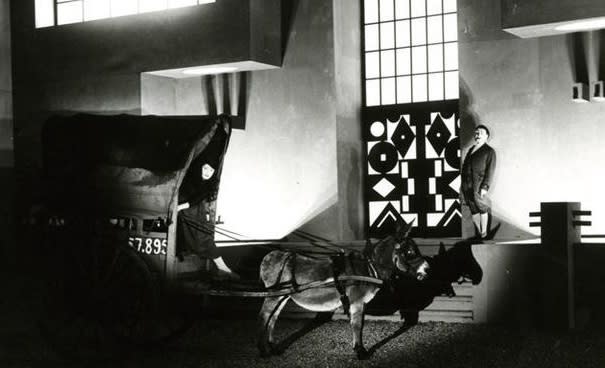

画面に、住宅の模型が映る。アールデコのモダンな住宅。模型に近づくと、画面切り替わり、ドアの前には馬車と共存している時代の最先端の車が何台か止まり、貴顕紳士が下りてくる。

パリ郊外の高台にある、「モダン」な邸宅。窓の飾りもドアも思いっきり新しいスタイル。さまざまなインテリアデザイン。

大勢の崇拝者を持つ歌手クレール・レスコーの家だ。

歌姫のごきげんを取り結ぼうと、夜な夜な男たちがクレールのサロンに集う。富豪、詩人、劇場支配人、ターバン巻いているインドの王子、世界人類の幸福を叫ぶロシア人革命家?

クレールの化粧はばっちりのアイメイク、首の後ろを飾る羽飾りなど、ナチュラルメイクを尊ぶ現代女性には違和感あるけど、20世紀初頭の男たちにとっては、クレールは女神だ。

クレールは男たちを適当にあしらいつつ、楽団に演奏させている。食事のテーブルは家の中にしつらえた池の中の島にテーブルが置かれ、豪華な食事が並べられている。給仕たちは、そろってへんてこりんな仮面をつけていて、クレールに奉仕している。池には3羽の水鳥がいて、ぐるぐる回って泳いでいる。クレールは、インドの王子にも大富豪にもなびかない。男たちが自分に夢中になっているようすを楽しんでいるだけだ。

クレールに思いを寄せている発明家のエイノール・ノルセン。(アイネル、エアノルなど、訳者によって違う表記)ノルセンが、ひとり遅れて自慢の車でやってくる。

取り巻きの求めに応じて、クレールが歌い始める。

ここまでがやたらに冗長で、現代映画なら5分で描写するシーンを延々30分くらい続けていて、途中エイノールがクレールを口説いて、それをクレールが軽くあしらうシーン、寝ていた。

見逃したシーンは。

クレールが単独世界旅行に出かけると発表。行かないでほしいと願い出るエイノールに、クレールは他の求婚者と同じように、そっけなくあしらう。侮辱されたと感じたエイノールは落胆する。エイノールは、昔風の美男に造詣されていて、戦前の宝塚男役ふう。

居眠りから映画に戻ると、エイノールが「あなたのいない世界では生きていけないから、別の世界へ行きます」なんて、失恋自殺をほのめかす手紙を仮面給仕に託して、車で出発。

車で走るシーンは、100年前は画期的であっただろう疾走、疾走、爆走。

ロバがひく荷車に乗った田舎娘が、エイノールの車が土手から川に向かって転がり落ちるのを目撃する。

クレールは、シャンゼリゼ劇場の公演に向かう予定だったが、エイノール自殺の報を田舎娘がもたらす。娘の目撃談から、警察もクレールのとりまきも大騒ぎ。車の落ちたあたりを探しても、死体は見つからなかった。

田舎娘のロバ荷車が止まっているうしろのドアデザインがアールデコ。ロバと対比、ねらったのか。

車の転落を告げる田舎娘女優さん、かわいい。でも、主役女優は、ジョルジェットブラウンだ。映画の資金提供者だから。

エイノール・ノルセン自殺の報を聞いた人々は、たちまち反クレールとなる。「クレールに恋する若い発明家の自殺」という事件の報

はすばやく市民につたわっており、だれもが公演中止を想像した。

しかし、クレールは敢然と顔をあげ、歌うことを決めた。クレールは「冷い女」「人でなしの女」と非難される。

しかし、クレールの歌を聞いた観客は、絶妙な歌声にうたれ、非難を忘れ絶賛の拍手を送る。無声映画だから歌声は聞けないが、歌に酔いしれる観客の顔の描写。

帰宅しようとするクレールの楽屋に見知らぬ男が現れ、ノルセンの死体が発見されたが、確かにエオノール・ノルセンだという証言がふたり分必要だ、と言う。警察関係者にしては不審な様子。

クレールがノルセンの家に入ると、警察かと思った男は姿を消してしまう。エオノールの死体に風が吹きかかり、クレールはびくびくする。ホラーっぽいつくり。死体の顔はよく見えないようになっているので、絶対これはエオノールじゃないなと思っていると、エオノールが姿を現す。車が川に落ちた時、エオノールの姿が映っていなかった事情が明かされる。エオノールは「最初は本気で死ぬつもりだった」というのだが、落ちる直前に飛び降りて、車だけ崖から落ちたのだ。

発明家の家の装飾は、わけのわからぬとびっきりの「モダン」。

クレールの衣裳はポール・ポワレ。マントの背中などモダンデザインの極致。

この映画が100年前の制作で、やたらに描写が冗長であることに目をつぶれば、邸宅や家具、クレールの衣裳を見ているだけで、当時のモダニズムが目に焼き付く。この映画により、100年前にモダンデザインがどのように実際の家のなかでインテリアや衣服として表れていたのかを見ることができる。

ストーリーは、クレールがエイノールの家に入ってからとたんに「100年前のサイエンスフィクション」的になって、いろいろな機械、器具やフーコーのふりこのようにゆれつづける振り子、「危険、近づくと死ぬ」という機械も動いていて、SFチック。

死んだはずのノルセンが真相を伝える。

エオノールの発明品のひとつは、人の歌を瞬時に世界中に届けられる機械。(実際のラジオの発明は1900年レジナルド・フェッのセンデンによる)

クレールは、世界の人々が自分の歌に聞き入っているようすを映像でみる。(1920年代、まだテレビはなかったけれど)

クレールを金や権力で囲おうとするこれまでの取り巻き立ちと比べ、エオノールはクレールの歌そのものを評価し、世界に広めようとしていた。クレールは、ほかの男たちとは違うエオノールの恋を受け入れることにする。エオノールの歌を聞く聴衆のすがたの中に、マサイ族みたいな女の人がいたのがおもしろかった。私がマサイ族の家に泊まったとき、まだケニアにテレビが普及しはじめたころ。マサイ族の家にはラジオもなかった1979年。1923年にニューヨークの家とマサイ族の家に同じ水準でテレビがあるってこと。ちゃんとマサイもラジオ聴いている。この聴衆の姿を映し出すテレビも、エオノールが発明した、という想定。

次の劇場公演のあと、エオノールの家ですごす約束をしたのだが、それに嫉妬したのが、インドの王子。クレールの乗った車に「強力な毒を持つ小さなアジアの蛇」を隠し入れる。花束の中に隠れていた蛇に噛まれて、クレールは絶命。

エオノールは、「危険、近づくと死ぬ」という機械を実際に動かしてみることを決意。電磁波か何かを照射して、死んだクレールが生きかえる。二人の恋はようやく成就。めでたしめでたし。

「人でなし(L'Inhumaine)の女」というタイトルは、人類(humanité)のために自らが実験台となった女を意味しているのだそう。humanitéは、同時に人でなし(L'Inhumaine人間ではない)。

とにかく135分は長かった。でも、この作品が100年前に作られたことを思うと、よくぞ残されていた、と思う。

モダンな家や家具、衣裳。今回の展示イベントとして、この映画上映を決めたのはよい企画でした。

映画学校の教材や映画史映像研究の教材映画として貴重な作品。研究者でもなければ、100年前の映画を見ることは、無かったと思うのでよい機会になりました。

モダンすぎて公開中止になった一番の問題シーンはなんだったのだろうか。死んだ人が生きかえるというところが、バチカンあたりの激怒をかったのかな。神を冒瀆しているとかで。神の権力を人間が奪うのはまずいんだね。イエスが死人を蘇らせるのは父の息子だからOKだけど、優男の発明家がやっちまうのは、まずいんだね。まだニーチェも神は死んだという前だし。

DVDが発売されています。