20220804

ぽかぽか春庭アート散歩>2022アート散歩夏(5)光陰礼賛―モネからはじまる住友洋画コレクション in 泉屋博古館

六本木一丁目駅から花や木の中のエスカレーターで上がっていく泉屋博古館。ほとんど歩かずに入口へ行けるので、行きやすい美術館です。センオクというのは、住友家屋号です。

耐震工事などのリニューアルで閉館していたのが再オープンしたのですが、なかなか訪問できずにいて、リニューアル記念所蔵絵画展の第2弾になってようやく観覧してきました。

所蔵洋画のコレクション公開、ぐるっとパスで入館。5月から展示が始まっていましたが、ぐるっとパスをできるだけ有効活用しようと思って、日本語学校夏休みに合わせて7月下旬に購入しました。9月27日まで有効。(教職員夏休みは8月10日-17日ですが、土日祝日と水曜日を除けば私にとってのお盆休みは8月12日15日16日の3日間だけ)

会期:会期:2022年5月21日(土)~7月31日(日)

展示室内

泉屋博古館の口上

泉屋博古館東京リニューアルオープンを記念しての館蔵名品展第二弾。

住友コレクションの一角を占める近代洋画は、住友吉左衞門友純(春翠)が明治30年(1897)の欧米視察中のパリで印象派の画家モネの油彩画2点を入手した事に始まりますが、その一方で同時代のジャン=ポール・ローランスなどフランス・アカデミーの古典派絵画も収集しました。19世紀末のフランス絵画は、印象派の台頭とともに古典的写実派が次第に衰退していく様相を示すことになりますが、住友洋画コレクションには同時代の印象派と古典派の作品がともに揃って収集されているところに特徴があります。

本展は、光を追い求めた印象派と陰影表現による実在感を追究した古典派を「光陰」と捉え、この「光陰」二つの流れから滋養を受けて展開した日本近代洋画の数々を絵画史の流れにそって紹介するものです。「光陰」とは本来「歳月」や「月日」の謂いですが、明治・大正・昭和という激動の時代を経て今に伝わる作品たちがくぐり抜けてきた歳月にも思いを馳せていただければ幸いです。

住友コレクションの一角を占める近代洋画は、住友吉左衞門友純(春翠)が明治30年(1897)の欧米視察中のパリで印象派の画家モネの油彩画2点を入手した事に始まりますが、その一方で同時代のジャン=ポール・ローランスなどフランス・アカデミーの古典派絵画も収集しました。19世紀末のフランス絵画は、印象派の台頭とともに古典的写実派が次第に衰退していく様相を示すことになりますが、住友洋画コレクションには同時代の印象派と古典派の作品がともに揃って収集されているところに特徴があります。

本展は、光を追い求めた印象派と陰影表現による実在感を追究した古典派を「光陰」と捉え、この「光陰」二つの流れから滋養を受けて展開した日本近代洋画の数々を絵画史の流れにそって紹介するものです。「光陰」とは本来「歳月」や「月日」の謂いですが、明治・大正・昭和という激動の時代を経て今に伝わる作品たちがくぐり抜けてきた歳月にも思いを馳せていただければ幸いです。

住友コレクションの一角を占める近代洋画は、住友吉左衞門友純(春翠)が明治30年の欧米視察中、パリで印象派の画家モネの油彩画2点を入手した事をきっかけに収集が始まった。

その後、パリ留学を支援していた洋画家・鹿子木孟郎を仲介者に、パリの画壇で活躍するジャン=ポール・ローランスなどフランス・アカデミーの古典派の名画を収集。さらに鹿子木は、岸田劉生や、ピカソやルオー、また日本のフォーヴを担った画家たちの魅力ある絵を紹介。そのため、継続的に住友家に名画がもたらされていた。

同展では、光を追い求めた印象派と陰影表現による実在感を追究した古典派を「光陰」と捉え、同館の洋画コレクションのなかから、この流れを受けて展開していった近代洋画の数々を初公開の作品を含めて公開。

展覧会名である「光陰礼讃」の「光」は光の表現にこだわった印象派を、「陰」は陰影表現を駆使した古典派を示しています。茶道具や中国古陶のコレクションは江戸以来の蓄積があります。が、住友が近代絵画収集を始めたのは、住友15代目友純(春翠)から。最初の収集絵画はまだ印象派ということばさえ西欧になかった時代でした。欧州周遊中にモネを2点購入したのです。

第1章「光と影の時代─印象派と古典派」 のはじめに、友純が最初に購入した2枚が並んで展示されていました。

クロ-ド・モネ《サン=シメオン農場の道》1864年

この絵を描いたとき、モネは24歳。まだ「印象派」ということばも生まれていないころでした。モネは、外光を描き出したウジェーヌ・ブーダン に誘われて、サンシメオンの光景を外光によって描くようになったのです。

クロード・モネ「モンソー公園」1887

このモンソー公園は、パリで百貨店を経営していた実業家エルネスト・オシュデの住まいのある高級住宅街の一角にありました。道の真ん中を歩いている日傘の女性と子供は、オシュデの妻アリスと末娘のルメーヌ 。経営が行き詰まり、オシュデは破産して逃亡。

アリスは子供たちを引き連れてやもめとなっていたモネと再婚します。アリスはモネ後半生を献身的に支えます。

友純は日本帰国後、画家鹿子木孟郎 を支援し、パリへ留学させます。美術修行と絵画購入係のふたつの役目を鹿子木はよく果たし、友純のめがねにかなうであろう作品を日本へ送り出しました。

いちばんの大作は、ジャン・ポール・ローランス「マルソー将軍の遺体の前のオーストリアの参謀たち」

若くして戦死したマルソー将軍の死をいたんで、敵の将軍も嘆き悲しんでいるようすです。

どで~んと大きい作品ですが、歴史を知らない私にはマルソーさんの死もあまり響かず、一番の感想は「デカい!」。

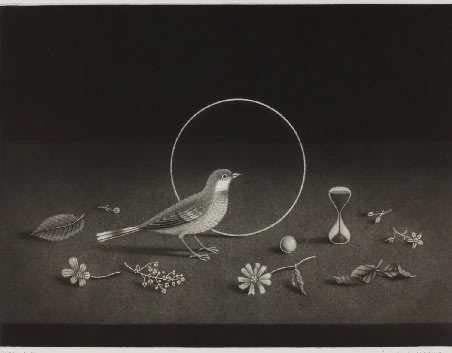

絵ハガキ購入は、やはりこの1枚。

岸田劉生「二人麗子図(童女飾髪図)」1922

リニューアル前には見たことなかった「住友春翠」の企画室展示がありました。

住友友純(ともいと幼名隆麿、号は春翠1865-1926 )は、京都の公家徳大寺家の出身。徳大寺家は東山天皇の男系子孫 であり、友純の兄は徳大寺実則、西園寺公望ら。有能な人物を輩出しています。

住友家は1890(明治22)になって12代吉左衛門友親(48歳)が死去し、ついで同月30日、13代吉左衛門友忠(19歳)が死去。14代を友親の妻がつなぎ1892年、12代住友友親長女満寿19歳の夫として友純29歳が養嗣子として迎えられ、第15代住友家当主となりました。

友純は1897年(明治30年)4月に2百余日の欧米視察を行い、欧米の富豪が私財を投じて公共施設建設や慈善事業に当たるのを見ました。その後、1903(明治36)年、須磨に別邸として洋館を建てます。 須磨別邸は野口孫市1869-1915)によって建てられ、子女教育や国際的な社交の場として利用されました。

春翠は須磨別邸をはじめ、15軒所有していたという邸宅に購入した洋画を飾り、美術家たちに観覧させていました。写真版でしか西洋画を見る環境になかった画家にとっては、「邸宅美術館」での本物の絵画鑑賞は、なによりありがたいことでした。しかし、須磨別邸は1945(昭和20)年の戦災で焼失してしました。

徳大寺家の「茶の湯好」みを受け継ぐ数寄者として、茶道具や中国古陶の収集を行い、かつ洋画のパトロンとして鹿子木孟郎を渡欧させ、美術研究と絵画購入にあたらせて、現在の住友西洋絵画コレクションは、友純とその子弟の収集によるものです。

須磨別邸の模型が住友友純企画室の中央に飾られていました。壮大なお屋敷です。(別邸焼失後の跡地は神戸市に寄付され、現在は公園)

三菱の静嘉堂、東洋文庫、三井の三井美術館、住友の泉屋博古館、東急の五島美術館、大倉の大倉集古館、、、、。

財をなしたお金持ちたち、競うように美術品を購入し美術館博物館を建てて並べてくれたこと、ありがたし。

この夏も「ぐるっとパス」2500円でせっせと美術館巡りをしたいと思います。7月27日、最初に使った泉屋博古館と大倉集古館、あとひとつふたつ訪れれば元とれる。美術館建てるほどの大金持ちでなくてもいいから、展覧会の図録を買うのをためらわないほどの小金はほしい。7月27日は、大倉集古館で芭蕉布図録2500円をかったから、泉屋博古館は絵ハガキ2枚だけ。

<おわり>