前回「出羽三山神社・羽黒山随神門の夫婦杉」からの続きです

随神門を潜ると・・・

スギ並木の参道は一度下ります

継子坂です

羽黒山のスギ並木は、国特別天然記念物に指定されています

説明版です

羽黒山のスギ並木 国特別天然記念物 昭和30年(1955)8月13日指定

随神門から羽黒山頂までの1.7kmの参道の両側に立ち並ぶスギ並木で、右側284本、左側301本の総数585本。

推定樹齢300年から500年を超える老杉で、慶長初期から寛永(1596~1643)にかけて、第48代宥源・第49代宥俊・第50代天宥の3代に亘る別当が数十年の歳月をかけて植林したもの。

*石段は2446段、徒歩約60分ほどで羽黒山頂の三神合祭殿へ参拝できます。今回は爺杉までしか行かない予定ですので、山頂までの杉並木全体の15パーセント程(約300)の距離に成ります

下り始めて直ぐ左側のスギの大木です

更に下ります

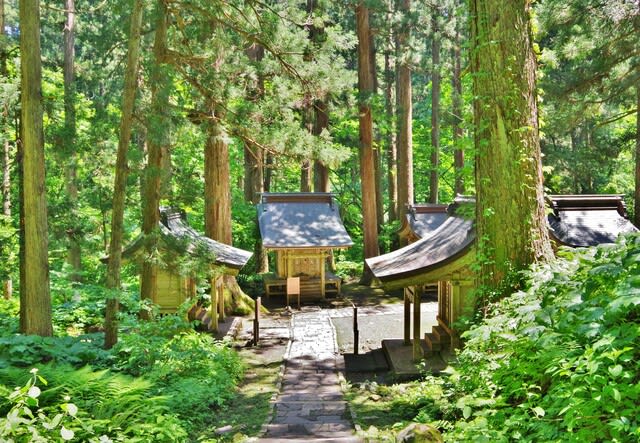

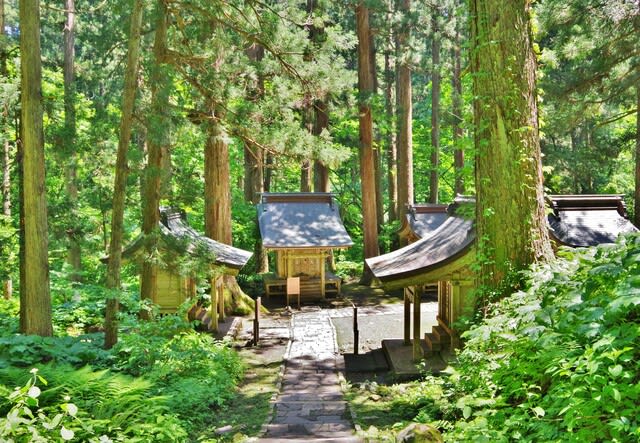

参道が右に直角に曲がる場所に、境内社が集められているのが見えます

参道右側のスギの大木です

先ずは参道右側最初は、磐裂神社(いわさくじんじゃ)です

祭神:磐裂神(いわさくのかみ) 神格:剣の神・生命力の神、神徳:生命力向上です

参道左側には、根裂神社(ねさくじんじゃ)です

祭神:根裂神(ねさくのかみ) 神格・神徳は磐裂神と同じです、随神のように参道両側で悪いものから守っているようです

曲がり角にスギの大木です

左側2番目は、五十猛神社(いたけるじんじゃ)です

祭神:五十猛神(いたけるのかみ) 神格:木種の神・材木の祖神、神徳:造船・豊漁・航海安全・商売繁盛・海運招福・疫病退散

左側3番目は、大年神社(おおっとしじんじゃ)です

祭神:大年神(おおとしのかみ) 神格:農業神・穀物神、神徳:五穀豊穣・産業隆昌・家内安全・開運招福・除災招福・夫婦和合・縁結び

参道右側2番目は、天神社(てんじんじゃ)です

祭神:少彦名神(すくなひこなのかみ) 神格:穀物の神・医薬の神・温泉の神、神徳:国土安穏・産業開発・病気平癒・漁業守護・航海安全

右側3番目は、豊玉姫神社(とたまひめじんじゃ)です

祭神:豊玉姫神(とよたまひめのかみ) 神格:海の神・水の神、神徳:安産・子孫繫栄・農業守護・航海安全です

参道の先に橋が見えて来ます

橋の手前の右手には、白山神社が在るようですが、見えませんね~

赤い欄干の橋で「京田川」を渡ります

橋の上から「須賀の滝」が見え、周りにも境内社が並びます

橋を渡った参道左手には、下居社(おりいしゃ)です、多くの神々が一緒に祀られています

祭神:伊邪那岐命(いざなぎのみこと) 神格:人類の起源神・結婚の神、神徳:産業繫栄・商売繫盛・国家鎮護・五穀豊穣・豊漁・家内安全・病気平癒・縁結び・夫婦円満・安産

祭神:伊邪那美命(いざなみのみこと) 神格:万物を生み成す女神、神徳:産業繫栄・商売繫盛・国家鎮護・出世開運・農業守護・漁業守護・家内安全・延命長寿・無病息災

祭神:天照皇大神(あまてらすすめらおおみかみ) 神格:太陽神・高天原の主神・皇祖神、神徳:国土平安・五穀豊穣・生命力向上

祭神:天八降神(あめのやくだりのかみ) 高天原に成せる神、事績不詳

祭神:句々延馳神(くぐぬちのかみ) 神格:木の神・産業の守り神、神徳:衣食住に徳を発揮する・開運招福

祭神:彦火々出見尊(ひこほほでみのみこと) 神格:穀霊神・稲穂神、神徳:農業守護・漁業守護・畜産安全・商売繁盛・航海安全・縁結び・子宝・安産

祭神:水波女神(みずはのめのかみ) 神格:水の神・農耕神、神徳:祈雨・止雨・治水・商売繫盛・子宝・安産です

向かい側には須賀瀧への入り口です

入口にサクラの木があります

注連掛け桜(しめかけざくら)です

また少し長く成ってしまいましたので、次回に続きにますね

随神門を潜ると・・・

スギ並木の参道は一度下ります

継子坂です

羽黒山のスギ並木は、国特別天然記念物に指定されています

説明版です

羽黒山のスギ並木 国特別天然記念物 昭和30年(1955)8月13日指定

随神門から羽黒山頂までの1.7kmの参道の両側に立ち並ぶスギ並木で、右側284本、左側301本の総数585本。

推定樹齢300年から500年を超える老杉で、慶長初期から寛永(1596~1643)にかけて、第48代宥源・第49代宥俊・第50代天宥の3代に亘る別当が数十年の歳月をかけて植林したもの。

*石段は2446段、徒歩約60分ほどで羽黒山頂の三神合祭殿へ参拝できます。今回は爺杉までしか行かない予定ですので、山頂までの杉並木全体の15パーセント程(約300)の距離に成ります

下り始めて直ぐ左側のスギの大木です

更に下ります

参道が右に直角に曲がる場所に、境内社が集められているのが見えます

参道右側のスギの大木です

先ずは参道右側最初は、磐裂神社(いわさくじんじゃ)です

祭神:磐裂神(いわさくのかみ) 神格:剣の神・生命力の神、神徳:生命力向上です

参道左側には、根裂神社(ねさくじんじゃ)です

祭神:根裂神(ねさくのかみ) 神格・神徳は磐裂神と同じです、随神のように参道両側で悪いものから守っているようです

曲がり角にスギの大木です

左側2番目は、五十猛神社(いたけるじんじゃ)です

祭神:五十猛神(いたけるのかみ) 神格:木種の神・材木の祖神、神徳:造船・豊漁・航海安全・商売繁盛・海運招福・疫病退散

左側3番目は、大年神社(おおっとしじんじゃ)です

祭神:大年神(おおとしのかみ) 神格:農業神・穀物神、神徳:五穀豊穣・産業隆昌・家内安全・開運招福・除災招福・夫婦和合・縁結び

参道右側2番目は、天神社(てんじんじゃ)です

祭神:少彦名神(すくなひこなのかみ) 神格:穀物の神・医薬の神・温泉の神、神徳:国土安穏・産業開発・病気平癒・漁業守護・航海安全

右側3番目は、豊玉姫神社(とたまひめじんじゃ)です

祭神:豊玉姫神(とよたまひめのかみ) 神格:海の神・水の神、神徳:安産・子孫繫栄・農業守護・航海安全です

参道の先に橋が見えて来ます

橋の手前の右手には、白山神社が在るようですが、見えませんね~

赤い欄干の橋で「京田川」を渡ります

橋の上から「須賀の滝」が見え、周りにも境内社が並びます

橋を渡った参道左手には、下居社(おりいしゃ)です、多くの神々が一緒に祀られています

祭神:伊邪那岐命(いざなぎのみこと) 神格:人類の起源神・結婚の神、神徳:産業繫栄・商売繫盛・国家鎮護・五穀豊穣・豊漁・家内安全・病気平癒・縁結び・夫婦円満・安産

祭神:伊邪那美命(いざなみのみこと) 神格:万物を生み成す女神、神徳:産業繫栄・商売繫盛・国家鎮護・出世開運・農業守護・漁業守護・家内安全・延命長寿・無病息災

祭神:天照皇大神(あまてらすすめらおおみかみ) 神格:太陽神・高天原の主神・皇祖神、神徳:国土平安・五穀豊穣・生命力向上

祭神:天八降神(あめのやくだりのかみ) 高天原に成せる神、事績不詳

祭神:句々延馳神(くぐぬちのかみ) 神格:木の神・産業の守り神、神徳:衣食住に徳を発揮する・開運招福

祭神:彦火々出見尊(ひこほほでみのみこと) 神格:穀霊神・稲穂神、神徳:農業守護・漁業守護・畜産安全・商売繁盛・航海安全・縁結び・子宝・安産

祭神:水波女神(みずはのめのかみ) 神格:水の神・農耕神、神徳:祈雨・止雨・治水・商売繫盛・子宝・安産です

向かい側には須賀瀧への入り口です

入口にサクラの木があります

注連掛け桜(しめかけざくら)です

また少し長く成ってしまいましたので、次回に続きにますね

駐車場に入りました

駐車場に入りました