唐桑町宿浦地区は、気仙沼市役所の東約7km、気仙沼市役所唐桑支所の西約800mのところです

気仙沼市役所唐桑支所を南へ西へ出て、丁字路を右(西)へ

「下二本杉」の前を通って道成りに進むと宿浦の港が見えて来ます

道路右手に早馬神社が南東向きに鎮座します、参道脇に広い 駐車場がありますので利用させて頂きました

駐車場がありますので利用させて頂きました

参道一ノ鳥居は南向きに建っています

早馬神社の社號標です

鳥居の右側には「昭和8年3月3日・大震嘯災記」碑です、碑面には「地震があったら 津波の用心」と有ります

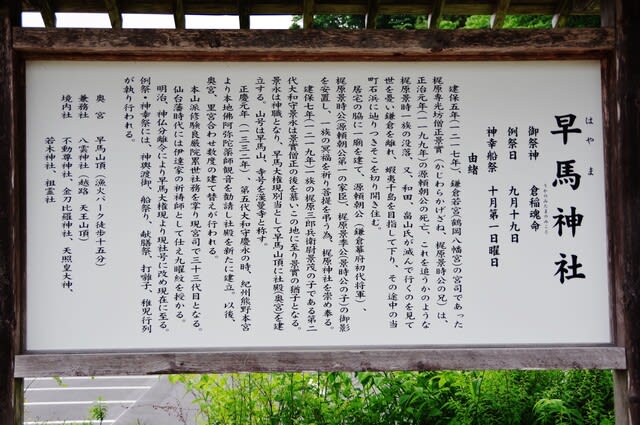

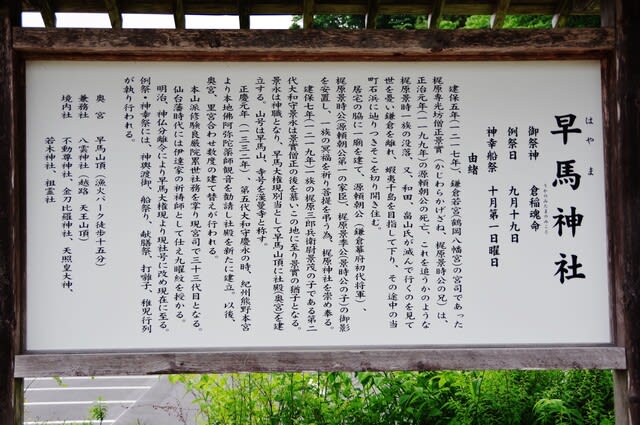

説明版です

早馬神社

御祭神 稲倉魂命

例祭日 9月19日

神幸船祭 10月第一日曜日

由緒

建保5年(1217年)、鎌倉若宮(鶴岡八幡宮)の宮司であった梶原専光坊僧正景實(かじわらかげざね・梶原景時公の兄)は、正治元年(1199年)の源頼朝公の死亡、これを追うかのような梶原景時一族の没落、又、和田、畠山氏が滅んで行くのを見て世を憂い鎌倉を離れ、蝦夷千島を目指して下り、その途中の当町石浜に辿りつきそこを切り開き住む。

居宅の脇に一廟を建て、源頼朝公(鎌倉幕府初代将軍)、梶原景時公(源頼朝公第一の家臣)、梶原景孝公(景時公の子)の御影を安置し、一族の冥福を祈り菩提を弔う為、梶原神社を崇め奉る。

建保7年(1219年)一族の梶原三郎兵衛尉景茂の子である第二代大和守景永は景實僧正の後を慕いこの地に至り景實の猶子となる。

景永は神職となり、早馬大権現別当として早馬山頂に社殿(奥宮)を建立する。山号は早馬山、寺号を漢曼寺と称す。

正慶元年(1332年)、第5代大和守慶永の時、紀州熊野本宮より本地佛阿弥陀薬師観音を勧請し社殿を新たに建立。以後、奥宮、里宮合わせ数度の建て替えが行われる。

本山派修験良厳院累世社務を掌り現宮司で33代目となる。

仙台藩時代には伊達家の祈祷師として仕え九曜紋を授かる。

明治、神仏分離令により早馬大権現より現社号に改め現在に至る。

祭礼・神幸祭には、神輿渡御、船祭り、献膳祭、打囃子、稚児行列が執り行われる。

奥宮 早馬山頂(漁火パーク徒歩15分)

兼務社 八雲神社(越路 天王山頂)

境内社 不動尊神社、金刀比羅神社、天照皇大神、若木神社、祖霊社

*前のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」でも話題の「梶原景時公」ゆかりの神社とあるわけですね

参道の右てに目的のイチョウです

南側から

太い幹には沢山の乳柱が出ています

南西側から、目通り幹囲6.4mの巨木です

西側から見ました

参道石段を上がります

中段に手水舎です

前からイチョウを見ました

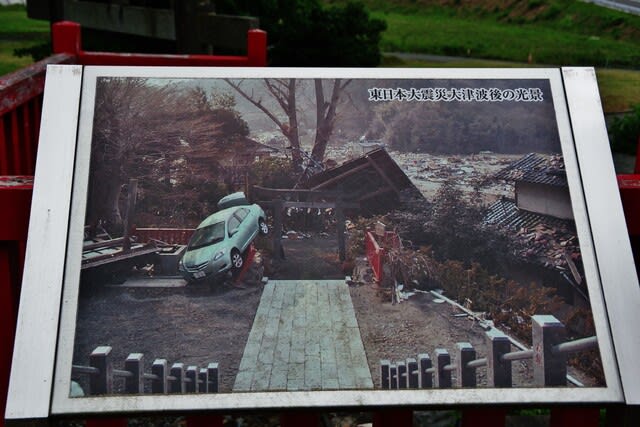

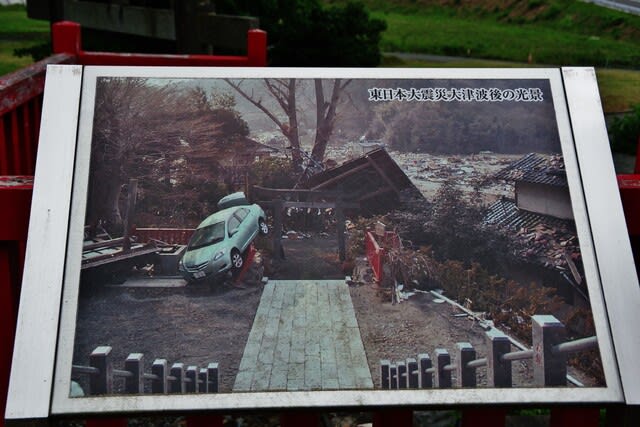

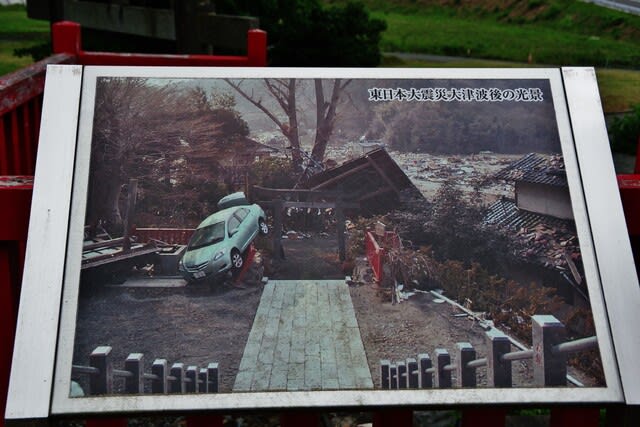

東日本大震災時の参道の様子がパネルで展示されています、手水舎のところに乗用車が流されて来ていました

更に上がります

またふり返ってイチョウを見ました

*イチョウも津波を被ったようですが、3月11日はまだ葉芽が出ていない時期だったので海水の影響はなかったのでしょう

*2023年7月現在Googleマップのストリートビューで2013年6月の神社鳥居前の様子がみることが出来ました、参道入口の鳥居はまだ無く、周辺の建物もまだ再建されていません、現在の駐車場には草が生えていますがイチョウは枝先まで緑の葉を付けているのが確認できます。

拝殿です

本殿です

早馬神社由緒の説明版でです

境内南側の「撫で馬」です

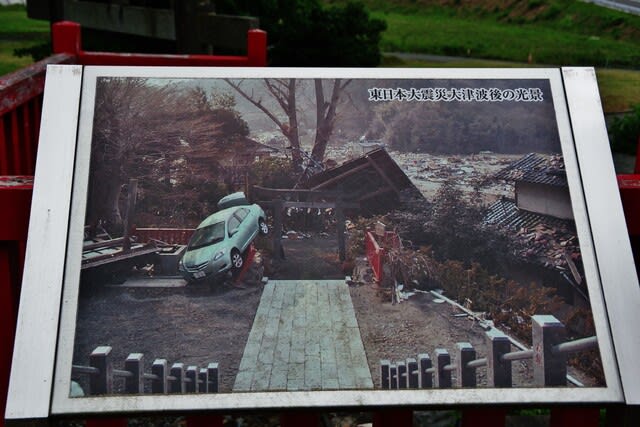

東日本大震災のパネルです、撫で馬も波にのまれていたようです

境内にも大津波到達点の石碑です、上の横線の位置まで津波が来たということは社殿も浸水してしまったようです

*平成23年(2011)3月11日 東日本大震災 唐桑復興記念碑

大津波到達点 子々孫々語り継げ

東日本大震災大津波により宿浦地区には約15mの津波が押し寄せ、神社境内には2.2m浸水、唐桑沿岸全体が被災した。

この碑は全国より唐桑の早期の復興を祈願してこんりゅうされる。

境内の不動尊神社です

ケヤキの大木が見えました

では、次は行きましょう

気仙沼市役所唐桑支所を南へ西へ出て、丁字路を右(西)へ

「下二本杉」の前を通って道成りに進むと宿浦の港が見えて来ます

道路右手に早馬神社が南東向きに鎮座します、参道脇に広い

駐車場がありますので利用させて頂きました

駐車場がありますので利用させて頂きました

参道一ノ鳥居は南向きに建っています

早馬神社の社號標です

鳥居の右側には「昭和8年3月3日・大震嘯災記」碑です、碑面には「地震があったら 津波の用心」と有ります

説明版です

早馬神社

御祭神 稲倉魂命

例祭日 9月19日

神幸船祭 10月第一日曜日

由緒

建保5年(1217年)、鎌倉若宮(鶴岡八幡宮)の宮司であった梶原専光坊僧正景實(かじわらかげざね・梶原景時公の兄)は、正治元年(1199年)の源頼朝公の死亡、これを追うかのような梶原景時一族の没落、又、和田、畠山氏が滅んで行くのを見て世を憂い鎌倉を離れ、蝦夷千島を目指して下り、その途中の当町石浜に辿りつきそこを切り開き住む。

居宅の脇に一廟を建て、源頼朝公(鎌倉幕府初代将軍)、梶原景時公(源頼朝公第一の家臣)、梶原景孝公(景時公の子)の御影を安置し、一族の冥福を祈り菩提を弔う為、梶原神社を崇め奉る。

建保7年(1219年)一族の梶原三郎兵衛尉景茂の子である第二代大和守景永は景實僧正の後を慕いこの地に至り景實の猶子となる。

景永は神職となり、早馬大権現別当として早馬山頂に社殿(奥宮)を建立する。山号は早馬山、寺号を漢曼寺と称す。

正慶元年(1332年)、第5代大和守慶永の時、紀州熊野本宮より本地佛阿弥陀薬師観音を勧請し社殿を新たに建立。以後、奥宮、里宮合わせ数度の建て替えが行われる。

本山派修験良厳院累世社務を掌り現宮司で33代目となる。

仙台藩時代には伊達家の祈祷師として仕え九曜紋を授かる。

明治、神仏分離令により早馬大権現より現社号に改め現在に至る。

祭礼・神幸祭には、神輿渡御、船祭り、献膳祭、打囃子、稚児行列が執り行われる。

奥宮 早馬山頂(漁火パーク徒歩15分)

兼務社 八雲神社(越路 天王山頂)

境内社 不動尊神社、金刀比羅神社、天照皇大神、若木神社、祖霊社

*前のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」でも話題の「梶原景時公」ゆかりの神社とあるわけですね

参道の右てに目的のイチョウです

南側から

太い幹には沢山の乳柱が出ています

南西側から、目通り幹囲6.4mの巨木です

西側から見ました

参道石段を上がります

中段に手水舎です

前からイチョウを見ました

東日本大震災時の参道の様子がパネルで展示されています、手水舎のところに乗用車が流されて来ていました

更に上がります

またふり返ってイチョウを見ました

*イチョウも津波を被ったようですが、3月11日はまだ葉芽が出ていない時期だったので海水の影響はなかったのでしょう

*2023年7月現在Googleマップのストリートビューで2013年6月の神社鳥居前の様子がみることが出来ました、参道入口の鳥居はまだ無く、周辺の建物もまだ再建されていません、現在の駐車場には草が生えていますがイチョウは枝先まで緑の葉を付けているのが確認できます。

拝殿です

本殿です

早馬神社由緒の説明版でです

境内南側の「撫で馬」です

東日本大震災のパネルです、撫で馬も波にのまれていたようです

境内にも大津波到達点の石碑です、上の横線の位置まで津波が来たということは社殿も浸水してしまったようです

*平成23年(2011)3月11日 東日本大震災 唐桑復興記念碑

大津波到達点 子々孫々語り継げ

東日本大震災大津波により宿浦地区には約15mの津波が押し寄せ、神社境内には2.2m浸水、唐桑沿岸全体が被災した。

この碑は全国より唐桑の早期の復興を祈願してこんりゅうされる。

境内の不動尊神社です

ケヤキの大木が見えました

では、次は行きましょう