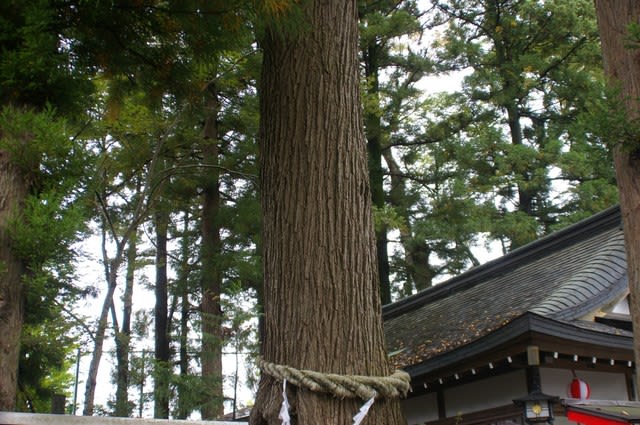

北口本宮冨士浅間神社には富士太郎杉や次郎杉、夫婦檜などの巨木が在ります

こちらについては、次からご紹介したいと思います

富士吉田市役所の南南西約3kmのところ

国道138号線沿いに北口本宮冨士浅間神社が鎮座します

参道の西側道路を入ると

駐車場が点在しています

一番奥は随身門脇まで入る事が出来ます

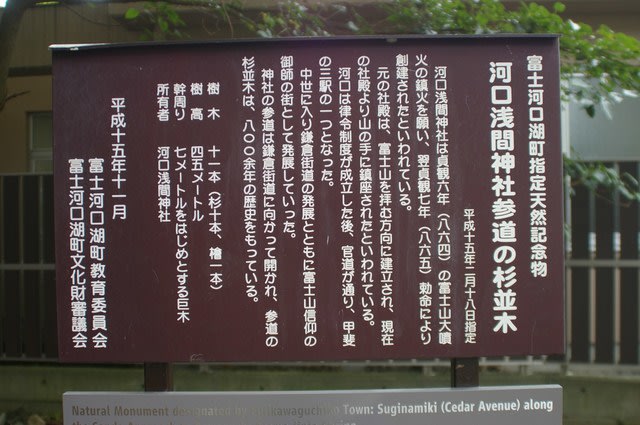

山梨歴史文化公園の説明版が在ります

参道入口です

石灯篭と杉並木が続きます

長いですね~(参道入り口西側から随身門手前まで車で入れます)

仁王門跡です

参道両側に礎石が並んでいます

説明版です

国指定史跡「富士山」構成要素

仁王門礎石

平成23年2月7日指定

管理者 北口本宮富士浅間神社

北口本宮富士浅間神社境内には、神仏混淆時代・三重塔

・鐘楼・仁王門など、仏教色の濃い壮麗な堂塔があり、美

事な調和を見せていた。

明治初年、「神仏分離令」施行の際に撤去され、三重塔

・鐘楼は失われて、現在その建っていた跡を確認すること

はできない。

市内下吉田の臨済宗寺院「月江寺」が護持してきた仁王

門も取り払われたが、幸いにして礎石はその難を逃れ、往

古のままに昔日の面影をしのばせている。

ちなみに、この仁王門の規模は梁間一丈八尺(約5,5

m)、軒高六間(約11m)という記録が残されている。

神社と寺院の建物が共存していた神仏混淆時代の貴重な史

跡である。

平成25年11月 富士吉田市教育委員会

仁王門跡の西側の丸い石は、富士講の開祖角行の立行石です

赤い鳥居が見えて来ました

鳥居手前に狛犬です

鳥居をくぐって参道左手には「百度石」です

随身門です

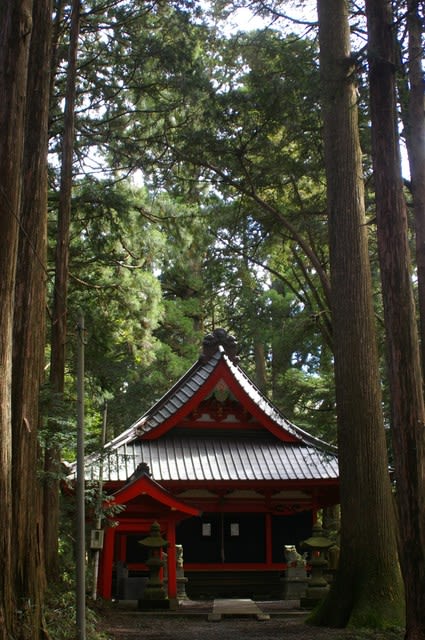

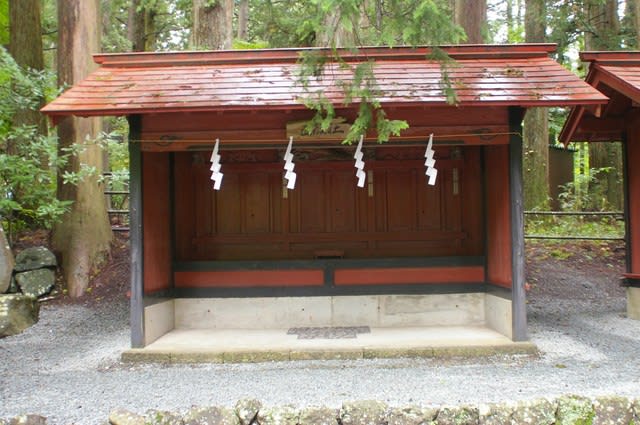

随身門手前左側には、福地八幡社です、祭神は誉田別尊です

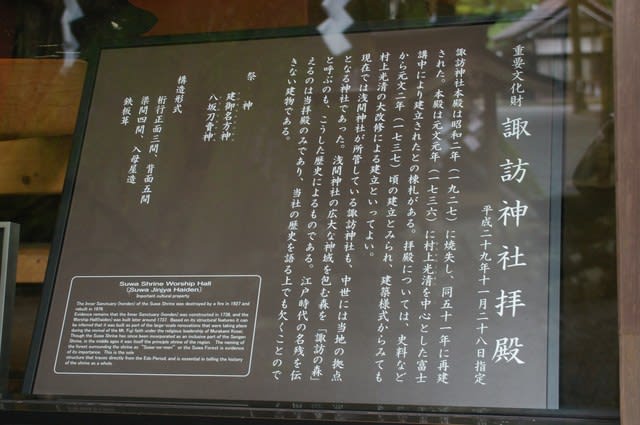

説明版です

重要文化財 福地八幡社

平成29年11月28日指定

福地八幡社は、古くは「古吉田」の地にあった氏神

と伝えられる。貞享元年(1684)に建立、元文5

年(1740)に村上光清を中心とした富士講中が、

その古材の一部を用いて再建した経緯をもち、建築技

法的にも両期の要素を併せもつ。元文期の再建は、そ

の規模や構造の類似から東宮本殿を模範にしたと考え

られる。身舎の頭貫木鼻、向拝の獅子鼻、獏鼻は貞享

期までさかのぼる可能性があるが、向拝や妻側に施さ

れる絵様の多くは、元文期のものである。神社境内の

建物様式の変遷を伝える貴重な社である。

祭神 誉田別命

構造形式 一間社流造

銅板葺

附 棟札2枚 貞享元年8月

元文5年3月

参道中央に神楽殿です

説明版です

重要文化財 神楽殿

平成29年11月28日指定

元文2年(1737)頃に村上光清を中心とした冨士

講中による境内建物の大修理において建立されてもので

す。

この神楽殿は、富士山御師により太々神楽が奉納され

た舞台であり、現在でも神社の祭礼には地元の神楽講に

よろ富士山御師より継承した太々神楽が奉納されている

。柱間寸法は約6,2mと大きく、虹梁形飛貫と頭貫で

固め、中備に十二支の彫刻を施した蟇股を据える。富士

山信仰と深い関連をもつ重要な建物である。

構造形式

桁行一間、梁間一間、入母屋造、瓦棒銅板葺

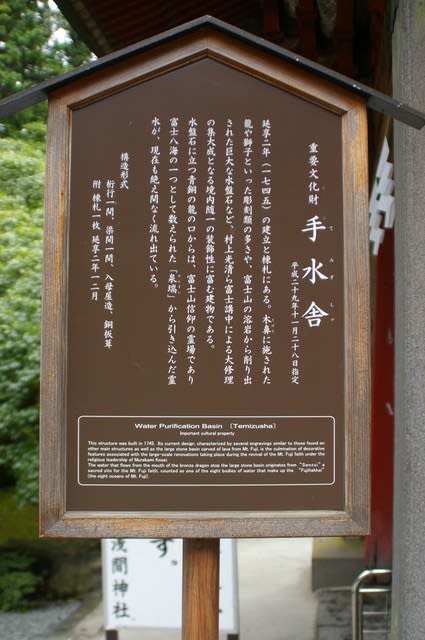

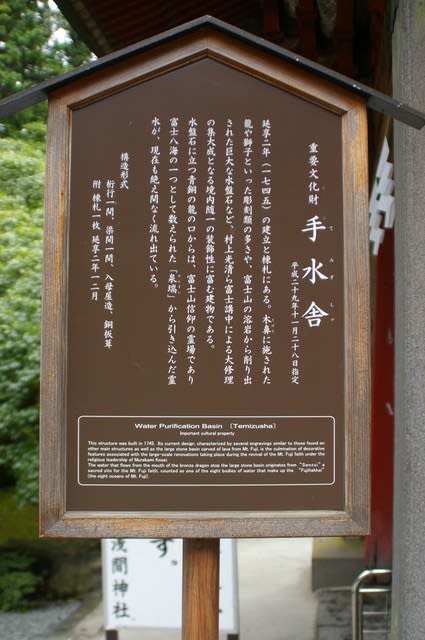

重要文化財の手水舎です

説明版です

重要文化財 手水舎

平成29年11月28日指定

延享2年(1745)の建立と棟札にある。木鼻に施され

た龍や獅子といった彫刻類の多さや、富士山の溶岩から削り

出された巨大な水盤石など、村上光清ら富士講中による大修

理の集大成となる境内随一の装飾性に富む建物である。

水盤石に立つ青銅の龍の口からは、富士山信仰の霊場であ

り富士八海の一つとして数えられた「泉瑞」から引き込んだ

霊水が、現在も絶え間なく流れ出している。

構造形式 桁行一間、梁間一間、入母屋造、銅板葺

附 棟札1枚 延享2年12月

拝殿です

案内板に従って時計回りで境内を見て行きましょう

本殿の東側には、重要文化財の東宮本殿があります

北口本宮富士浅間神社 東宮本殿です

説明版です

重要文化財

北口本宮冨士浅間神社 東宮本殿

明治40年8月28日指定

鎮座地 富士吉田市上吉田5558

祭神 天津日高彦火火出見命 冨士権現とも呼ばれた。

貞応2年(1223)北條義時の創建とも伝えられるが

、現社殿は永禄4年(1561)武田信玄が川中島合戦の

戦勝祈願して浅間本社として造営したものである。

その後文禄3年(1594)に浅野氏重、元和元年(1

615)に鳥居成次が修理し、さらに、慶安2年(164

9)と延宝6年(1678)に秋元氏、享保19年(17

34)には村上光清による修理が加えられた。

本殿は身舎梁間一間、桁行一間で全面に一間の向拝をつ

ける一間社流造の形式である。柱は床下部八角の丸柱を用

い、高欄を回した縁と登高欄付五段の階を持つ。屋根は檜

皮葺で身舎からそのまま向拝まで延び破風には鏑懸魚をつ

ける。この様式は向拝頭貫の蟇股の彫刻とともに室町時代

の手法を残すものである。外観の要所に施した装飾には桃

山時代の影響が見られる。向拝柱にある金具の卍は村上講

社の講印であり、藤の紋章は村上家の紋であるので、光清

修理の時付けられたものであろう。

昭和27年(1952)解体修理を行なった。

平成12年3月 山梨県教育委員会

富士吉田市教育委員会

武田信玄の造営だそうです

東宮本殿の左手の 祠です

本殿をみましょう

東側から絢爛豪華な本殿前面です

東面です

南側には、恵比寿大黒神の像が並びます

本殿西面です

西宮本殿です

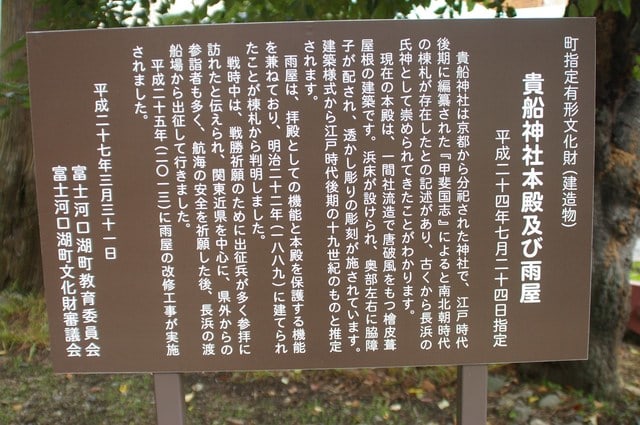

説明版です

重要文化財

北口本宮冨士浅間神社 西宮本殿

昭和28年3月31日指定

鎮座地 富士吉田市上吉田5558

祭神 天照大神、豊受大神、琴平大神、文禄3年(15

94)谷村城主浅野左衛門佐氏重により東宮に替わる本殿

として建立されたが、元和元年(1615)鳥居成次の本

殿建立により現在地に移され西の宮となった。その後享保

19年(1734)村上光清により大修復が行なわれた。

全体の形式は東宮と同じ一間社流造であるが、両側面と

背面は二間で一間の光背をつける。身舎全面と側面には刎

高欄付きの縁を回し、全面には登高欄付の七段の階をもう

けている。身舎は床下八角の丸柱、向拝は面取りの角柱で

頭貫中央に蟇股を置き、木鼻には獅子と獏の彫刻を置く。

蟇股、木鼻には極彩色が施され、細部に渡って装飾、飾り

金具が用いられているが、向拝柱の飾り金具には村上光清

の紋である卍と藤の紋がつけられているので光清修復の時

のものであろう。屋根は檜皮葺、二重軒付で破風に鏑懸魚

をつけている。全体に華麗な桃山前期の建築意匠を伝え、

荘厳な本殿建築に向っての流れを感じさせるものである。

昭和39年(1964)解体修理を行った。

平成12年3月 山梨県教育委員会

富士吉田市教育委員会

浅野左エ門佐(浅野氏重)の造営です

西宮本殿の右手には、富士山への登山口があります、右手の石碑には富士北口登山本道の文字が見えます

登山道入り口手前の西側には境内社の祠が並んでいます

登山口側から、

祭神は少名彦名の尊です

倭四柱社です、祭神も4名

日枝社、祭神は大山咋命です

白隆社、祭神は高皇産霊命です

愛宕社、祭神は火結神です

天津神社、祭神は天神八百万神です

国津神社、祭神は国神千五百万神です

最後は天満宮です、祭神は言わずと知れた菅原道真公です

説明版です

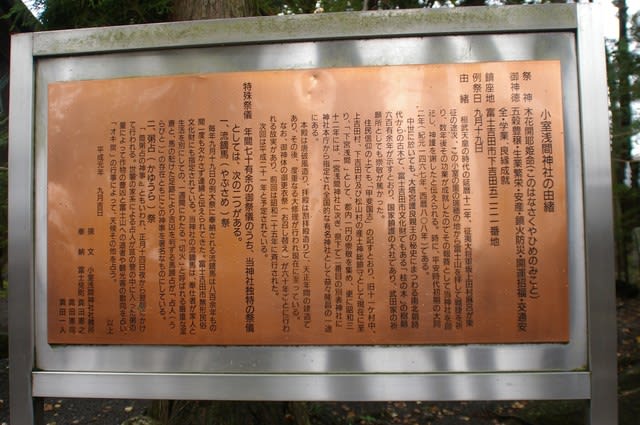

北口本宮 富士浅間神社

御祭神 木花開耶姫命 天津彦々火瓊々杵命 大山衹命

御由緒 日本武尊當地御通過に際り親しく富士の霊峰を御遥拝

になった。その由縁を以て祠宇を創建その蹟を大塚丘と

いう。後延暦7年(1200年前)甲斐守紀豊庭現地に

社殿を建立、現在の本殿は元和元年(373年前)鳥居

土佐守造営、幣殿、拝殿、神楽殿、手水舎、神門等は江

戸小伝馬町の人、村上光清師の首倡に因り享保18年起

工し、元文3年(250年前)に総て竣成された。

大正13年保存会に依って各所修造、屋根は銅版に葺

替、本殿は桃山建造物の首位なりとして昭和28年3月

国重要文化財に指定さる。

御神徳 戸無き八尋殿の猛火の中にて皇子を挙げ給う。瓊々杵

命詔り給はく「汝くしびにあやしき威きあり子等復ひと

にすぐれたるいきほひ有る・・・云々」即ち冨士火山鎮

護の神、火防の神、安産授育の神、又産業の神として汎

く世に尊崇され給う。

雑載 富士登山のともがらは、本神社参拝の後に登ること往

古より変わらぬ例とす。

祭日 例祭 (初申祭) 5月5日

鎮火祭(二本三奇祭 吉田の火祭)8月26日

8月27日

寒申祭(一月寒入り初の申) 申の日

節分祭(追儺祭) 節分の日

開山祭(お山びらき) 7月1日

閉山祭(お山じまい) 9月10日

「昭和63年誌」

次は、「富士太郎杉」です

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

して嵿捷捷戦立揎

して嵿捷捷戦立揎