山上五輪平地区は、古殿町役場の北北東約2kmのところ

古殿町役場前から国道349号線を南東へ、約800mで標識に従って「小野」方面の左(北)へ進みます

約1.9kmで右手の山の中腹に広覚寺の墓地が見えて来ますので、廣覚寺の標石を右(東)へ入ります

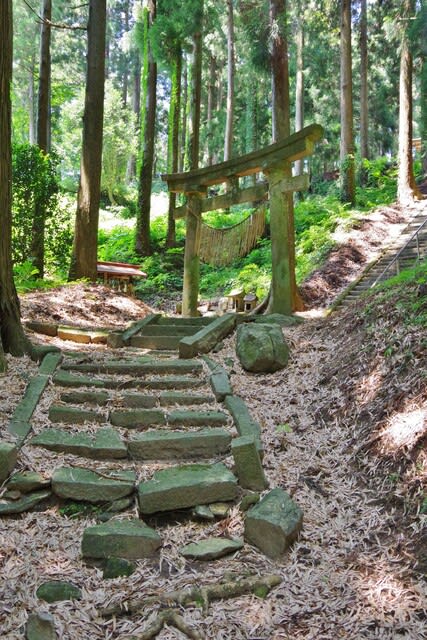

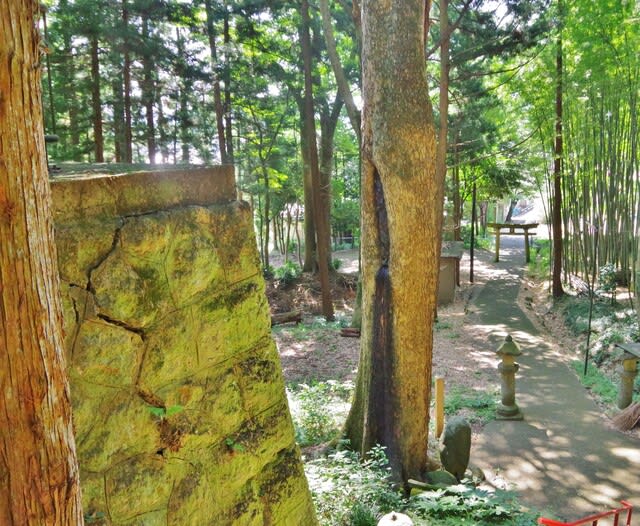

臨済宗 竹貫山 廣覺寺の山門脇から

道成りに進んで

本堂への参道です

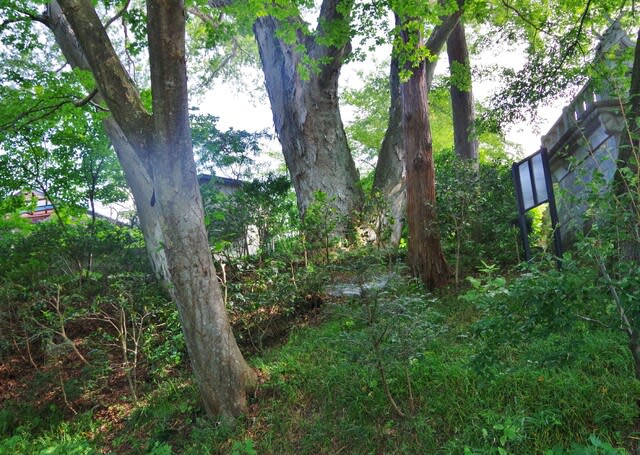

庫裏脇の 駐車場へ入りました

駐車場へ入りました

多いな水盤の上に可愛いお地蔵様です

本堂です

文化財説明版です

町指定文化財

「廣覚寺板戸絵画」

当山廣覚寺は本堂内には、磐城家中狩野益雪(生没年不詳)によって描かれた杉戸絵が残されています。

この杉戸絵が描かれた時期は裏書により文化6年(1809年)8月とされています。

本堂内に描かれた絵画は画題別に14点現存しており、いずれも特徴的で存在感のある作品となっています。

画は羅漢と龍・虎・山水画が主に描かれています。

指定年月日 平成29年11月22日

管理者(団体)廣覚寺

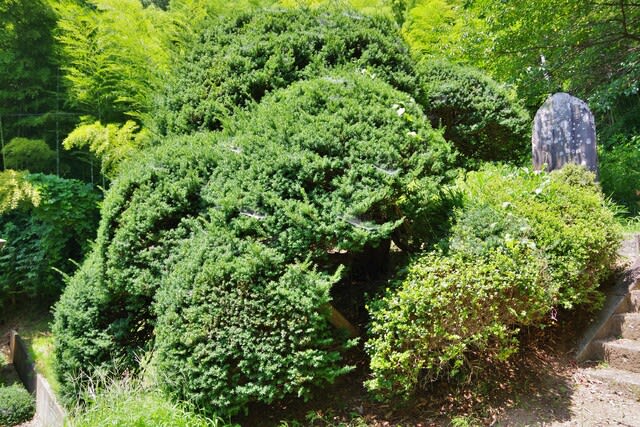

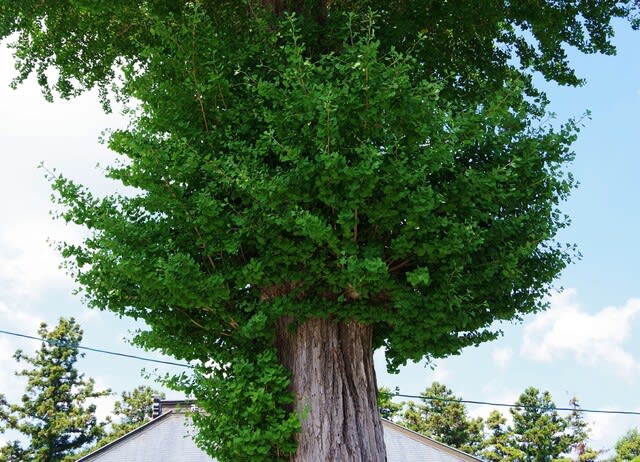

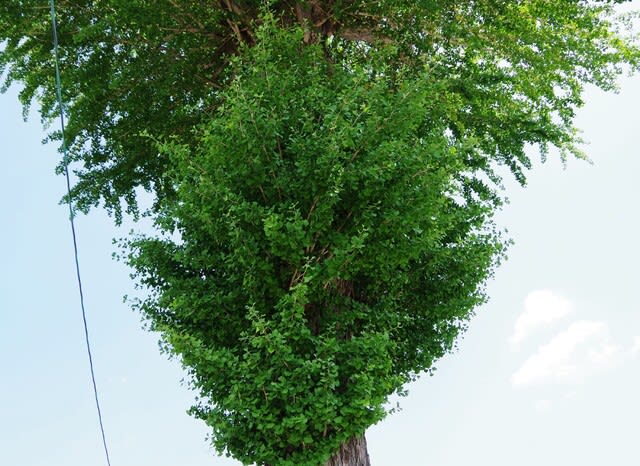

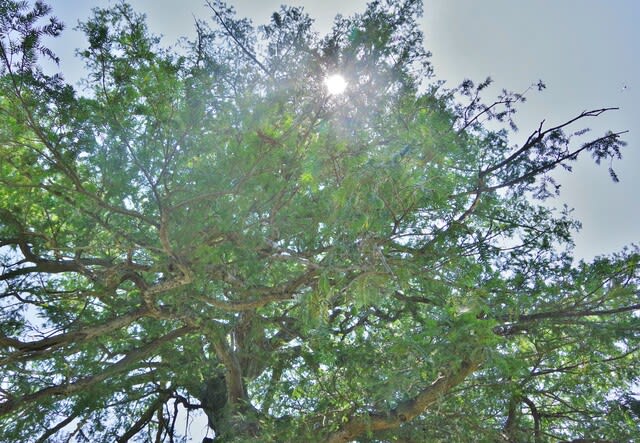

本堂の北西側に目的のイチョウです

墓地入口には六地蔵様です

南東側から

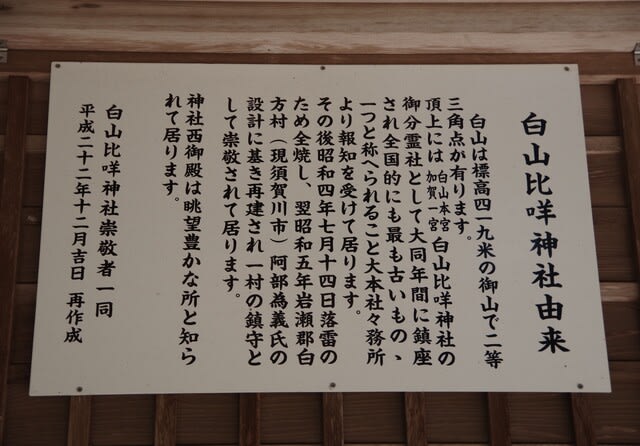

古殿町指定文化財 広覚寺のイチョウの案内板です

北東側から

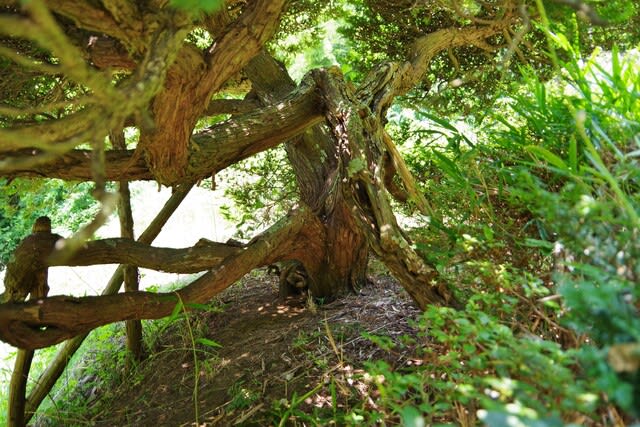

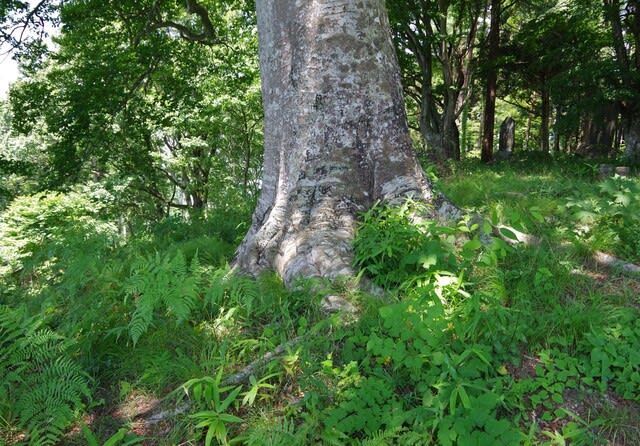

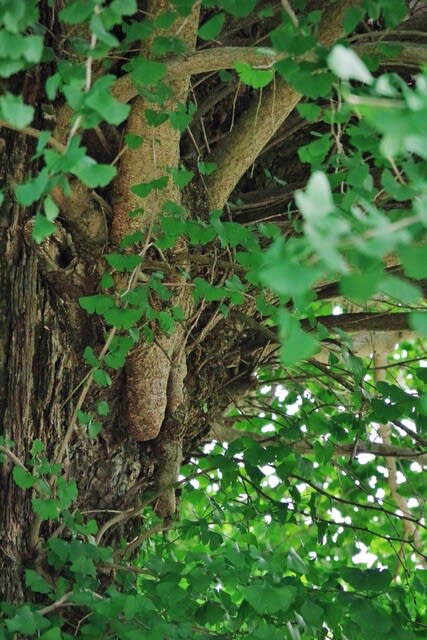

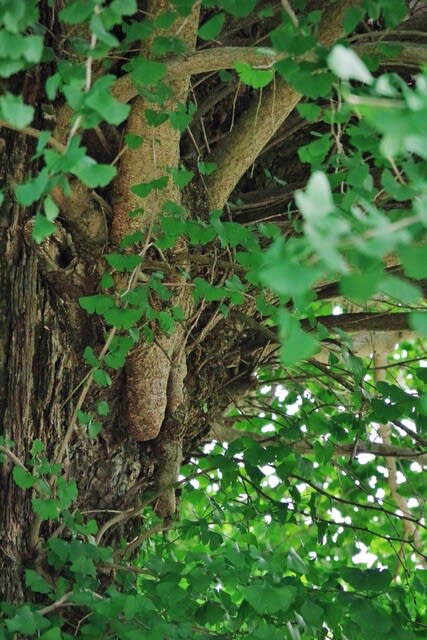

小さな乳柱を見ることが出来ます

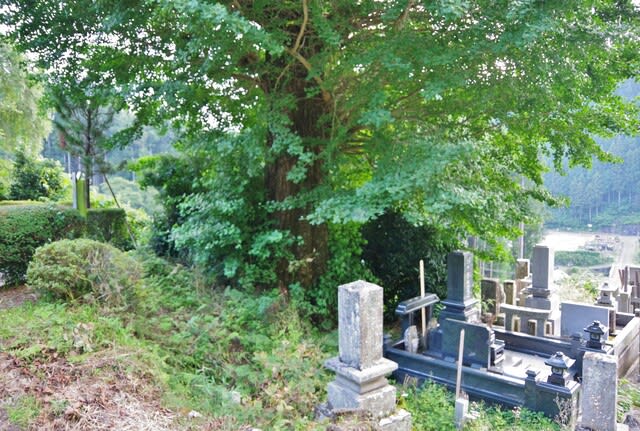

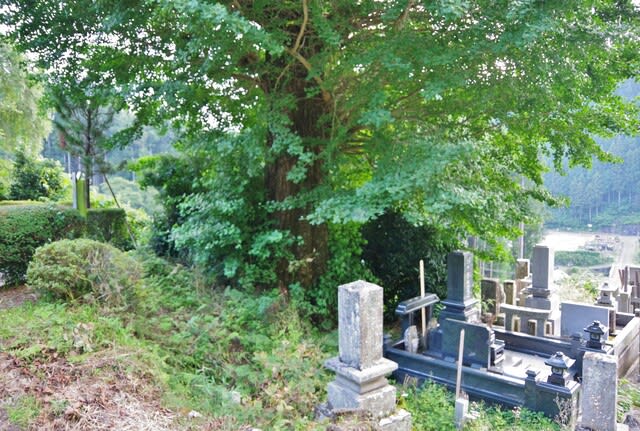

墓地内から見ました

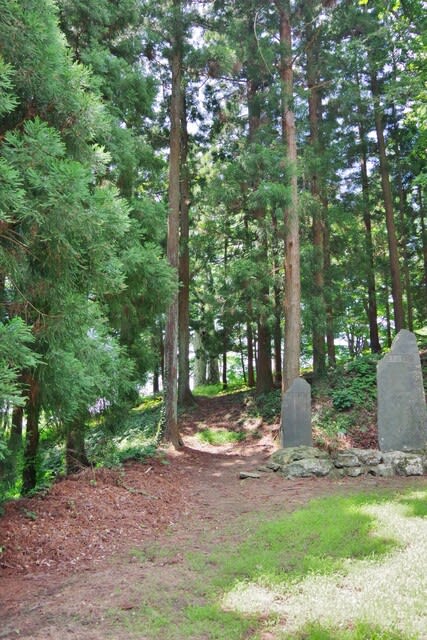

竹貫氏累代の墓地

五輪塔です

五輪塔の説明版です

町指定文化財

石造五輪塔

昭和46年10月指定

この五輪塔は、当寺建立当時(文和年間・1353年頃)に造られたものと思われるが、流水山崩のため一時は地に埋まったものを、後に掘り起こして現在地に移転したものである。

この地「五輪平」という地名もこの五輪塔の所在というところからとったものと言われている。五輪平は当寺竹貫氏累代の墓地と考えられ、現在ある五輪塔を含め竹貫氏の墓標は江戸中期以降再建整備されたものであろう。

なおこの塔を竹貫三河守の墓と称しているが、竹貫氏何代何氏に当たるかは不明であるが、塔の様式から見れば、鎌倉末南北朝の頃、活躍した竹貫惣領家のものと考えられる。

所有者、古殿町大字山上字五輪平 広覚寺

古殿町教育委員会

天然記念物の桜です

南東側から見ました

では、次へ行きましょう

古殿町役場前から国道349号線を南東へ、約800mで標識に従って「小野」方面の左(北)へ進みます

約1.9kmで右手の山の中腹に広覚寺の墓地が見えて来ますので、廣覚寺の標石を右(東)へ入ります

臨済宗 竹貫山 廣覺寺の山門脇から

道成りに進んで

本堂への参道です

庫裏脇の

駐車場へ入りました

駐車場へ入りました

多いな水盤の上に可愛いお地蔵様です

本堂です

文化財説明版です

町指定文化財

「廣覚寺板戸絵画」

当山廣覚寺は本堂内には、磐城家中狩野益雪(生没年不詳)によって描かれた杉戸絵が残されています。

この杉戸絵が描かれた時期は裏書により文化6年(1809年)8月とされています。

本堂内に描かれた絵画は画題別に14点現存しており、いずれも特徴的で存在感のある作品となっています。

画は羅漢と龍・虎・山水画が主に描かれています。

指定年月日 平成29年11月22日

管理者(団体)廣覚寺

本堂の北西側に目的のイチョウです

墓地入口には六地蔵様です

南東側から

古殿町指定文化財 広覚寺のイチョウの案内板です

北東側から

小さな乳柱を見ることが出来ます

墓地内から見ました

竹貫氏累代の墓地

五輪塔です

五輪塔の説明版です

町指定文化財

石造五輪塔

昭和46年10月指定

この五輪塔は、当寺建立当時(文和年間・1353年頃)に造られたものと思われるが、流水山崩のため一時は地に埋まったものを、後に掘り起こして現在地に移転したものである。

この地「五輪平」という地名もこの五輪塔の所在というところからとったものと言われている。五輪平は当寺竹貫氏累代の墓地と考えられ、現在ある五輪塔を含め竹貫氏の墓標は江戸中期以降再建整備されたものであろう。

なおこの塔を竹貫三河守の墓と称しているが、竹貫氏何代何氏に当たるかは不明であるが、塔の様式から見れば、鎌倉末南北朝の頃、活躍した竹貫惣領家のものと考えられる。

所有者、古殿町大字山上字五輪平 広覚寺

古殿町教育委員会

天然記念物の桜です

南東側から見ました

では、次へ行きましょう