2019年4月24日、城下町の出石散策をしました。何度か訪れました。出石そばを食べるのも目的で寄り道でした。

『但馬国の祖神「天日槍」がこの地を拓いたとされ、古くは「古事記」「日本書紀」にも登場する出石。室町時代には、山名氏が此隅山城を構え但馬の中心として繁栄しました。その後、有子山城、出石城と城が変わり、領主も変わっていく中で、沢庵和尚や桂小五郎、加藤弘之、斎藤隆夫など、歴史的に有名な人物とも深く関わりを持つ城下町となっていきます。』

案内図

福成寺、浄土真宗本願寺派の寺院

「創建は不詳ですが元々は矢次山の中腹にありましたが、出石城が築かれた際、日野辺街道から現在地に移されました。山門は豊岡陣屋の表門を移築したものと伝えられています。」

勝林寺、浄土真宗本願寺派の寺院

諸杉神社

「創立年月は不祥であるが、延喜式内の古社で、始め出石川側の出石町水上に鎮座していたが、当国の守護山名氏が居城を出石町宮内の比隅山より出石有子山に移すに及び、当社を城下の現在地に移転されたという。累代の出石城主の尊崇厚く、江戸時代小出大和寺は長刀を奉献し、松平忠徳は社殿を改造し、宝賀を具え華表を建て、治下瑞泉寺主釈大梅に諸形大明神記を撰ばしめた。」

経王寺、日蓮宗の寺院

「創建は永禄年間(1558~70)、法音院日道律師が開いたのが始まりと伝えられています。現在の堂宇は天保年間(1830~43)の火災後に再建されたもので、特に境内が京街道の丹波口にあたる為、鐘楼が城郭の櫓風の仕様になっています。」

岩鼻稲荷神社

「この神社は出石城主小出大和守吉英公が慶長18年(1613)に高城(有子山山頂)より山麓(現在の出石城隅櫓)に移し、城下町づくりに際し伏見稲荷より分霊を受け出石稲荷を城内に建立したが、城内建立故に一般町民は年に一度(現在初年祭)しか参拝できなかった。そこで武家屋敷が多く建ち並んでいた当岩鼻地域(現在の材木区)を中心に守護神として一般町民が何時でも詣でることができるよう建立されたと伝えられている。天保12年(1841)疱瘡(天然痘)が大流行し当年2月12日当社で祈祷したことが出石藩御用日記に記録されている。現在の社は明治32年5月広く町民より浄財を得て改築し厄除開運の社として材木地域を中心に広く町民の信仰を集めている。」

光明院、高野山真言宗の寺院

出石明治館

「郡役所として明治20年に建造された木造擬洋風建物。日本の天気予報の開始者である桜井勉をはじめ、出石の偉人展を常設しています。」

願成寺

「臨済禅宗大徳寺派の寺院、山門は一間一戸、入母屋、桟瓦葺、上部は吹き放しの鐘楼門形式の建物です。本堂庭園は豊岡市指定名勝。」

川崎尚之助の供養碑

宗鏡寺

「山名氏の菩提寺として創建された寺で、永らく荒廃していたが元和2年(1616)、沢庵和尚により再興されました。通称、沢庵寺とも呼ばれ、沢庵和尚が造った名園は兵庫県指定文化財になっています。」

本高寺、日蓮宗の寺院

「創建は康正元年(1455)、日曾上人が開いたのが始まりと伝えられています。宝永3年(1706)には上田城(長野県上田市)から移封し出石藩主となった仙石政明が帰依し仙石家の菩提寺としました。」

本覚寺

祇園社

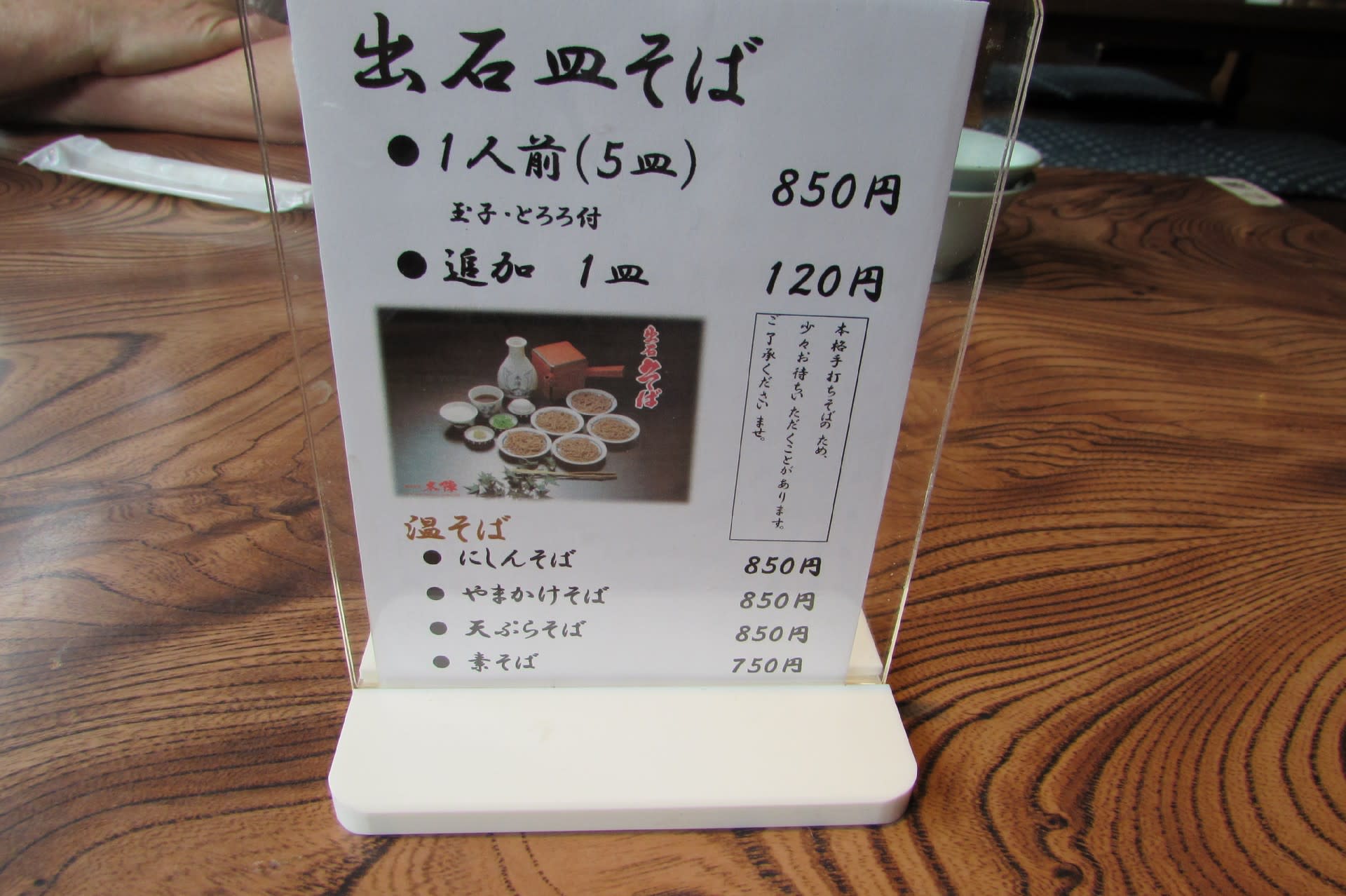

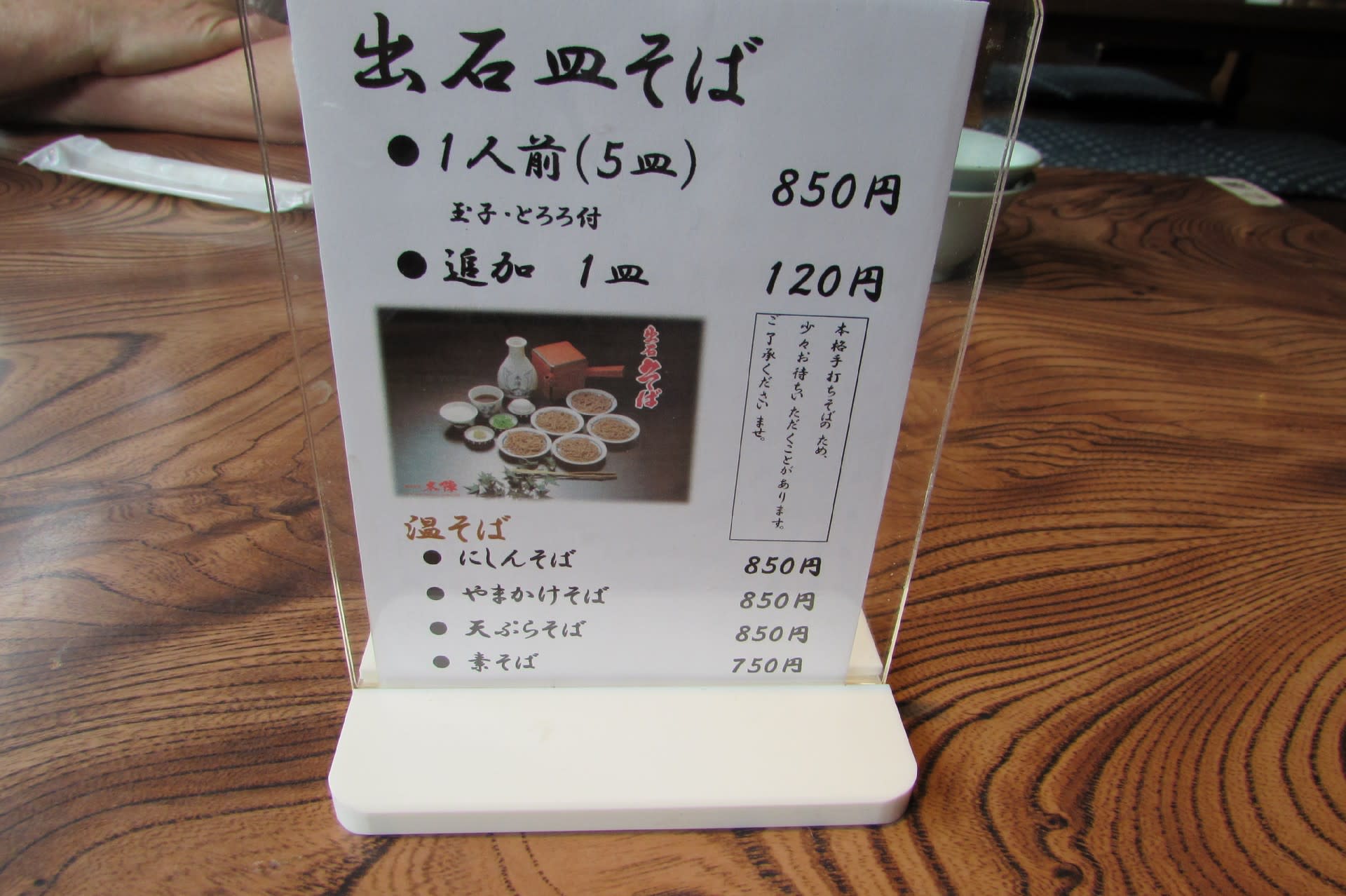

鶴屋で皿そばを食す。

『但馬国の祖神「天日槍」がこの地を拓いたとされ、古くは「古事記」「日本書紀」にも登場する出石。室町時代には、山名氏が此隅山城を構え但馬の中心として繁栄しました。その後、有子山城、出石城と城が変わり、領主も変わっていく中で、沢庵和尚や桂小五郎、加藤弘之、斎藤隆夫など、歴史的に有名な人物とも深く関わりを持つ城下町となっていきます。』

案内図

福成寺、浄土真宗本願寺派の寺院

「創建は不詳ですが元々は矢次山の中腹にありましたが、出石城が築かれた際、日野辺街道から現在地に移されました。山門は豊岡陣屋の表門を移築したものと伝えられています。」

勝林寺、浄土真宗本願寺派の寺院

諸杉神社

「創立年月は不祥であるが、延喜式内の古社で、始め出石川側の出石町水上に鎮座していたが、当国の守護山名氏が居城を出石町宮内の比隅山より出石有子山に移すに及び、当社を城下の現在地に移転されたという。累代の出石城主の尊崇厚く、江戸時代小出大和寺は長刀を奉献し、松平忠徳は社殿を改造し、宝賀を具え華表を建て、治下瑞泉寺主釈大梅に諸形大明神記を撰ばしめた。」

経王寺、日蓮宗の寺院

「創建は永禄年間(1558~70)、法音院日道律師が開いたのが始まりと伝えられています。現在の堂宇は天保年間(1830~43)の火災後に再建されたもので、特に境内が京街道の丹波口にあたる為、鐘楼が城郭の櫓風の仕様になっています。」

岩鼻稲荷神社

「この神社は出石城主小出大和守吉英公が慶長18年(1613)に高城(有子山山頂)より山麓(現在の出石城隅櫓)に移し、城下町づくりに際し伏見稲荷より分霊を受け出石稲荷を城内に建立したが、城内建立故に一般町民は年に一度(現在初年祭)しか参拝できなかった。そこで武家屋敷が多く建ち並んでいた当岩鼻地域(現在の材木区)を中心に守護神として一般町民が何時でも詣でることができるよう建立されたと伝えられている。天保12年(1841)疱瘡(天然痘)が大流行し当年2月12日当社で祈祷したことが出石藩御用日記に記録されている。現在の社は明治32年5月広く町民より浄財を得て改築し厄除開運の社として材木地域を中心に広く町民の信仰を集めている。」

光明院、高野山真言宗の寺院

出石明治館

「郡役所として明治20年に建造された木造擬洋風建物。日本の天気予報の開始者である桜井勉をはじめ、出石の偉人展を常設しています。」

願成寺

「臨済禅宗大徳寺派の寺院、山門は一間一戸、入母屋、桟瓦葺、上部は吹き放しの鐘楼門形式の建物です。本堂庭園は豊岡市指定名勝。」

川崎尚之助の供養碑

宗鏡寺

「山名氏の菩提寺として創建された寺で、永らく荒廃していたが元和2年(1616)、沢庵和尚により再興されました。通称、沢庵寺とも呼ばれ、沢庵和尚が造った名園は兵庫県指定文化財になっています。」

本高寺、日蓮宗の寺院

「創建は康正元年(1455)、日曾上人が開いたのが始まりと伝えられています。宝永3年(1706)には上田城(長野県上田市)から移封し出石藩主となった仙石政明が帰依し仙石家の菩提寺としました。」

本覚寺

祇園社

鶴屋で皿そばを食す。