2022年5月24日、お参りしました。西国薬師第46番霊場、びわこ百八71番霊場、山号は繖山と号す。入山料300円です。

パンフレットより「桑實寺は天智天皇の勅願寺院として、677(白鳳6)年に創建されました。縁起は、湖国に疫病が流行し天皇の第四皇女阿閇姫も病にかかり病床で琵琶湖に瑠璃の光が輝く夢をみた。夢の話を聞いた天皇が定恵和尚に法会を営せると湖中より生身の薬師如来が現われ大光明がさした。この光明に当った人々の病もなおり姫の病もなおった。この薬師如来を本尊としたのが桑實寺で、定恵和尚により677(白鳳6)年11月8日に開山した。桑實寺の寺名は、定恵和尚が中国より桑の木を持帰り此地において日本で最初に養蚕技術を広められた為です。山号の繖(きぬがさ)山も、蚕が口から糸を散らしマユを懸けることにちなんだものです。往時には二院16坊の僧坊があり足利第12代将軍義春が3年間仮幕府を開いています。桑實寺は創建の昔より薬師如来信仰の祈願道場として栄えた寺で、戦国時代にも全く戦火には関係がなく、現在の桑實寺本堂は南北朝時代に建立されたままの姿です。」

滋賀県近江八幡市安土町桑実寺292

map

山門

ここから450段の階段を登ります。

石橋

地蔵堂

中門

猫が寛いでいました。

本堂(重要文化財)

「室町前期(1333-1392)建立、桁行五間、梁間六間、一重、入母屋造、檜皮葺。」

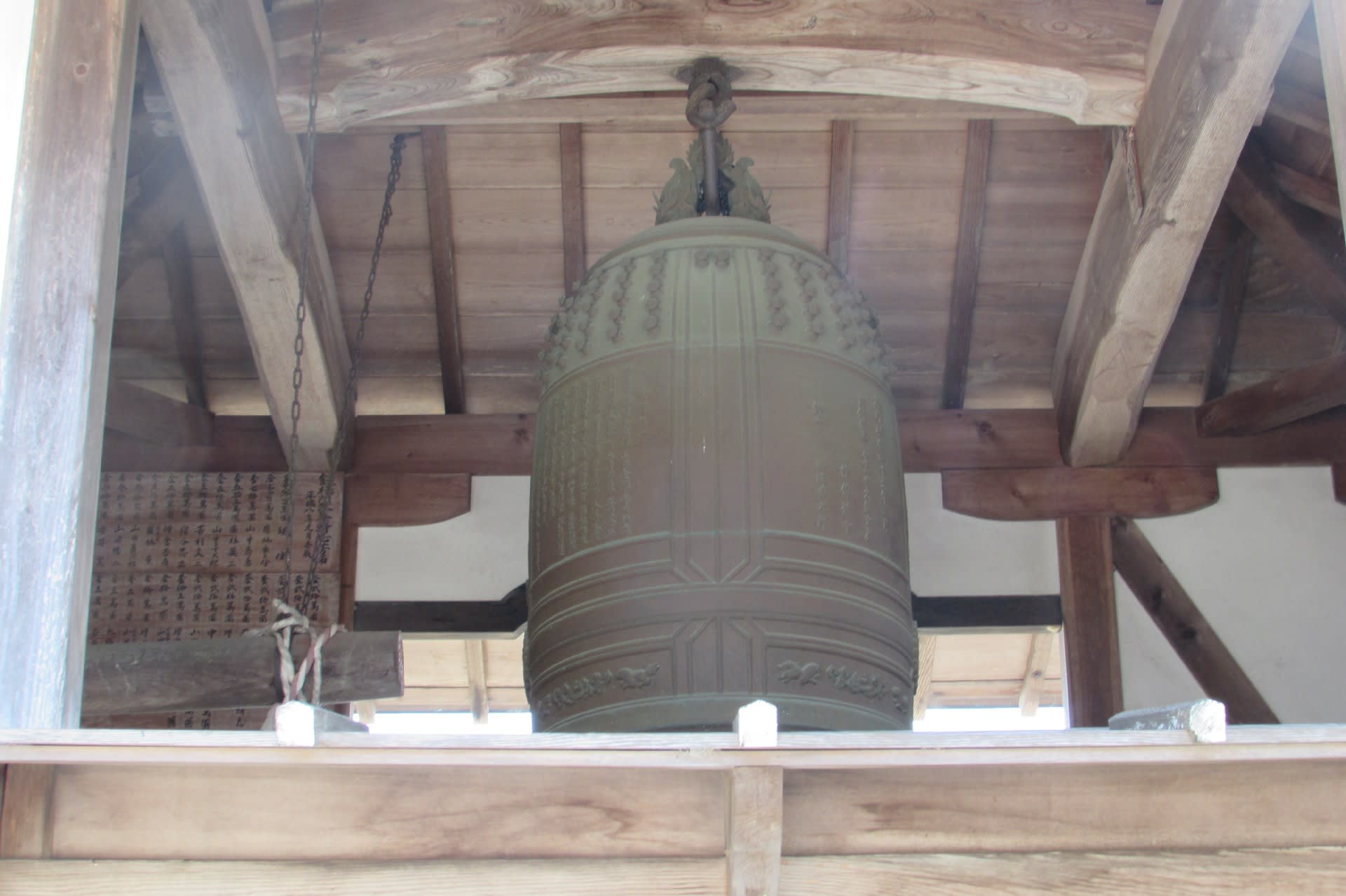

鐘楼堂

蔵

鎮守三社、素戔嗚命・大黒天・素戔嗚妃

大師堂(経堂)

「1576(天正4)年。織田信長により再建され、天台、伝教大師像が安置されていましたが、明治末期の風水害のために大破し、1913(大正2)年に経堂として再建されました。」

パンフレットより「桑實寺は天智天皇の勅願寺院として、677(白鳳6)年に創建されました。縁起は、湖国に疫病が流行し天皇の第四皇女阿閇姫も病にかかり病床で琵琶湖に瑠璃の光が輝く夢をみた。夢の話を聞いた天皇が定恵和尚に法会を営せると湖中より生身の薬師如来が現われ大光明がさした。この光明に当った人々の病もなおり姫の病もなおった。この薬師如来を本尊としたのが桑實寺で、定恵和尚により677(白鳳6)年11月8日に開山した。桑實寺の寺名は、定恵和尚が中国より桑の木を持帰り此地において日本で最初に養蚕技術を広められた為です。山号の繖(きぬがさ)山も、蚕が口から糸を散らしマユを懸けることにちなんだものです。往時には二院16坊の僧坊があり足利第12代将軍義春が3年間仮幕府を開いています。桑實寺は創建の昔より薬師如来信仰の祈願道場として栄えた寺で、戦国時代にも全く戦火には関係がなく、現在の桑實寺本堂は南北朝時代に建立されたままの姿です。」

滋賀県近江八幡市安土町桑実寺292

map

山門

ここから450段の階段を登ります。

石橋

地蔵堂

中門

猫が寛いでいました。

本堂(重要文化財)

「室町前期(1333-1392)建立、桁行五間、梁間六間、一重、入母屋造、檜皮葺。」

鐘楼堂

蔵

鎮守三社、素戔嗚命・大黒天・素戔嗚妃

大師堂(経堂)

「1576(天正4)年。織田信長により再建され、天台、伝教大師像が安置されていましたが、明治末期の風水害のために大破し、1913(大正2)年に経堂として再建されました。」