『鉄道シリーズ』その191、東京メトロ全線スタンプラリー丸の内線①。この企画も残すところあと4路線となった。今回は丸の内線、ご存知の通り銀座線に続いて開業した路線で起工式は1942年と戦前である。1954年1月に池袋〜お茶の水が開業した。地上部分が3ヶ所もあり、支線のあるなど特徴的な路線である。

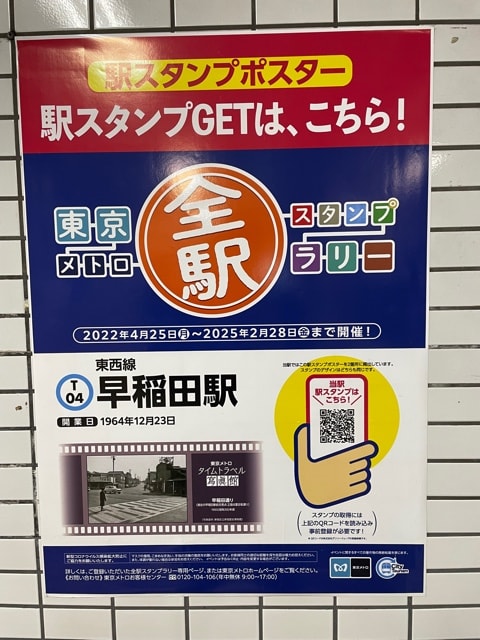

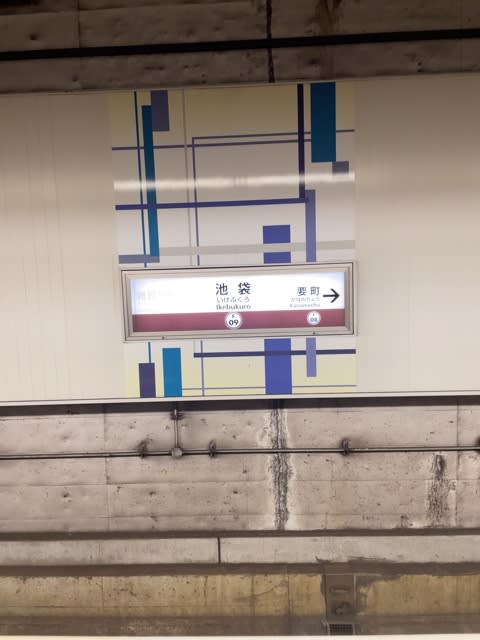

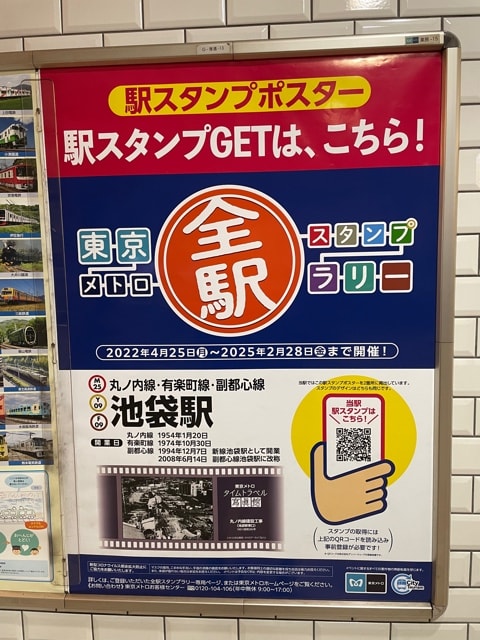

まずは池袋駅からスタート、当初は新大塚よりに77m行ったあたりに仮駅が設けられたが、1963年6月より今のホームが使われている。今は有楽町線、副都心線の3本が乗り入れていてスタンプのポスターも副都心線の西改札を出たあたりに掲示。

とことこと通路を歩き、副都心線ホームに降り、先の改札口まで上がって外に出てようやく発見。

スタンプのデザインは西口広場、芸術劇場と一体開発され、劇場公園『GLOBAL RING』として生まれ変わっている。噴水、アート、照明などが組み合わされたスポットである。

新大塚駅は相対式ホーム、丸の内線には多いのだが、ポスターがどちらにあるのかで歩く距離が大幅に変わる。この駅は池袋方面の出口を出たところにあり、最後尾の車両に乗った私は前側にある渡り階段を降り、上がり、また後ろ側にある出口まで歩く羽目になった。まあ、6両編成のため、まだましだが。

ポスターはすぐに発見、『鈴木信太郎記念館』が描かれたスタンプである。駅から路地を歩くと階段を登ったところにある戦前の日本家屋であり、今は豊島区が所有して管理している。

茗荷谷駅に到着すると地上に出る。小学生の頃から近くに住んでおり、よく利用した駅だが、すっかり整備され、レコード屋や書店、文具店などが入っていた教育ビルも高層ビルに建て替えられている。

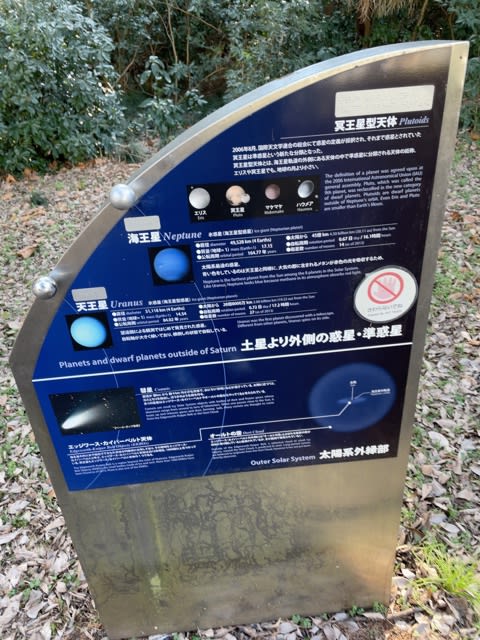

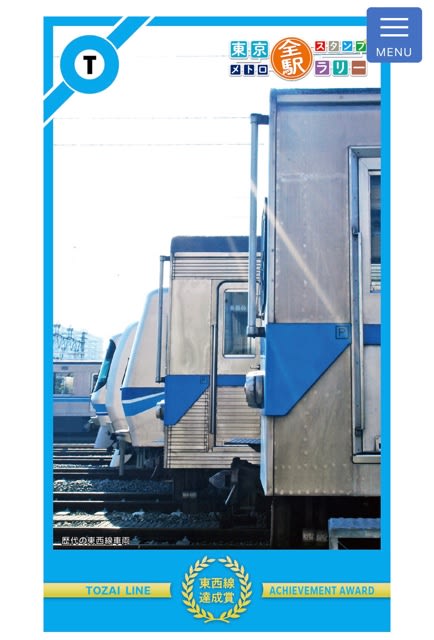

ポスターは改札口の内側に貼ってあり、スタンプは小石川車両基地であった。後楽園駅に向かう右側に見ることができるが、銀座線車両は同じゲージ(標準軌)のため、たまに見ることができる。

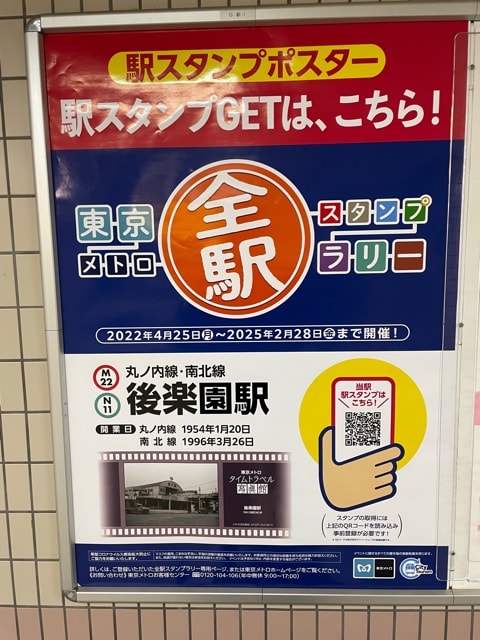

後楽園駅は以前と違い、南北線、さらに都営三田線も通っている。予想通り、南北線の改札口外にポスターがあるため、この駅もてくてく歩くことになった。

スタンプの意匠は『東京ドーム』である。四角のスタンプを90度回転させた斬新なデザインであった。(以下、次回)