虚心に言って、テレビでもっとも成功した芸能人といえばこの人だろう。視聴率50%をコンスタントにたたき出すことがどれだけの偉業か。そして、どれだけの苦行だったか。

虚心に言って、テレビでもっとも成功した芸能人といえばこの人だろう。視聴率50%をコンスタントにたたき出すことがどれだけの偉業か。そして、どれだけの苦行だったか。

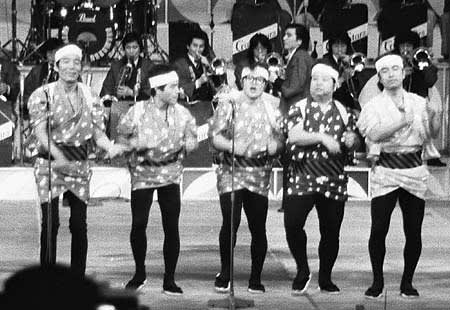

……芸談、とよばれるジャンルがわたしは大好き。経営者の苦労話についてまわる臭みが、芸人の場合にはみごとに無いこともその一因。最高傑作は結城昌治の「志ん生一代」や小林信彦の「日本の喜劇人」だろう。森繁久弥の自伝も、古川ロッパの日記も見事だった。「最初はグー、いかりや長介アタマはパー、正義は勝つ、ジャンケンポン!」とか子どもにひどい言われようのいかりやの著作「だめだこりゃ」もまた、全然だめじゃない。クレイジーキャッツとは違い、音楽的な才能もギャグの才もなかった集団が、なにゆえにテレビで勝ち残れたかの秘密までは読みとれないが、不仲説が絶えず、スキャンダルも多かったドリフターズが、それでも現役感が健在であることの不思議は、“権力者”いかりやと“被虐待者”のメンバーたちという図式のおかげであることがこの本で理解できる。実際、暴君でもあったのだろう。

それでもいかりやが真にリスペクトされ始めたのが「踊る大捜査線」の和久さん役まで待たなければならなかったのは、日本ではサイト(視覚)・ギャグの地位がまだまだ低く、そして冷たい言い方になるが、ドリフの芸がやはり子供だましに近いものだったこともある。実際、ドリフで笑ったことってめったになかったし。でも、毎週一時間の公開生放送を16年間も続ける上では、練り上げられた芸など邪魔でしかなかったのだろうとも思う。

この本の白眉は、ビートルズの武道館公演の前座を終え、ステージを駆け下りてビートルズとすれ違うシーン。

「お互い、目も合わさない、会釈もしない、向こうはこっちが誰かなんて知ってもいないだろう。右側を歩いていたビートルズの誰かの楽器と私の楽器がぶつかった。『ゴーン』と大きな音がしたが、先方はそのまま振り向きもせずに行ってしまった。背後からまた大歓声がきこえた。」

そしてもうひとつ。フジテレビの廊下でビートたけしとすれ違う場面。裏番組「オレたちひょうきん族」が「8時だヨ!全員集合」の視聴率を抜いた頃。

そしてもうひとつ。フジテレビの廊下でビートたけしとすれ違う場面。裏番組「オレたちひょうきん族」が「8時だヨ!全員集合」の視聴率を抜いた頃。

「彼は照れ臭そうにうつむきかげんのまま、『手ェ抜いて適当にやってますから』と言った。私に気をつかっての言葉だったのかどうか。私が返事をする前に、彼の姿は消えていた。」

見事な、王者交代の一瞬。これだから芸談はやめられないのだ。

双方の運転手ともに怪我はない様子。それどころか追突した方の運転手(30才ぐらいの男)はすでに携帯で電話をかけまくっている。われわれ目撃者の男三名は、このままでは車両が通行できないと路上に散乱した缶詰めを足で蹴り続けた。

双方の運転手ともに怪我はない様子。それどころか追突した方の運転手(30才ぐらいの男)はすでに携帯で電話をかけまくっている。われわれ目撃者の男三名は、このままでは車両が通行できないと路上に散乱した缶詰めを足で蹴り続けた。

さて、追尾するパトカーは思いきりチューンナップされているし、白バイ(正式には「交通取締用自動二輪車」)も大排気量で吹っ飛ばしている。飛ばし屋にはあこがれの職業……のはずだけどこれがなかなか。白バイ隊に入るには署長に推薦状を書いてもらわなければならず、ハードな二週間の泊まり込み訓練を受け、それでもすぐには入隊できないルール。

さて、追尾するパトカーは思いきりチューンナップされているし、白バイ(正式には「交通取締用自動二輪車」)も大排気量で吹っ飛ばしている。飛ばし屋にはあこがれの職業……のはずだけどこれがなかなか。白バイ隊に入るには署長に推薦状を書いてもらわなければならず、ハードな二週間の泊まり込み訓練を受け、それでもすぐには入隊できないルール。