私が、京都の寺院の中で、訪ねた回数が一番多いのが建仁寺のように思う。それは、なんと言っても「龍」の絵に魅せられたことが大きい。5年前に完成した法堂の天井画の「双龍図」はもちろんだが、方丈の襖に描かれた「雲龍図」は、観る者を威圧する迫力がある。

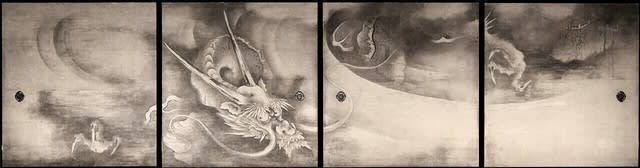

襖八面に対峙する阿吽二形の双龍図は、江戸時代初期に活躍した絵師 海北友松(かいほうゆうしょう)の渾身の作品として生き続けている。(本物は京都国立博物館に所蔵され、建仁寺の方丈の襖絵は高精密複製画ではあるが、本物を体感できるほどのもの/綴プロジェクトより)。黒雲の中から姿を現した阿吽の龍が向き合い、視線をぶつけあう姿には計り知れないエネルギーを感じる。

そして法堂の天井画の龍は、2002年に建仁寺創建800年を記念し、日本画家の小泉淳作画伯によって2年掛かりで描かれた大作である。この天井画も双龍図で、釈迦如来像を守るために天井から睨みをきかせ、また法を説く修行の場で天空から見守り、そして法の雨を降らし修行僧に力を授けるための神仏として天井で舞っているという。

いずれの双龍画図を観に訪れた人は、目に見えないエネルギーを享受しているような気がする。だからまた訪ねてみたくなるのかもしれない。