今週末が見ごろ。

西宮市の夙川オアシスロードの桜アーチ。

桜の美しさがいつも以上に沁みる。

まさか、志村けんさんが・・・

先日までTVで元気な様子を拝見していた。多くの人々を笑わせ楽しませてくれた天才芸人が亡くなった。

新型コロナウイルスに感染し入院したというニュースを聞き驚いた。

元気になって復帰を楽しみにしていた矢先、今朝、その悲報が流れた。びっくり仰天である。

同世代としては、ドリフターズに馴染み、加とちゃんの "ペェ" 、けんちゃんの "アィーン" を聞き笑わせてもらった。

命の限りを尽くして散ってもなお美しく輝く椿の如くである。

死して死なず。永遠に不滅の芸人として、これからも映像に登場し変わらず笑わせてくれる。

最後に、謹んでご冥福をお祈りいたしますとともに、心より感謝を申し上げます。

" ありがとう、志村けんさん! "。

写真は、志村けん画像から転載

妙心寺は、1342年に創建された、京都市右京区花園にある臨済宗妙心寺派大本山。日本にある臨済宗寺院約6,000か寺のうち、約3,500か寺を妙心寺派で占め、塔頭は40数か院に及ぶ大寺院である。前回紹介した大徳寺と同様に勅使門から法堂まで南北に一直線に並ぶ建築様式で、禅寺特有の修行を重んじる厳しい禅風の雰囲気が伝わってくる。

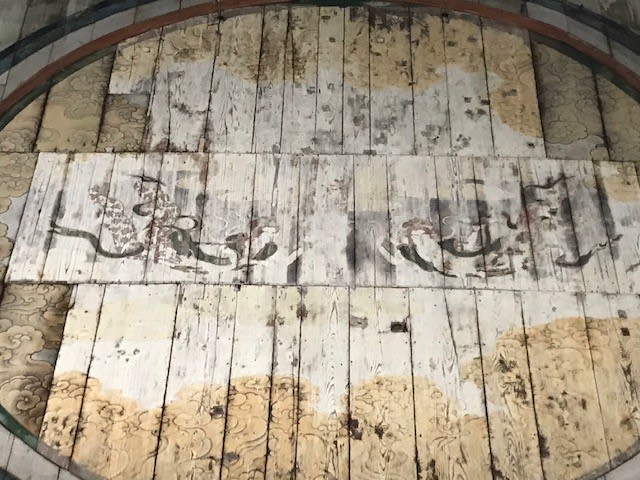

他の禅寺大本山同様に天井に龍が描かれている。この龍は、大徳寺の雲龍図を描いた狩野探幽の55歳のときの龍である。大徳寺の龍を描いたのが35歳、20年後の円熟した探幽が8年の歳月をかけ描き上げたとされている。板を鏡のように平滑に張ってある天井に、直径12mの円相の中心に龍の眼を描いている。立つ位置、見る角度によって、龍の表情や動きが変化するように見えるから不思議である。通称「八方にらみの龍」といわれている。

各寺院の雲龍図は絵師によって、また各寺院の歴史や謂れによっても異なるようだ。ご本尊を守護する龍神には変わりないが、妙心寺の龍は眼が中心にあるので広い視野が見通せるようだ。それぞれの龍を楽しんでみてください。

大徳寺は歴史文化の宝庫と言われている。1325年に創建され、釈迦如来を本尊とし700年近くが経つが、応仁の乱ですべてが焼失し荒廃したが、一休宗純禅師(一休さん)の尽力で復興したといわれている。

安土桃山時代には豊臣秀吉が織田信長の葬儀を、ここ大徳寺で営み、信長の菩提を弔うために総見院を建立。戦国時代の波に大きくかかわったお寺である。貴族、大名、承認、文化人等の幅広い保護をうけ栄えていった。とくに大徳寺は茶の湯の世界にも縁が深く、千利休や小堀遠州をはじめとする多くの茶人が同寺とかかわっていた。

大徳寺本坊は、中国禅宗の建築様式が特徴である。南から勅使門、三門、仏殿、法堂が一直線に並んでいる。それらの奥に庫裡と方丈がある。(ちなみに南禅寺は西から一直線)

方丈建築は通常、南側に3室、北側に3室の計6室から構成されるのが一般的であるが、大徳寺は南側に4室、北側に4室の計8室という珍しい造りになっている。

その大徳寺には二つの天井画がある。一つは釈迦如来像が鎮座されている仏殿の天井に。しかし、その天井画はほぼ剥がれ落ちて見えない状態である。関係者に聞くと、「飛天」が描かれていたという。そう聞いて改めて見ると、そうかなと思える。天から釈迦如来を守り続けているというなら、飛天と納得する。いつの日か仏殿に美しい飛天図が天井を彩るなら、本尊もさぞかし喜ばれることだろう。

さて、本題の龍はというと法堂の天井に描かれている。妙心寺同様に狩野探幽が35歳の時に描いた雲龍図だといわれている。天井がゆるいドーム状なっているので、地面の敷瓦の上で手を叩くと、天井の龍も共鳴しズウゥ~ンという音が堂内に響く。そのため「鳴き龍」と呼ばれている。

寺院を訪れると、日常にないいろんなものが見えてくる。寺院を通して、日本の歴史、そしてその時代の文化や人。さらにその証を観ることができる。

「龍をたずねてー」は続く。次回は妙心寺。