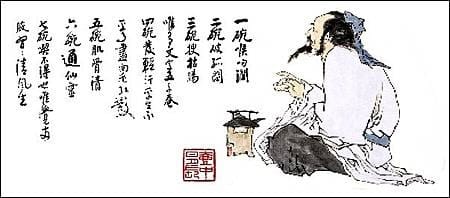

京都祇園にある「和硝子祇園ギャラリー」を訪ねた。

このギャラリーには、建築家である横田満康氏が創作した「ジャパニーズグラスアート」作品が展示されている。

横田氏は「未来へ、日本の伝統の進化再生」をコンセプトに作品を創作。

極められた日本の伝統美を後世に伝えようと独自の工夫とアイデアで「和硝子」という形で進化させた。

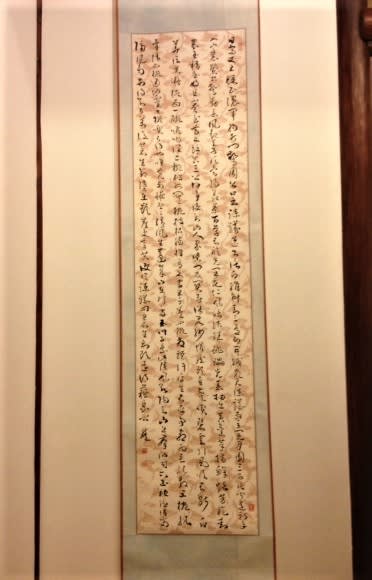

世界に誇れる「着物」や「帯」は、日本の伝統技術で作られた最高の美術作品。

この創作技術を伝承するのが難しくなっている、という。絹糸、金糸、銀糸を1本1本紡ぎ、そして織る。

さらに生地を染め、刺繍を施す。

こんな工程を、丁寧に思いを込め創り上げられた「着物」と「帯」の素材を硝子に特殊加工をして挟み込む。

何十年、何百年のむかしの「着物」や「帯」が「和硝子」として甦る。

歴史と伝統を次につなぐ役割を果たしているようだ。

※この記事は2016年10月「心と体のなごみブログ」に掲載したものを加筆し転載