先日、即成院を訪ねた際に、阿弥陀如来と二十五菩薩が安置されている仏殿の横に立ててあった衝立屏風に張られてあった版画の仏画が目に入った。

仏画の横に「敦煌莫高窟57窟菩薩」と書かれてあった。これは、中国・敦煌の世界遺産の莫高窟(ばっこうくつ)の壁画の菩薩像の版画で屏風に貼り付けたものであろう。残念ながら詳細は確認できてないので定かではないが、画としては莫高窟のものである。

以前、NHKで東京藝術大学の調査チームが現地で詳しい歴史情報などの収集や、その詳細を調査しているという番組をみた。この「莫高窟」がある中国西部にある甘粛省敦煌市は、かつてシルクロードの中継都市として文明の交差路であった場所であったことはよく知られている。その敦煌から南東約25kmのところにあるのが仏教美術の宝庫である莫高窟である。色彩に乏しい砂漠の中で極彩色を放つ大仏教伽藍として有名である。

莫高窟は、西暦366年、楽僔(らくそん)という一人の仏教僧が石窟を掘って修行の地にしようと彫り始めたのが最初で、その後1000年にも渡り元の時代まで彫り続けられた世界でも最も規模の大きい仏教石窟寺院である。現在は南北1,700メートルにわたって続く石窟の南区域が仏像を礼拝する場に、また北区域は僧侶が生活する場と分かれている。700以上もの石窟が鳴沙山(めいささん)の東の断崖に総面積4万5000平方メートルに渡って壁画が続き、2000ヶ所以上の仏塑像が点在している。

写真にある9層の赤い木造楼閣を持つ第96窟の現在の姿は1928年から1935年にかけて造られたもの。下から7層目までは庇(ひさし)で、上に乗った2層は屋根のようなデザインになっている。石窟は695年の唐の時代に敬虔な仏教信者であったといわれる則天武后によって造営された。石窟内には莫高窟最大の高さ約33メートルの弥勒菩薩が安置されている。

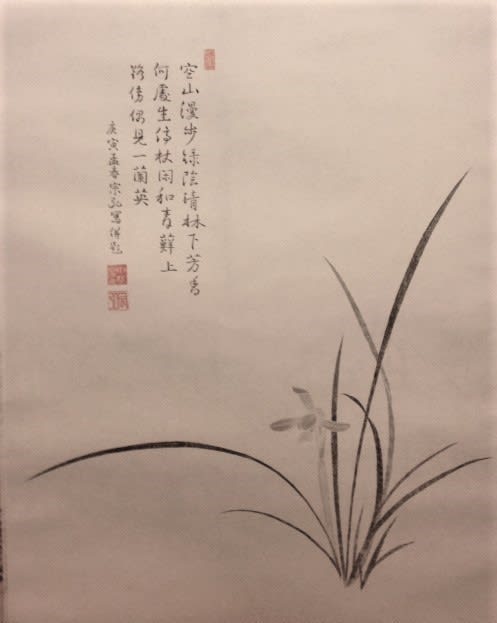

即成院でみた衝立屏風の版画には57窟菩薩とあるが、57窟の北壁の菩薩によく似ているが、いずれにしても一枚の貴重な版画から世界遺産の大仏教伽藍に話を広げてくれた。

仏画を楽しむものには、この大仏教伽藍の美しさとともにロマンをかき立てられる。建設期間が1000年にもわたって続いた貴重な世界遺産は実際にみてみたいものである。

莫高窟57窟菩薩と書かれた即成院の屏風の版画

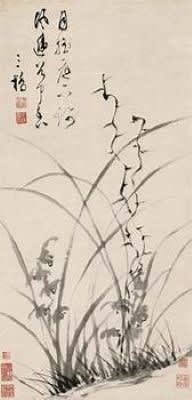

莫高窟57窟菩薩壁画

莫高窟57窟仏塑像

1928年から1935年にかけて造られた9層の赤い木造楼閣を持つ第96窟

文/ 渡邉雄二

参考文献/ 世界遺産莫高窟 ウィキペディアなど

写真/ 莫高窟ウィキペディア写真より転載

#中国敦煌 #世界遺産 #莫高窟 #即成院 #一枚の版画 #莫高窟57窟菩薩 #赤い木造楼閣を持つ第96窟 #美とロマンの地 #HOTOKEストーリー

#尾道 #尾道観光 #尾道千光寺 #尾道観光大使 #仏画曼荼羅アート #佛日寺 #福泉寺 #法楽寺 #渡邉雄二 #ライブインテリジェンスアカデミー