仕事の成果とはあまり関係なく給料がもらえる職場は役所だ。

西日本最大の政令指定都市の役所はそこの職員にとって天国のような職場らしい。新しい首長が怒り狂って職員を処分しまくっているが、この自治体は何年も前から不祥事による職員の処分率が日本でも断トツに高く、しかしそれでも職員は平気というパラダイスのようなところなのであった。

一方で・・・必死に働いてもそれだけでは尊敬されず、相当な利益を生まないと給料どころか自分のポジションやチームや企業全体がなくなってしまうという、厳しい(それは当り前なのだが)職場環境に置かれている人も多いことだろう。そんな所ではギリギリまで効率を上げて、最低の人員で稼ぎまくる必要があるはずだ。

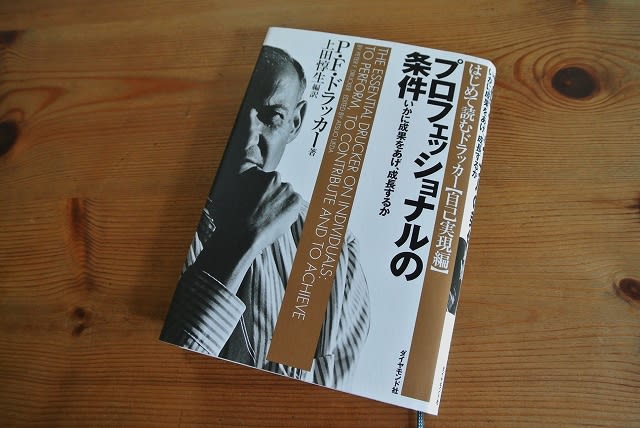

なぜ成果があがらないのか・・・ほっといてちょうだい。でもこの本いいわぁ~。

私はドラッカーの本なんて初めて買ったのだが、そこに書かれた組織内のビジネス・パースンとしての行動様式論は、言われてみればごく当り前なことばかり。私に異論などない。しかし実際にそれを行える人や組織は大変少ないと想像する。理由は個人の怠慢か、あるいはそれを許さないなんらかの原因が組織にあるのだろう。習慣的なものだったり、周囲にそれをされては困る人が多かったり。

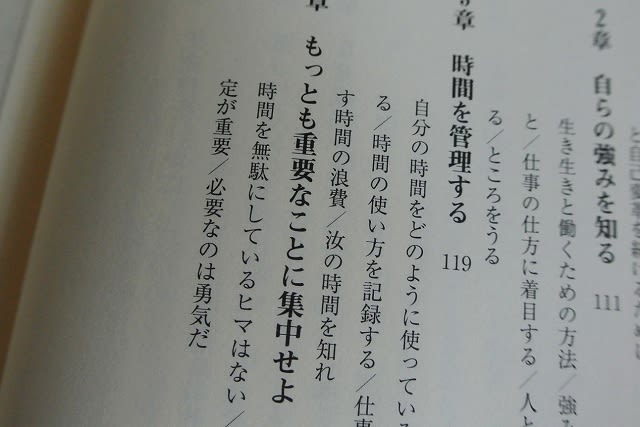

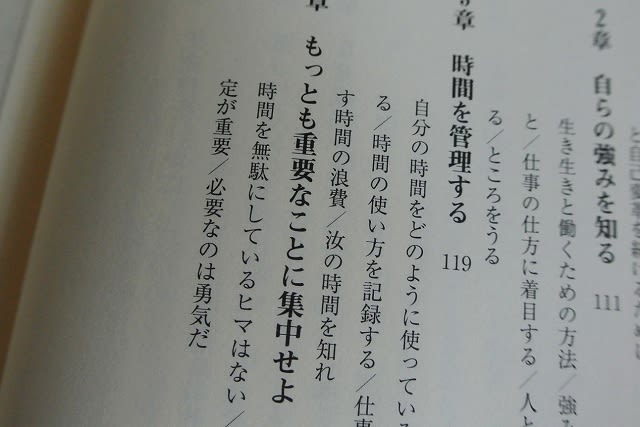

この本の中で、私の興味は以下の2つの章に集中した。

(1)時間を管理する

(2)もっとも重要なことに集中せよ

本の中からいくつか言葉を拾ってみる。(・・・)は省略した部分だ。

●成果をあげる者は、時間が制約要因であることを知っている。成果の限界を規定するものは、もっとも欠乏した資源・・・時間である。

●時間を無駄に使わせる圧力は常に働いている。何の成果ももたらさない仕事が、時間の大半を奪っていく。

●時間を浪費する非生産的な活動を見つけ、排除していくことである。

●自らの組織、自分自身・・・に何ら貢献しない仕事に対しては、ノーということである。

●もはや生産的でなくなった過去のものを捨てることである。

●「これは価値があるか」を自問する。

●成果をあげる人は、もっとも重要なことからはじめ、しかも一度に一つのことしかしない。

●いかなる成果もあげられない人のほうがよく働いている。

●生産的な仕事は、それらに使える時間の量を上回って存在する・・・どの仕事が重要であり・・・(重要で)でないかの決定が必要である。

●優先順位の決定は比較的容易である。劣後順位の決定、すなわち取り組むべきでない仕事の決定とその決定の順守が至難だ・・・。

どうです? 皆、ごく当り前だけれど、痺れるような言葉でしょう?

私もまったくその通り!と思う。実際、組織の中では組織の奥深くに座ったまま人や人の仕事を管理することを自分の仕事にする人が多数出て来る。もちろんそういう仕事は必要なのだが、一方で彼等の一部はパーキンソンの第一法則よろしく管理する仕事をどんどん増やす傾向がある。それが自らの存在意義の確認と権限にもつながるからだ。そしてそれらはパーキンソンの第二法則よろしく、その費用が賄えなくなるまで膨張する。

それらは往々にして不必要な仕事であったりするが、それが本当に必要であるか否かが顧みられることはほとんどない。優先順位を決めるのは分析だが、劣後順位を決めるのは勇気だとドラッカーは言う。何かをしないでおく、あるいは止めることを決めるのは難しいのである。

さらに悪いことに、企業全体の成果はそれが外に向かって拡大しない限り得られないが、外に向かって成果を出そうとする人々の時間と稼ぎが、その人を管理しようとする人々により奪われることが往々にしてある。

ドラッカーを読むのは苦手だという方は、かわいいみなみちゃんが活躍する「もしドラ」からどうぞ!

西日本最大の政令指定都市の役所はそこの職員にとって天国のような職場らしい。新しい首長が怒り狂って職員を処分しまくっているが、この自治体は何年も前から不祥事による職員の処分率が日本でも断トツに高く、しかしそれでも職員は平気というパラダイスのようなところなのであった。

一方で・・・必死に働いてもそれだけでは尊敬されず、相当な利益を生まないと給料どころか自分のポジションやチームや企業全体がなくなってしまうという、厳しい(それは当り前なのだが)職場環境に置かれている人も多いことだろう。そんな所ではギリギリまで効率を上げて、最低の人員で稼ぎまくる必要があるはずだ。

なぜ成果があがらないのか・・・ほっといてちょうだい。でもこの本いいわぁ~。

私はドラッカーの本なんて初めて買ったのだが、そこに書かれた組織内のビジネス・パースンとしての行動様式論は、言われてみればごく当り前なことばかり。私に異論などない。しかし実際にそれを行える人や組織は大変少ないと想像する。理由は個人の怠慢か、あるいはそれを許さないなんらかの原因が組織にあるのだろう。習慣的なものだったり、周囲にそれをされては困る人が多かったり。

この本の中で、私の興味は以下の2つの章に集中した。

(1)時間を管理する

(2)もっとも重要なことに集中せよ

本の中からいくつか言葉を拾ってみる。(・・・)は省略した部分だ。

●成果をあげる者は、時間が制約要因であることを知っている。成果の限界を規定するものは、もっとも欠乏した資源・・・時間である。

●時間を無駄に使わせる圧力は常に働いている。何の成果ももたらさない仕事が、時間の大半を奪っていく。

●時間を浪費する非生産的な活動を見つけ、排除していくことである。

●自らの組織、自分自身・・・に何ら貢献しない仕事に対しては、ノーということである。

●もはや生産的でなくなった過去のものを捨てることである。

●「これは価値があるか」を自問する。

●成果をあげる人は、もっとも重要なことからはじめ、しかも一度に一つのことしかしない。

●いかなる成果もあげられない人のほうがよく働いている。

●生産的な仕事は、それらに使える時間の量を上回って存在する・・・どの仕事が重要であり・・・(重要で)でないかの決定が必要である。

●優先順位の決定は比較的容易である。劣後順位の決定、すなわち取り組むべきでない仕事の決定とその決定の順守が至難だ・・・。

どうです? 皆、ごく当り前だけれど、痺れるような言葉でしょう?

私もまったくその通り!と思う。実際、組織の中では組織の奥深くに座ったまま人や人の仕事を管理することを自分の仕事にする人が多数出て来る。もちろんそういう仕事は必要なのだが、一方で彼等の一部はパーキンソンの第一法則よろしく管理する仕事をどんどん増やす傾向がある。それが自らの存在意義の確認と権限にもつながるからだ。そしてそれらはパーキンソンの第二法則よろしく、その費用が賄えなくなるまで膨張する。

それらは往々にして不必要な仕事であったりするが、それが本当に必要であるか否かが顧みられることはほとんどない。優先順位を決めるのは分析だが、劣後順位を決めるのは勇気だとドラッカーは言う。何かをしないでおく、あるいは止めることを決めるのは難しいのである。

さらに悪いことに、企業全体の成果はそれが外に向かって拡大しない限り得られないが、外に向かって成果を出そうとする人々の時間と稼ぎが、その人を管理しようとする人々により奪われることが往々にしてある。

ドラッカーを読むのは苦手だという方は、かわいいみなみちゃんが活躍する「もしドラ」からどうぞ!