前回の続きで、ブラームス。

交響曲第四番の第四楽章♪

どんどん歩きましょう。

同じ建長寺とはいっても、ここから先はガラッと雰囲気が変わります。

広大な建長寺。

誰もが観光バスで簡単にやって来る建長寺。

しかしね、中でも半僧坊は一番奥にあり、距離でも高さでもちょっとした運動をしないと到達できない。

我々が向かうのは右側の半僧坊。

でも左側の正統院をちょっと覗かせてもらう。

キレイな境内です。とてもよく手が入っている。

正統院から再び出て半僧坊へ。

あちこちに「半僧坊」への道順の表示があり、わかりやすい。

半僧坊大権現。今後、この六文字を何度も何度も見ることになるよ。

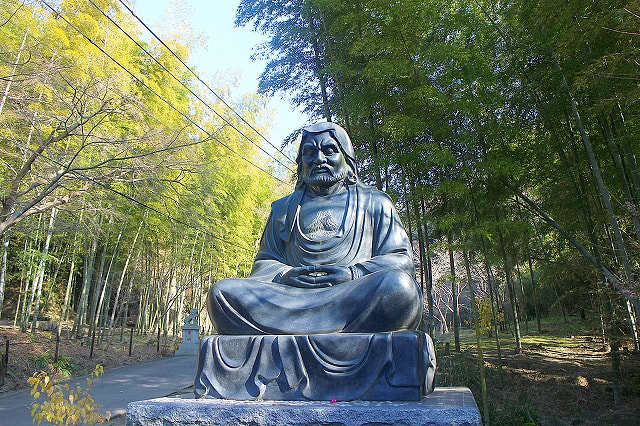

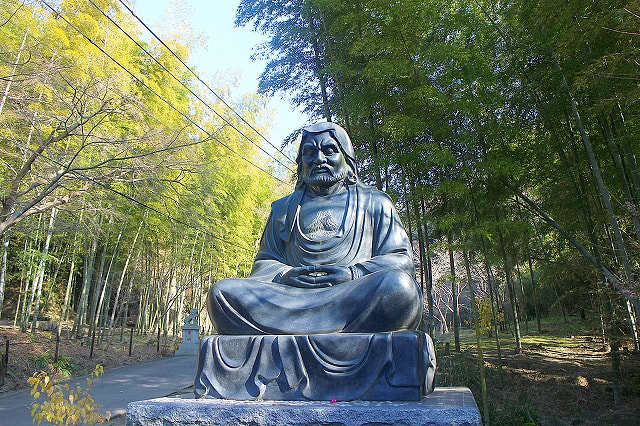

達磨大師。マグマ大使じゃないよ。中国から贈られて来た像らしい。達磨様はもともとはインド王家の出身。

あのだるまさんも元をたどればこの達磨大師に行き着く。

あとでだるまさんも頂いて行きましょう。

ここからが登りだ。鳥居もあって厳かな雰囲気。

建長寺は明らかに禅寺。でもその奥へ進むと、そこにはなんと鳥居があって狛犬がいるという、昔からのミックスした形態。

いいね。

これが一つめの鳥居。

二つ目の鳥居。

最初の階段を上り切ったところに三つ目の鳥居。

またこの六文字、半僧坊大権現。

ここはご覧のように歩きやすいところなんですが、次が難所。

大変です。かなりの登坂。この日は野球チームの青年たちがここを上ったり下りたりしてました。

ここまでかなり歩いていて、ここからこの階段はきつい。

半僧坊大権現、半僧坊大権現。そろそろ見飽きました? でもまだ続くよ。

振り返るとかなりの高さです。

どんどん上がります。

半僧坊大権現、半僧坊大権現。六文字、六文字。

300円とか500円とか1,000円とか。当時大金だった寄贈に伴い建てられた石。明治から昭和初期にかけてのもの。

まだ上る。すごいわ。

この階段を上ると、そろそろ天狗様が見えて来る。

ほら、いっぱい。

天狗集団。

カラス系の天狗様も。嘴があり、羽もある。

最後の階段です。あぁ~しんど。半僧坊大権現、半僧坊大権現。

こちらはノーマルな「鼻の長い」タイプの天狗様だ。ヤスデを手に持つ。

こちらは嘴系天狗様。

リオデジャネイロみたいだね。

画像ではよくわからないけれど、先には海も見えている。

すごい場所です。ぜひ皆さん建長寺の奥へ、奥へ。半僧坊へ。

この奥に進むとそのまま天園ハイキングコースに入ります。歩いて瑞泉寺でも獅子舞の谷にでも行けますよ。すばらしいコースです。

でも私たちは今日はそこへは行かないのでした。

いろいろ頂いた。開運半僧坊!

妻はさらにお願い中。あれもお願い、これもお願い。

ヤスデは半僧坊。すべてこの系統のイメージ。

百度参れば願いもかなう。

ここからは富士山が見えます。

半僧坊の空気をいっぱいに吸って。

そろそろお暇する時間。

急な階段では転倒しないように気を付けましょう。足許をよく見てゆっくり降りる。

上るのも大変だが、降りるのもちょっと大変。腰に来るね。

やっと鳥居のところまできた。

行きに見たようにお金の奉納も多いが、杉苗壹萬本!なんて奉納も多く見かける。

帰り道は行きに比べて早く感じる。実際下りだしね。

建長寺の唐門近くまで戻って来たよ。

梅がいっぱい咲いてます。

ありがとうございました。お世話になりました。また来ますね。

建長興国禅寺。半僧坊大権現。力強い六文字が溢れる本日。

ありがとうございました、と去る。

その前にだるまさんを頂こうかな。達磨大師様の像も拝んだし、今日は達磨日和。

建長寺は巨福呂坂の上にある。巨福山というのをお寺の名前にしている。

非常にめでたいお寺の名前。

かわいいだるまさんを頂いた。

本当に建長寺を去る。

北鎌倉駅方面にちょっとだけ戻る。

急がなきゃ。

ここを左折。

かやぶきですぞ!

亀ヶ谷の坂。ここは切り通しになっていて、大昔から鎌倉中心部へ入る重要路のひとつ。巨福呂坂と同じだ。

結構急なんですよ。

周囲は静かな住宅街。

切り通しは細くなってくる。

小町通りや県道とは異なり、こちらは静か。

切り通しの上は青空。左右は山。

今度は下りだ。

掘ったのですねぇ。少しずつ。

何度も言いますが亀ヶ谷坂です。いい道ですよ。

かなり下りは急。

北鎌倉駅周辺と鎌倉駅北側の扇ヶ谷地区は実は近い。

こちらは住居区分では鎌倉市扇ガ谷。

「トンネルを抜けるとそこはマンションだった」

鎌倉に住んだ川端康成はここを見てあの有名な小説の最初の部分を思いついたと言われている・・・ウソ。

【つづく】

交響曲第四番の第四楽章♪

どんどん歩きましょう。

同じ建長寺とはいっても、ここから先はガラッと雰囲気が変わります。

広大な建長寺。

誰もが観光バスで簡単にやって来る建長寺。

しかしね、中でも半僧坊は一番奥にあり、距離でも高さでもちょっとした運動をしないと到達できない。

我々が向かうのは右側の半僧坊。

でも左側の正統院をちょっと覗かせてもらう。

キレイな境内です。とてもよく手が入っている。

正統院から再び出て半僧坊へ。

あちこちに「半僧坊」への道順の表示があり、わかりやすい。

半僧坊大権現。今後、この六文字を何度も何度も見ることになるよ。

達磨大師。マグマ大使じゃないよ。中国から贈られて来た像らしい。達磨様はもともとはインド王家の出身。

あのだるまさんも元をたどればこの達磨大師に行き着く。

あとでだるまさんも頂いて行きましょう。

ここからが登りだ。鳥居もあって厳かな雰囲気。

建長寺は明らかに禅寺。でもその奥へ進むと、そこにはなんと鳥居があって狛犬がいるという、昔からのミックスした形態。

いいね。

これが一つめの鳥居。

二つ目の鳥居。

最初の階段を上り切ったところに三つ目の鳥居。

またこの六文字、半僧坊大権現。

ここはご覧のように歩きやすいところなんですが、次が難所。

大変です。かなりの登坂。この日は野球チームの青年たちがここを上ったり下りたりしてました。

ここまでかなり歩いていて、ここからこの階段はきつい。

半僧坊大権現、半僧坊大権現。そろそろ見飽きました? でもまだ続くよ。

振り返るとかなりの高さです。

どんどん上がります。

半僧坊大権現、半僧坊大権現。六文字、六文字。

300円とか500円とか1,000円とか。当時大金だった寄贈に伴い建てられた石。明治から昭和初期にかけてのもの。

まだ上る。すごいわ。

この階段を上ると、そろそろ天狗様が見えて来る。

ほら、いっぱい。

天狗集団。

カラス系の天狗様も。嘴があり、羽もある。

最後の階段です。あぁ~しんど。半僧坊大権現、半僧坊大権現。

こちらはノーマルな「鼻の長い」タイプの天狗様だ。ヤスデを手に持つ。

こちらは嘴系天狗様。

リオデジャネイロみたいだね。

画像ではよくわからないけれど、先には海も見えている。

すごい場所です。ぜひ皆さん建長寺の奥へ、奥へ。半僧坊へ。

この奥に進むとそのまま天園ハイキングコースに入ります。歩いて瑞泉寺でも獅子舞の谷にでも行けますよ。すばらしいコースです。

でも私たちは今日はそこへは行かないのでした。

いろいろ頂いた。開運半僧坊!

妻はさらにお願い中。あれもお願い、これもお願い。

ヤスデは半僧坊。すべてこの系統のイメージ。

百度参れば願いもかなう。

ここからは富士山が見えます。

半僧坊の空気をいっぱいに吸って。

そろそろお暇する時間。

急な階段では転倒しないように気を付けましょう。足許をよく見てゆっくり降りる。

上るのも大変だが、降りるのもちょっと大変。腰に来るね。

やっと鳥居のところまできた。

行きに見たようにお金の奉納も多いが、杉苗壹萬本!なんて奉納も多く見かける。

帰り道は行きに比べて早く感じる。実際下りだしね。

建長寺の唐門近くまで戻って来たよ。

梅がいっぱい咲いてます。

ありがとうございました。お世話になりました。また来ますね。

建長興国禅寺。半僧坊大権現。力強い六文字が溢れる本日。

ありがとうございました、と去る。

その前にだるまさんを頂こうかな。達磨大師様の像も拝んだし、今日は達磨日和。

建長寺は巨福呂坂の上にある。巨福山というのをお寺の名前にしている。

非常にめでたいお寺の名前。

かわいいだるまさんを頂いた。

本当に建長寺を去る。

北鎌倉駅方面にちょっとだけ戻る。

急がなきゃ。

ここを左折。

かやぶきですぞ!

亀ヶ谷の坂。ここは切り通しになっていて、大昔から鎌倉中心部へ入る重要路のひとつ。巨福呂坂と同じだ。

結構急なんですよ。

周囲は静かな住宅街。

切り通しは細くなってくる。

小町通りや県道とは異なり、こちらは静か。

切り通しの上は青空。左右は山。

今度は下りだ。

掘ったのですねぇ。少しずつ。

何度も言いますが亀ヶ谷坂です。いい道ですよ。

かなり下りは急。

北鎌倉駅周辺と鎌倉駅北側の扇ヶ谷地区は実は近い。

こちらは住居区分では鎌倉市扇ガ谷。

「トンネルを抜けるとそこはマンションだった」

鎌倉に住んだ川端康成はここを見てあの有名な小説の最初の部分を思いついたと言われている・・・ウソ。

【つづく】